ロックはいつ「場」を失ったのか

ロックが強度を持っていた時代とは何だったのか。その問いを立てるとき、しばしば語られるのは政治性や反抗、世代論である。しかし本稿では別の角度から考えたい。ロックが本当に力を持っていた瞬間とは、「意味」や「主張」の前に、身体を一気に連れ去る力 ─ 場を変質させる力を持っていたときではなかったか。ドアーズのデビュー・アルバムと、90年代半ばに登場したクーラ・シェイカーの1st『K』は、時代も文脈も異なりながら、その力を極めて純度の高い形で示している。

本稿は、この二枚の1stアルバムを軸に、ロックがトランス性を内包していた瞬間、そしてそれが90年代にどのような逆説として立ち上がったのかを検討する。そこに「カツカレーカルチャリズム」 ─ 理屈よりも先に「うまい」「気持ちいい」と感じてしまう余剰的文化感覚 ─ を重ね合わせ、さらに日本的な例としてエレファントカシマシを参照することで、ロックにおけるシャーマン性の持続と変形を描き出したい。

ドアーズ1st ─ 60年代に必然として生まれたトランス

1967年に発表されたドアーズの1stアルバムは、ロックが単なる娯楽やメッセージの媒体を超え、「通過儀礼」として機能しえた稀有な例である。ここで重要なのは、彼らが神秘を演出したのではなく、当時の環境そのものが神秘を要請していたという点だ。ベトナム戦争、カウンターカルチャー、ドラッグ体験の拡張。理性と制度が信頼を失いつつあった60年代後半において、ジム・モリソンの存在は説明ではなく「入口」として機能した。

「Light My Fire」は、その象徴的な楽曲である。ラジオヒットとしてのポップさを持ちながら、曲中盤で展開される長大なオルガンとギターのインタープレイは、明らかに聴き手を別の時間感覚へと引き込む。ここにはメッセージよりも先に、身体のリズムが書き換えられる感覚がある。ポップとトランスが奇跡的な均衡を保っていた瞬間だ。

「Alabama Song」はさらに異物感を強める。ブレヒト/ヴァイル由来のキャバレーソングをロック・アルバムに持ち込む行為は、文化的引用というより、場の温度を意図的に狂わせる操作に近い。アメリカ的ロックの内部に、ヨーロッパ的退廃と戯画性を注入することで、聴き手は安定したロック像から引き剥がされる。

そしてアルバムを締めくくる「The End」。この楽曲においてロックは完全に儀式となる。オイディプス的イメージ、呪詛のような語り、引き延ばされた時間。ここで重要なのは、それが理解される必要のない体験として提示されている点である。意味は後から付いてくる。まず身体が通過させられる。この順序こそが、ドアーズ1stの核心である。

クーラ・シェイカー『K』 ─ 90年代にあえて開かれた入口

一方、1996年に登場したクーラ・シェイカーの1st『K』は、まったく異なる時代状況の中で作られている。90年代半ば、ロックはすでに一度解体され、オルタナティブを経て、ポップと批評性の均衡に疲弊していた。クラブ・カルチャーやトランス・ミュージックが身体的快楽の主導権を握り、ロックは「聴くもの」へと後退しつつあった。

その中で『K』は、驚くほど無邪気に、しかし確信的に身体を揺さぶる。「Hey Dude」はその最たる例である。冒頭から提示されるグルーヴは、意味や背景を問う前に、聴き手を集団的なうねりへと引きずり込む。そこには説明や主張はない。ただ「始まってしまう」感覚がある。ロックが本来持っていた初期衝動が、90年代に突然蘇る瞬間だ。

「Tattva」では、その衝動がさらに明確になる。サンスクリット語の反復は、理解を拒むことで逆に強度を持つ。歌詞の意味が分からなくても、いや分からないからこそ、音声はマントラとして作用する。これは思想の提示ではなく、言語以前の層へのアクセスである。

「Govinda」に至って、その方向性は祝祭へと開かれる。反復されるフレーズ、上昇していく高揚感。ここでクーラ・シェイカーは、インド的要素を「引用」しているのではなく、ロックの祝祭性を増幅する装置として用いている。重要なのは、そこに皮肉や距離がないことだ。90年代的な自己意識の罠をすり抜け、陶酔の方が勝ってしまっている。

なぜ90年代にインドだったのか

クリスピアン・ミルズのインド志向は、しばしばビートルズ経由の模倣として片づけられる。しかしそれだけでは説明が足りない。90年代において、ロックが身体性を回復するための回路は、すでに西洋内部には残されていなかった。合理化され、批評化されたロックは、トランス性を外部に求めざるを得なかったのである。

ゴア・トランスやイビサに象徴されるクラブ・カルチャーは、その欲望をより直接的に満たしていた。ロックがトランスに「敗れた」と言われる所以である。しかしクーラ・シェイカーは、クラブへ行く代わりに、ロックの形式のままトランスに触れようとした。その選択がインドだった。ここには思想オタク的な態度よりも、場を変える力への直感的な信頼がある。

カツカレーカルチャリズムという視点

このとき参照できるのが、カツカレーカルチャリズム的感覚である。文化を「正しいか」「深いか」で判断する前に、「うまい」「気持ちいい」と感じてしまう身体の反応を肯定する態度だ。ドアーズもクーラ・シェイカーも、知性やコンセプトを持ちながら、それを前面に出しきらない。むしろ、分かってしまう前に身体が反応してしまう状態を優先している。

知性が前に出すぎると、ポップの魔法は失われる。ビョーク後期に感じられる減衰は、その好例だろう。しかしクリスピアンの場合、理解していながら陶酔してしまう。そのアンバランスさが、結果として強度を生んでいる。

エレファントカシマシ ─ 日本におけるシャーマン型ロック

この系譜を日本に引き寄せると、エレファントカシマシ、とりわけ宮本浩次の存在が浮かび上がる。宮本もまた、意味を説明するのではなく、歌うことで場を変えるフロントマンである。叫び、語り、身体をさらすが、その行為を理論化しない。

火鉢を集めているというエピソードは、笑い話であると同時に、彼の本質を端的に示している。火鉢は実用性も象徴性も中途半端な道具だ。しかし「場の温度を変えるもの」としてそこにある。宮本の歌も同様に、社会批評でも自己表現でもなく、場を変質させるための行為として存在している。

日本社会において、こうしたシャーマン性は極めて生きづらい。だからこそエレカシは長い低迷を経験し、それでも形を変えながら生き残った。これはモリソンが辿れなかった道であり、クリスピアンが距離を取った地点でもある。

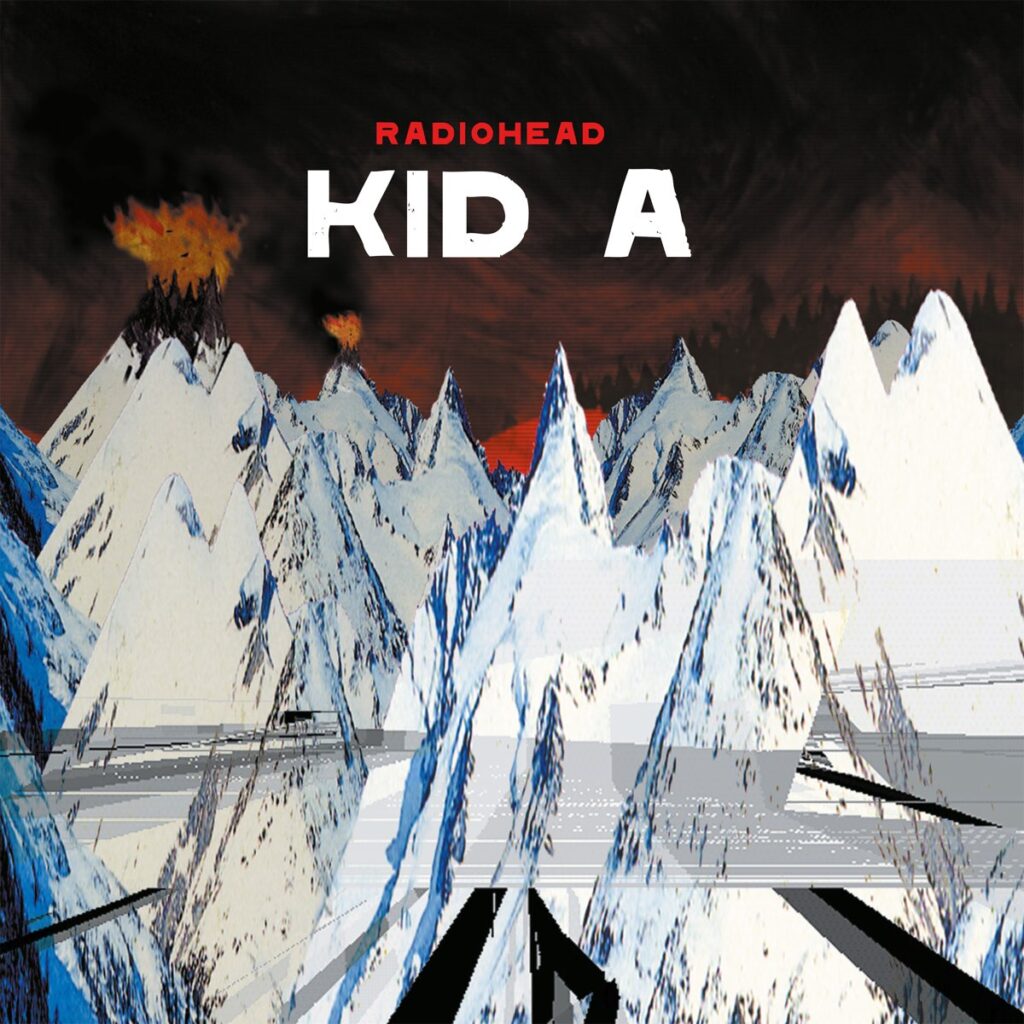

補章 ─ レディオヘッド『Kid A』という「入口を閉じたロック」

2000年に発表されたレディオヘッド『Kid A』は、しばしばロックの革新として語られる。しかし本稿の文脈に引き寄せるならば、この作品は「新しい入口を開いた」というより、むしろ意図的に入口を閉じたロックとして捉えるほうが腑に落ちる。

『OK Computer』までのレディオヘッドは、まだロックの推進力と感情のカタルシスを保持していた。ところが『Kid A』では、その回路が徹底的に解体される。ビートは断片化され、ヴォーカルは処理され、楽曲はもはや身体を一気に連れ去る装置としては機能しない。聴き手は「入る」ことを拒まれ、代わりに漂流することを強いられる。

これはトランスへの敗北ではない。むしろ、トランスに対抗しないという選択である。90年代にクラブ・カルチャーが身体的快楽を引き受けたあと、ロックが同じ土俵で戦うことは困難だった。レディオヘッドはそれを理解した上で、ロックを一度、冷却し、思考の領域へと引き戻した。そこではシャーマンも儀式も成立しない。成立するのは、崩壊した世界を観測する意識だけである。

この意味で『Kid A』は、ドアーズやクーラ・シェイカーとは正反対の位置にある。彼らが「分かる前に動かされてしまう入口」を保持していたのに対し、『Kid A』は「簡単には入らせない」という態度を貫く。その姿勢は誠実であり、同時にロックの大衆的魔法を自ら封印する行為でもあった。

重要なのは、この選択が失敗ではないという点だ。『Kid A』は、入口を閉じることで、ロックが安易な陶酔に回収されることを拒んだ。その結果、ロックは再び「考えられる音楽」として延命したとも言える。ただしその代償として、身体を一瞬で持っていく強度は、確実に後景へと退いた。

入口を持つ音楽、あるいは回収されない力

ドアーズの1stとクーラ・シェイカー『K』が今なお効き続けている理由は、そこに理論や評価の枠組みでは回収しきれない「力」が残っているからだろう。それは思想でもメッセージでもなく、完成度や革新性とも少し違う。聴いた瞬間に、理解が追いつく前に身体が反応してしまう、その即時性こそが核心にある。

この種の力は、後から言語化することはできても、言語によって生成されるものではない。むしろ言語化が進むほど、その効力は薄れていく。ロックが最も強度を持つ瞬間とは、批評や歴史の外側で、偶然的に「起きてしまう」瞬間である。ドアーズのオルガンの反復や、クーラ・シェイカーの過剰なまでのグルーヴは、意味を伝えるためではなく、場の状態を変えてしまうために存在している。

ここで重要なのは、その力が決して純粋でも崇高でもないという点だ。むしろ、少し幼く、少し無防備で、どこか世間知らずなところから立ち上がってくる。ジム・モリソンやクリスピアン・ミルズが感じさせる「育ちの良さ」や、信じてしまうことへの躊躇のなさは、この余剰的な力の温床でもある。疑いすぎないこと、距離を取りすぎないこと。それが結果として、聴き手を巻き込む磁場を生む。

カツカレーカルチャリズム的に言えば、これは理屈を超えた「うまさ」である。スパイスの由来や調理法を知らなくても、まずうまい。そのうえで後から背景を知ることはできるが、知らなくても効いてしまう。この順序が逆転したとき、ポップの魔法は失われる。理論が先に立ち、理解が条件になると、音楽は入口ではなく説明図になってしまう。

90年代以降、多くのロックがこの罠に落ちた。誠実であるがゆえに、自らを過剰に説明し、距離化し、冷却していった。その選択が必要だったことは否定できない。しかしその過程で、回収されない力、余剰として噴き出す作用は後景へと退いた。だからこそ、ドアーズ1stや『K』のような作品は、今なお異物として立ち上がってくる。整合的ではないが、効いてしまうからだ。

入口を持つ音楽とは、理解のために開かれているのではない。通過してしまうために開かれている。入ったあとに何が起こるのかは、作り手にも聴き手にも完全には分からない。その不確かさを引き受ける勇気があるとき、音楽は再び魔法を帯びる。

ロックが再び強度を持つとすれば、それは新しい理論やジャンルが提示されたときではないだろう。理論に回収されない何かが、また偶然、どこかで噴き出してしまうときだ。その瞬間、私たちは再び、分かる前に動かされてしまう。入口は、そうしていつも、予告なく開いてしまうのである。

ドアーズ:ジム・モリソン

コメント