叫びが制度化された後で

1985年、ティアーズ・フォー・フィアーズの『Songs from the Big Chair』が世界的ヒットを記録したとき、多くのリスナーは説明しがたい感覚を抱いた。それは高揚でも反抗でもない。むしろ「これは新しいのかもしれないが、どこが新しいのかが分からない」という戸惑いに近い感触だった。

80年代半ば、ロックにおける「叫び」はすでに神話的意味を失っていた。60年代の反体制、70年代の自己表現、パンクの破壊衝動を経て、シャウトは様式化された記号となっていた。声を張り上げること自体は珍しくないが、そこに賭けられる切実さは希薄になっていたのである。

その状況で登場した「Shout」は、奇妙なねじれを孕んでいた。曲名は直接的で、サビでは「シャウト、シャウト」と繰り返される。しかしその音像は、暴力的でも即物的でもない。重く、遅く、抑制され、どこか瞑想的ですらある。ここで行われているのは、叫びの再演ではなく、叫びという行為の抽象化である。

ティアーズ・フォー・フィアーズ、彼らはロックの身体言語をそのまま引き継がなかった。彼らは叫ぶ代わりに、「叫びとは何か」「なぜ叫ばねばならないのか」という問いをポップ・ミュージックの内部に持ち込んだ。その距離感こそが、当時「不思議だ」「新しいかもしれない」と感じられた正体だった。

プリマル・スクリーム理論という時代の鏡

ティアーズ・フォー・フィアーズの音楽的姿勢を理解するうえで、彼らが影響を受けたアーサー・ヤノフのプリマル・スクリーム理論は決定的である。ヤノフは、人間の神経症の根源を幼少期のトラウマに求め、それが適切に表出されないまま抑圧されることで人格の歪みが生じると考えた。その治療法が、言語以前の原初的な叫び ― プリマル・スクリームである。

重要なのは、この理論自体がすでに60〜70年代的な「解放」の文脈に属しているという点だ。叫べば癒される、身体を解放すれば真実に至るという発想は、ヒッピー文化や対抗文化と深く結びついていた。ところが80年代に入ると、そうした解放の物語そのものが疑われ始める。

ティアーズ・フォー・フィアーズは、プリマル・スクリームを信仰としてではなく、観念装置として扱った。彼らの音楽において、叫びは治癒のゴールではない。それは分析され、反復され、構築された「状態」として提示される。だから「Shout」は解放的であると同時に、どこか閉じている。

この姿勢は、「Everybody Wants to Rule the World」にも通じている。ここで語られるのは個人的感情ではなく、集団心理、無意識的欲望、支配への衝動である。主体は希薄化し、「誰もがそうである」という冷めた視点が支配する。ティアーズ・フォー・フィアーズのポップは、感情を爆発させる代わりに、感情が社会の中でどう循環しているかを可視化する。

この点で彼らは、ロック的自己表現から大きく逸脱している。感情は「私のもの」ではなく、共有され、沈殿し、再配置されるものとして扱われる。その結果生まれる音楽は、強い個性を主張しながらも、どこか匿名的である。この矛盾が、ティアーズ・フォー・フィアーズ特有の浮遊感を生んだ。

80年代という「更新を欲した時代」

80年代は、文化の更新が半ば義務化された時代だった。冷戦の緊張、新自由主義経済、情報の高速化、映像メディアの支配。人々は常に「新しさ」を求め、同時に深い疲労を抱えていた。MTVは音楽を視覚化し、楽曲は即座に消費され、次の刺激へと置き換えられる。

この状況のなかで、ピーター・ガブリエルやスティングはワールドミュージックを導入し、ロックの語彙を拡張しようとした。それは異文化との接続によって、失われた身体性や霊性を取り戻す試みだった。一方で、そこには明確な知性と統御があり、「わかる人にはわかる」更新でもあった。

ティアーズ・フォー・フィアーズは、これらと同じ更新欲望を共有しつつ、別の角度から応答した。彼らは異文化の音色よりも、心理学という内面的フレームを選んだ。それは外部への開放ではなく、内部の構造への潜行だった。結果として彼らの音楽は、ダンサブルでありながら内向的、ヒットしながら不安定という矛盾を抱え込む。

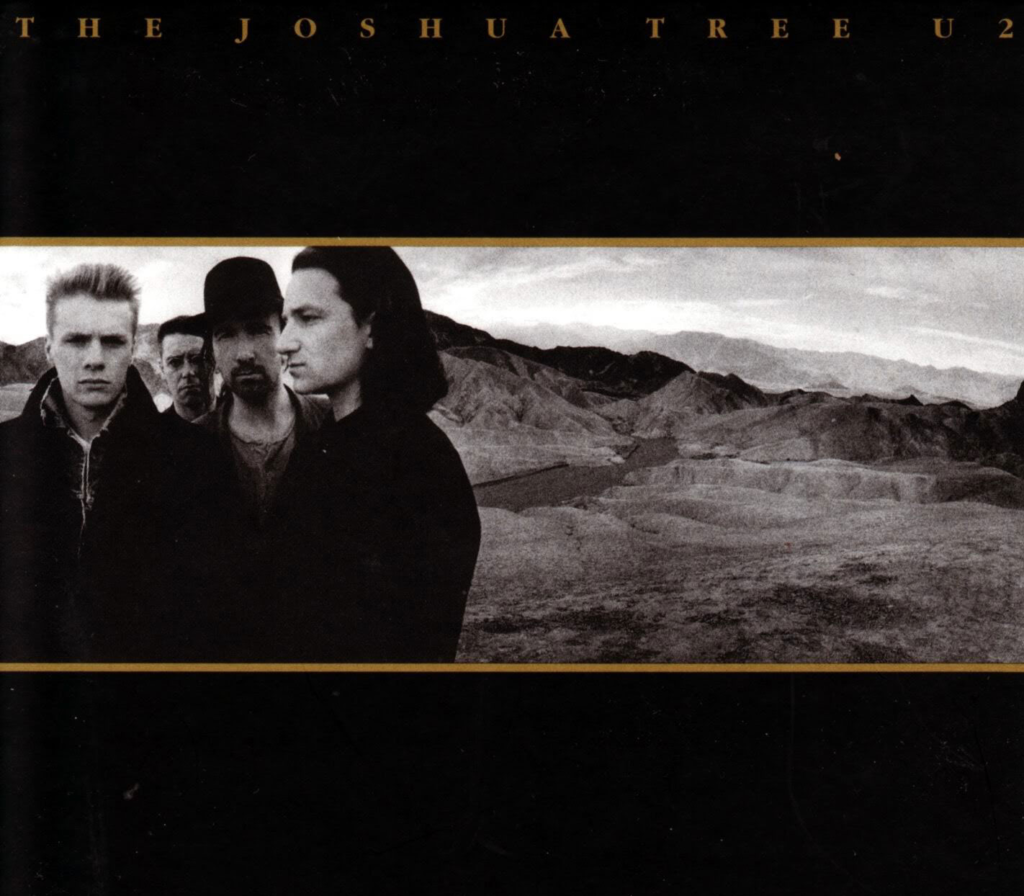

ここでU2との対比が鮮明になる。U2は、ロックの純粋性を信じ、それを拡大することで時代を代表する存在となった。「The Joshua Tree」における荒野や信仰のイメージは、曖昧さを拒否し、大きな物語を提示する。80年代の聴衆は、その明快さを強く求めていた。

純粋と混成、その後

U2が純粋路線を突き進み、巨大な成功を収めた一方で、ティアーズ・フォー・フィアーズの混成は次第に重荷となっていく。『The Seeds of Love』で示された過剰な複雑さは、一皿に盛られた具材がもはや調和を保てなくなった状態とも言える。

もし「Advice for the Young at Heart」のような、キラキラとした観念ポップ路線を選んでいれば、別の未来もあったかもしれない。しかし彼らは混成を手放さなかった。その結果、デュオは解体へと向かい、後のソロ作では、ティアーズ・フォー・フィアーズ特有の軽やかな浮遊感が失われていく。

それでも『Songs from the Big Chair』は、80年代ポップの中で特異な位置を保ち続けている。それは、この作品が「叫び」を信じきれなくなった時代に、それでも叫びを扱おうとした記録だからだ。解放を約束しない叫び、治癒を保証しない心理学。その曖昧さこそが、このアルバムの誠実さである。

U2が時代の欲望を一身に引き受けた「純粋な声」だとすれば、ティアーズ・フォー・フィアーズは時代の矛盾をそのまま盛り付けた「混成の皿」だった。カツカレーのように、それぞれの要素は完全には溶け合わない。しかし、だからこそ生まれる味がある。 『Songs from the Big Chair』は、80年代という更新を強いられた時代が生んだ、もっとも知的で、もっとも不安定なポップのひとつなのである。

日本の80年代で「Big Chair」はどう聴かれたのか

日本における80年代洋楽体験は、極めて媒介的だった。輸入盤屋、FMラジオ、音楽雑誌、そして限られた映像情報。歌詞の意味は即座に理解されるものではなく、音と雰囲気が先に身体へ届く。その環境は、ティアーズ・フォー・フィアーズという存在にとって、ある意味で理想的だった。

『Songs from the Big Chair』は、日本でもヒットした。しかしその受容は、U2やスプリングスティーンのような「物語理解」を前提としたものではなかった。「Shout」がなぜ叫んでいるのか、「Everybody Wants to Rule the World」の“Everybody”が誰なのか、明確に説明できるリスナーは多くなかったはずだ。それでも、この音楽は「何か分からないが、強く惹かれる」という形で浸透していった。

日本のリスナーにとってティアーズ・フォー・フィアーズは、思想を輸入する存在というよりも、感覚の配置が美しいバンドだった。シンセの音色、リズムの重さ、ねっとりとしたボーカル、どこか湿度を帯びた陰影。それらは意味を超えて「空気」として消費され、しかし同時に、簡単には消費し尽くせない余韻を残した。

これは、80年代日本のポップ受容に特有の態度でもある。意味を完全に把握しなくてもよい、むしろ把握しきれないこと自体を楽しむ。Tears for Fearsの音楽は、そうした態度と非常に相性が良かった。

「わからなさ」が許されていた最後の時代

80年代という時代は、「わからなさ」がまだ許容されていた最後のポップ時代だったと言える。インターネット以前、即時解説も考察動画も存在しない環境では、音楽はすぐに意味づけられなくても成立していた。むしろ、分からないものが長く聴かれ、時間をかけて馴染んでいくことが価値とされた。

ティアーズ・フォー・フィアーズは、その意味で非常に80年代的な存在である。彼らの音楽は、即座に感情移入できるわけではない。しかし、繰り返し聴くうちに、感情の「形」ではなく、「配置」が身体に染み込んでくる。これはロックというより、むしろ環境音楽やアンビエントに近い体験でもある。

「Everybody Wants to Rule the World」が持つ軽やかさと不穏さの同居、「Shout」における昂揚と停滞の同時存在。それらは明確なメッセージではなく、状態の提示として作用する。日本のリスナーは、そこに意味を読み取るというよりも、「そういう感じ」をそのまま受け取っていた。

この受け取り方は、後年の「意味過剰なポップ」とは対照的だ。90年代以降、オルタナティヴやJ-POPが物語性や自己告白を強めていくなかで、ティアーズ・フォー・フィアーズのような曖昧さは次第に居場所を失っていく。

なぜTears for Fearsは「続かなかった」のか

ティアーズ・フォー・フィアーズが長期的な国民的バンドにならなかった理由は、単なる内部不和や方向性の違いだけではない。彼らの音楽が成立していた条件そのものが、時代とともに失われていったからである。

彼らは、感情を信じきれない時代に、感情を扱おうとした。だが90年代以降、ポップは再び「私」の物語を強く求めるようになる。怒りは怒りとして、悲しみは悲しみとして、分かりやすく提示されることが価値となった。その流れの中で、ティアーズ・フォー・フィアーズの観念的混成は、過剰に回りくどいものに見えてしまう。

オーバザルのソロ作に感じられる筋肉質さ、過剰な自己主張は、その反動とも言える。混成を保つためには、距離感と軽さが不可欠だった。無理に「本気」や「強さ」を前面に出した瞬間、ティアーズ・フォー・フィアーズの美点であったキラキラした浮遊感は失われてしまった。

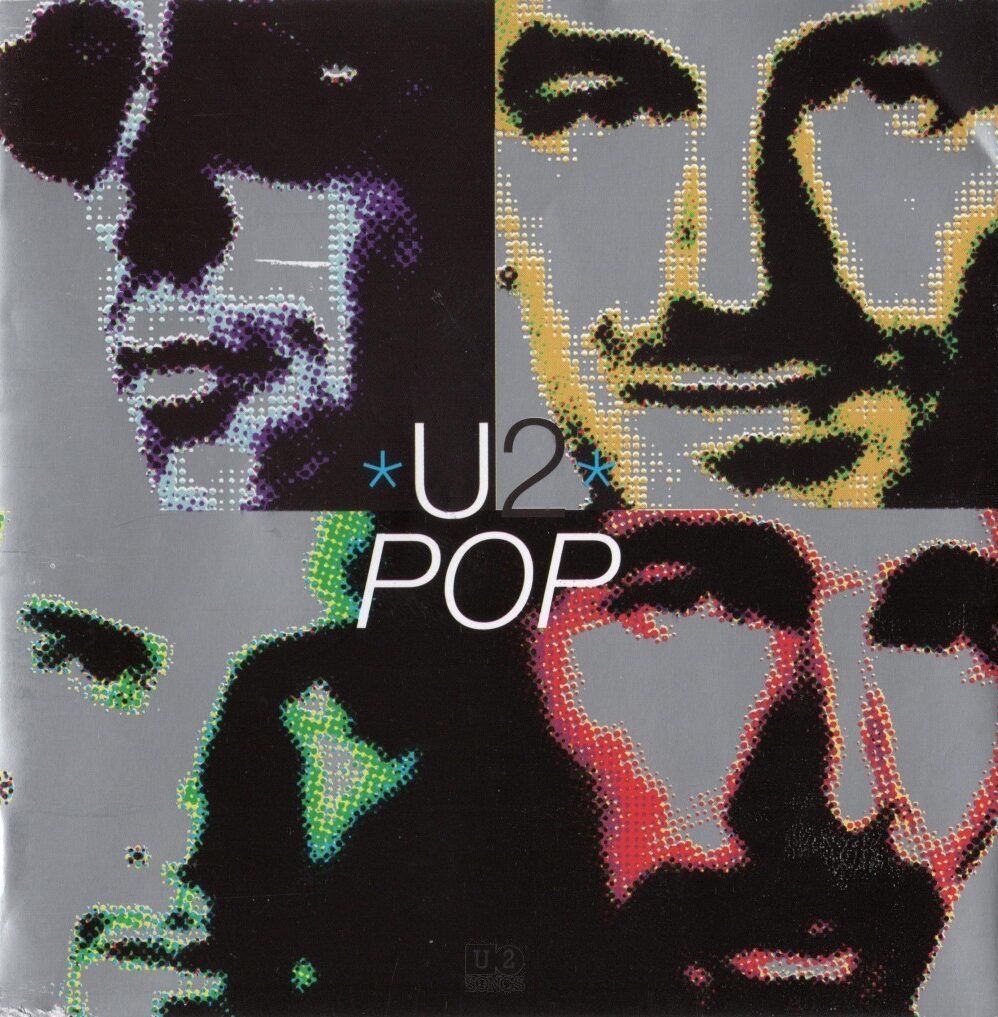

それは、U2が後年「Pop」で身体性を取り戻そうとしたことと、ある意味で鏡像関係にある。純粋を突き詰めすぎると重くなり、混成を詰め込みすぎると壊れる。その臨界点に、『Songs from the Big Chair』は奇跡的なバランスで立っていた。

なぜ今、Tears for Fearsなのか

現代において『Songs from the Big Chair』を聴き直すとき、その価値はむしろ鮮明になる。すべてが即時に意味づけされ、感情が言語化され、立場表明が求められる現在において、ティアーズ・フォー・フィアーズの「分からなさ」は新鮮ですらある。

彼らは答えを出さない。叫びはあるが、解決はない。感情は提示されるが、救済は約束されない。その態度は、80年代の過渡期的産物であると同時に、今なお有効なポップの可能性でもある。

U2が「信じること」を選び、時代の声となったのに対し、ティアーズ・フォー・フィアーズは「信じきれなさ」をそのまま音楽にした。その不安定さ、その混成、その中途半端さこそが、『Songs from the Big Chair』を単なるヒット作以上のものにしている。

カツカレーの皿の上で、どれか一つが主役になることはない。しかし、その雑多さの中にしか生まれない味がある。ティアーズ・フォー・フィアーズは、80年代という時代が一瞬だけ許した、その味を完璧なかたちで封じ込めたバンドだった。

そしてそれは、今なお「不思議だ」「新しいかもしれない」と感じられる理由でもある。

コメント