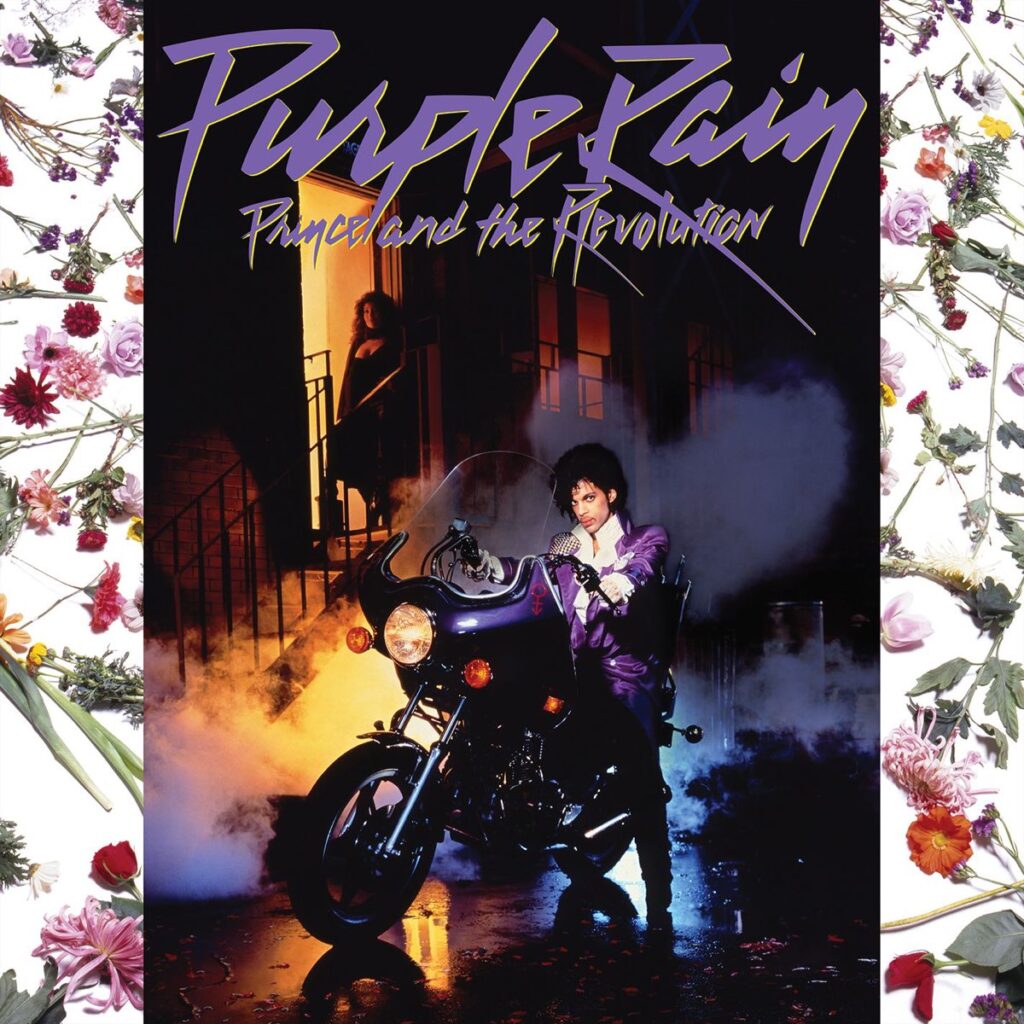

《火の鳥》《ペトルーシュカ》《春の祭典》《1999》《Purple Rain》《Around the World in a Day》

芸術史を振り返ると、作家が三つの大きな作品を通じて自らの語法を確立していく例が少なくない。イーゴリ・ストラヴィンスキーの《火の鳥》《ペトルーシュカ》《春の祭典》という三作と、プリンスの《1999》《Purple Rain》《Around the World in a Day》の三作は、時代もジャンルもまったく異なるにもかかわらず、驚くほど似た“進化の軌跡”を描いている。そこには個人の天才だけではなく、作品を生む「磁場」としての時代、そして周囲の人物や文化装置が複雑に絡み合っている。

《火の鳥》(1910)は、ストラヴィンスキーがパリへと飛び出した最初の大きな証明書であった。まだロシア民謡の影が色濃いが、色彩豊かなオーケストレーションや細かいリズムの躍動は、後の革新を予告するものだった。実際、ディアギレフは若い作曲家の“危うい熱”を感じ取り、周囲は半ば賭けのつもりで彼を抜擢したという。ここにはすでに、新しい語法の胎動があり、同時に“まだ何かを探っている気配”が強く漂う。

プリンスの《1999》(1982)にも似た空気がある。リンドラムやシンセを大胆に使い始め、ファンクの枠を自由に越えようとする欲望がざわめいている。だが、まだサウンドの骨格は不安定で、曲ごとに新しい試みが飛び交い、手探りの匂いが隠せない。まさに《火の鳥》と同じく、「混成の実験」が表面に出た作風である。

ところが、この“予兆の第一作”のあとに、両者ともに劇的な飛躍を見せる。ストラヴィンスキーはわずか一年後に《ペトルーシュカ》(1911)を書き上げ、独特のリズム、ポリトナリティ、多層的テクスチュアが一気に花開いた。特に「ペトルーシュカ音型」と呼ばれる和声衝突は、当時の音楽家を驚愕させた。同時にこの作品は、「人形芝居の悲喜劇」という親しみやすい題材と分かりやすいドラマ性を備えており、一般観客にも大成功を収めた。

プリンスにおける《Purple Rain》(1984)もまた、同様に“キャッチーでありながら革新的”という稀有なバランスを獲得した作品である。映画との連動、濃密に構築されたサウンド、ポップ史に残るメロディ、そして黒人音楽とロックの境界線を自由に往還する大胆さ。商業的成功と芸術的深化が一体になった時点という意味で、これは《ペトルーシュカ》にもっとも近い。

この第二作の成功を支えた背景の“磁場”にも共通点がある。ストラヴィンスキーの場合、彼の周囲にはミシア・セールを中心とする社交サロンがあり、パリの前衛芸術家たちが集っていた。彼女のサロンは、ディアギレフ、ピカソ、コクトー、ルノワールなどが入り乱れる文化的母艦で、ストラヴィンスキー自身もこの場から刺激を受けている。彼はのちに「パリでの刺激の半分は、人々が放つ気配から得た」と語っている。また、シャネルがバレエ・リュスの衣装制作を担うことで、踊り手の身体観を変え、それが音楽の運動性にも影響を与えたという指摘もある。つまり、ストラヴィンスキーは強力な文化装置の中心にいたのである。

プリンスにおいても同じ力学が働く。ミネアポリスは当時、ザ・タイム や シーラ E.、ジャム& ルイス など多くの才能を抱えた“音楽実験都市”で、プリンスが生み出した電脳的ファンクの語法は、この共同体と技術革新によって急速に洗練された。また、《Purple Rain》の制作と並行して、MTVや映画スタジオが動き出し、世界が一斉に“プリンスという現象”を支え始めた。これらはちょうど、バレエ・リュスを支えたパリ文化圏の力学に似ている。

そして三作目。ここで両者はポピュラリティをあえて手放し、より深い実験へと進む。ストラヴィンスキーの《春の祭典》(1913)は、今さら語るまでもない革命の瞬間である。複雑極まるリズム、暴力的な打撃音、古代的なイメージの再構築。初演での大騒動は有名だが、実際のところ、ストラヴィンスキー本人も後年「あれほどの衝撃が起こるとは想像していなかった」と語っている。しかしこの作品こそ、第一作・第二作で育んだ語法が暴発し、完全なる“自己の音楽”へと転じた地点だった。

プリンスの《Around the World in a Day》(1985)もまた、《Purple Rain》の圧倒的成功の直後に“あえて”サイケデリックで内向的な世界へ飛び込むという決断をした作品だ。キャッチーさよりも音のテクスチャと精神性が優先され、構造は複雑化し、ポップスター的イメージから距離を置こうとする姿勢が露わになる。これは、まさに《春の祭典》と同様、作家性の深層へ潜り込み、商業的成功よりも創造の必然を選んだ第三段階といえる。

このように、ストラヴィンスキーとプリンスの三作は、

1、予兆の第一作

2、華やかな完成の第二作

3、実験的深化の第三作

という同じ進化曲線を描いている。そしてその背後には、シャネルやミシア・セール、ミネアポリスの共同体、MTVや新しい技術など、個人を取り巻く文化的磁場が創造を後押ししたという共通点がある。創造とは孤独な天才の内奥から湧き出るものではなく、むしろ時代の渦と、そこに集う人々が生む流れの中で発火するのだ。

こうして見てみると、ストラヴィンスキーの三作とプリンスの三作が重なって見えるのは、単なるこじつけではない。むしろ創造の力学そのものが、時代と人々の働きを通して、共通の形を描き出しているのである。

伝統への回帰としての深化 ― ストラヴィンスキーとプリンス、革新のその先へ

ストラヴィンスキーの《火の鳥》《ペトルーシュカ》《春の祭典》、そしてプリンスの《1999》《Purple Rain》《Around The World In A Day》。それぞれが時代そのものを揺さぶった三部作ののち、両者は驚くほど似た軌道を描きながら、外向きの革新から内側の静かな革新へと歩みを進めていく。

その流れは、「伝統回帰」という表層的な言葉だけでは捉えきれない。むしろ、三部作で圧縮されていた爆発的エネルギーが、いったん沈潜し、より個人的で、精神的で、“自分であること”に向かう深化として現れたように見える。

ストラヴィンスキーは《春の祭典》のスキャンダル以降、しだいにロシア民俗的な爆発から距離を置き、バロック以前の書法に目を向けるようになった。とりわけ《プルチネラ》(1920)は典型で、18世紀のペルゴレージの素材を下敷きにしながらも、和声のねじれやリズムの妙で「本物の古典」ではありえない奇妙なモダニティを刻印した。ストラヴィンスキー自身は「これは過去の模造ではなく、私の音楽の一部なのだ」と述べている。伝統回帰はノスタルジーではなく、むしろ “自分の音をより純粋に響かせるための媒質” に過ぎなかった。

プリンスの《Musicology》(2004)にも同じ構造が見て取れる。ファンク、R&B、ソウルといった古典的様式に立ち戻ったとされるが、アルバムを聴けばそれが単なるヴィンテージ回帰ではないことは明らかだ。むしろ長年の過激な実験、膨大な非公開音源の蓄積、『The Gold Experience』期の精神的混乱を経て辿り着いた “地声のまま歌うようなファンク” に近い。煌びやかな80年代の革命よりは控えめだが、内省的でありながら凛とした気品を放つ。プリンスのステージでの宣言──「Musicology は教室だ。音楽の根っこに戻る時間だ」──は、どこか《プルチネラ》の精神に通じる。

では、なぜ二人は外側への革新から、こうした内側への深化へとたどり着いたのだろうか。

その背景には、創造と人生の深い結びつきがある。プリンスはマイテ・ガルシアと結婚後、幼い息子を亡くし、のちに離婚という痛切な経験をした。精神的危機の中で彼はエホバの証人に入信し、宗教的な救済を求めるようになる。《The Rainbow Children》以降の作品には、物語性のある霊的探求と、家庭をめぐる切実な感情が混じり合い、それまでのプリンスにはなかった祈りの質感が漂い始める。

《Musicology》の穏やかな円熟は、この痛みと信仰のプロセスを経たのちに到達した “静かな決意” として理解すると、より深い輪郭を持ちはじめる。

ストラヴィンスキーにも、精神的転換を促す痛みがあった。1914年の第一次世界大戦勃発により故郷ロシアへ帰れなくなり、その後も革命と政治的混乱で長期の亡命生活を余儀なくされる。さらに第一次世界大戦後には家族の経済的困難が続き、1920年代には妻と娘たちが結核に感染し、次々と命を落とすという悲劇に直面した。

この時期のストラヴィンスキーは、宗教的信仰を再び深く意識するようになり、後年の《詩篇交響曲》や《ミサ曲》など、簡潔で透明な精神性を宿す作品へと向かっていく。派手な爆発や暴力的リズムの代わりに、沈黙の強さを持った音楽が生まれた。

こうした人生の痛みは、創造における「突き抜ける過程」の一部として機能したのかもしれない。革命的三部作の後に訪れる内側への転換は、戦略というより “自然な成熟” のように見える。

三部作が外界の時代精神を切り裂いたのに対し、その後の作品では「人が世界にどう向き合うか」が中心に据えられるようになる。そこには年月を経た者だけが到達できる、ある種の静かな確信がある。

ストラヴィンスキーとプリンスは、派手な革新の頂点から、静かな革新へと移行した。音の量は少なく見えても、その奥には人生の痛み、喪失、信仰、再生、といった沈黙の力が宿る。

それはまるで、激流を渡り切ったあとの深みに落ち着くようなものである。動きは小さく見えても、流れの本質はより強く、純度を高めている。

伝統への回帰は後退ではない。むしろ、それまでの革新を内側で反芻し、人生の痛みまで含めて「自分の中心に戻る」ための道程だった。

ストラヴィンスキーにとって《プルチネラ》や《ミサ曲》が、プリンスにとって《Musicology》や後期ライヴのシンプルなファンクが、まるで悟りを得た後の境地のように響くのはそのためだ。

外側への革新を成し遂げた者だけが辿り着く、静かで深い革新のかたち。二人の軌道は、その稀有な例として鮮やかに重なっている。

混乱の只中で生まれた清新なエネルギー ― 《三楽章の交響曲》と《The Gold Experience》

ストラヴィンスキーとプリンスの軌道には、さらに一つ、驚くほどよく重なる局面がある。それが、混乱期のただ中で生まれた傑作、《三楽章の交響曲》と《The Gold Experience》である。二つの作品は、どちらも「革命三部作の余燼」をわずかに残しつつ、新しい言語へ踏み出す転換点に位置している。

ストラヴィンスキーが《三楽章の交響曲》に取り組んでいたのは、第二次世界大戦の最中、亡命先のアメリカで人生と家族を立て直そうとしていた時期である。彼は直接戦争を描写したわけではないと語ったが、荒々しいスタッカート、突発的に開ける明るい和声、金管の鋭利な閃きには、戦時の映像ニュースが刻印されていると指摘される。《春の祭典》の打撃的リズムが現代的なタイトさで制御され、古典的構築力と野性の残滓が不思議なバランスのまま同居する。混乱と緊張のただ中にありながら、奇跡的な風通しのよさを獲得した音楽である。

プリンスにとっての《The Gold Experience》もまた、改名騒動とレーベルとの確執という “戦時下” のような混乱期に生み出された。彼は自らの名前を捨て、「記号」としてステージに立ち、メディアとの断絶に追い込まれていた。しかし、その密閉状態の内部で発酵した音楽は、むしろプリンス史上もっとも瑞々しく、明晰で、ダイナミックだ。ファンクの硬質なグルーヴは《1999》期の緊張感を思わせつつ、ギターは《Purple Rain》の情動を引き継ぎ、さらに『Symbol』期の実験性が洗練された形で統合される。怒り、挑発、遊び心、そして再生への意志が、奇妙な調和を保ったままひとつの器に流れ込んでいる。

二人に共通するのは、 混乱のただ中にいる時ほど、過去の革命で得た語彙がいったん溶解し、新たな純度を帯びて再結晶する という現象である。

《三楽章の交響曲》は新古典主義の最良の結晶でありながら、どこか《春の祭典》の火花を宿す。

《The Gold Experience》は90年代のプリンス最大の実験期を総括しつつ、初期ファンクの鋭さを再び研ぎ澄ます。

それはまるで、激しい嵐にさらされた木が、古い枝を落としながらも、根の奥から新しい栄養を吸い上げ、以前よりしなやかな枝を広げていくようだ。混乱期の二作品は、その「しなやかさ」そのものが音になったように響く。

ここには、革新三部作の時期にはなかった別種の透明感がある。すべてを更新しようとして外側へ向かっていた若き日のエネルギーとは異なり、人生の痛みや緊張、対立や喪失を抱えながら、それでもなお創造を続けようとする、成熟した者特有の “清冽な気迫” が漂うのである。

だからこそ、《三楽章の交響曲》と《The Gold Experience》は、外向きの革新と内向きの深化をつなぐ “橋” のように聴こえる。激しい動きの中に不思議な静けさがあり、静けさの中にしなやかな力がある。

ストラヴィンスキーとプリンスの道のりは、この二作を通してさらに立体的に重なり合い、二人がいかにして混乱を創造へと転化する稀有な芸術家であったかを、雄弁に物語っている。

コメント