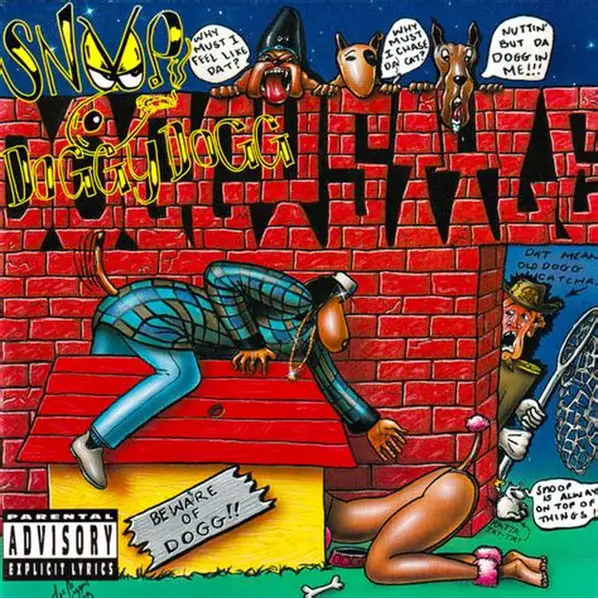

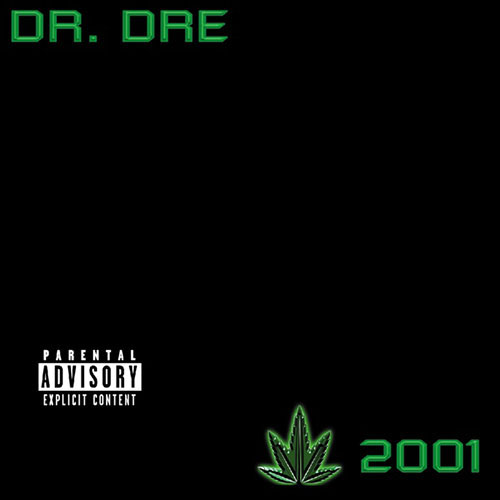

ヒップホップには、いくつかの「聖典」と呼びうるアルバムが存在する。ドクター・ドレーの『2001』は、その最たる例である。この作品は、単なる名盤ではない。以後のヒップホップにおける音像、完成度、成功の形式そのものを規定してしまったという意味で、規範としての力を持っている。重く、磨き上げられ、無駄のないビート。徹底的に管理された音の配置。そこに乗るラップは、個人の表現であると同時に、完璧に設計された構造物の一部として機能する。『2001』は、ヒップホップが「勝利の音楽」として自己像を確定させた瞬間だった。

スヌープ・ドッグは、その聖典の内部に最初から組み込まれていた声である。『Doggystyle』、そして『2001』における彼の存在は、ドレーという建築家の設計思想において、もっとも有機的に機能する素材だった。力の抜けたフロウ、間延びした声色、どこか他人事のような語り口。緊張感よりも脱力感を、攻撃性よりも余韻を感じさせるその声は、西海岸ヒップホップの完成形を示すための、不可欠な質感だった。

しかし、聖典が聖典であるがゆえに、そこから派生する「正しいヒップホップ観」もまた強固になっていく。重厚であること、洗練されていること、隙がないこと。更新とは、より強く、より速く、より鋭くなることだという価値観。ヒップホップは、自己刷新を繰り返すことで前進する音楽であるはずが、いつしか「正しく勝つ」ためのフォーマットを内面化していった。その過程で、スヌープの声が本来持っていたダルさや遅さ、温度の低さは、時代遅れのものとして扱われるようになる。

サウスの台頭は、その傾向をさらに加速させた。ビートはより攻撃的に、ラップはより即効性を求められ、キャラクターは過剰なまでに自己主張する。ヒップホップはアップデートを繰り返しながら、同時に「成功の正典」を強化していった。スヌープはその中心にいながら、どこかで居心地の悪さを抱えていたようにも見える。彼は勝者の側にい続けながら、その勝利の形式に完全には適合しない身体を持っていた。

そうした状況の中で登場したスヌープ・ライオンという名義は、ヒップホップの聖典から意識的に距離を取る試みだった。彼が向かったレゲェは、ヒップホップとは異なる仕方で聖典化された音楽である。ボブ・マーリー以後のレゲェは、民族音楽であると同時に、解放や救済を語る理念音楽として世界化され、「正しいレゲェ」という像を獲得してきた。

重要なのは、スヌープ・ライオンがヒップホップの聖典から逃れて、別の聖典の内部に安住しようとしたわけではない、という点である。むしろ彼の試みは、聖典という形式そのものに身体を通して触れ直す行為だった。結果として、その身体はレゲェの教義性やマーリー的象徴性に完全には馴染まなかった。声は軽く、信仰は薄く、切実さよりも観光的な浮遊感が勝ってしまう。しかし、その不一致こそが決定的に重要だった。

スヌープはここで、ジャンルが正典化される瞬間の重さを、二重に引き受けてしまったのである。ヒップホップにおける勝利の形式と、レゲェにおける救済の形式。そのどちらにも完全には収まらない身体として、彼は宙吊りになった。このスヌープ・ライオン期の試みは、しばしば失敗として語られる。だが実際には、この段階で彼は「時間を遅くする」「競争から降りる」という感覚を、自身の身体に刻み込んでいる。

ヒップホップ的な更新の速度から外れ、声を主張ではなく空間として扱うこと。ラップをメッセージではなく、環境音のように配置すること。そうした感覚は、レゲェの文脈に完全には適合しなかったが、だからこそ、彼自身の中に沈殿していった。この経験がなければ、後の『BUSH』は成立しなかった。

ドクター・ドレーとファレル・ウィリアムスは、ともにヒップホップ史において「建築家」と呼びうる存在である。しかし、その建築思想は根本的に異なっている。二人の違いを理解することは、スヌープ・ドッグが『2001』から『BUSH』へと移動した意味を、より立体的に捉えるための重要な手がかりとなる。

ドレーの建築は、記念碑的である。彼のプロダクションは、音を積み上げるというよりも、音によって空間を固定する。『The Chronic』や『2001』において提示されたサウンドは、時代の空気を切り取り、永続化するための構造物だった。低音は地盤として機能し、スネアやシンセは柱のように配置される。そこに参加するラッパーは、自由な表現者であると同時に、設計図に従って配置される部材でもある。

この建築において、完成度は絶対的な価値を持つ。隙がないこと、無駄がないこと、すべてが正しい位置に収まっていること。ドレーの仕事は、ヒップホップを「だらしないストリートの表現」から、「勝利を誇示する総合芸術」へと引き上げた。その功績は疑いようがないが、同時に彼は、ヒップホップに「完成していなければならない」という強い規範を刻み込んでもいる。

スヌープ・ドッグは、このドレー建築において、もっとも美しく機能した存在だった。彼の緩いフロウや温度の低い声は、重厚な構造物の中に余白を生み出す装飾として、完璧に計算されていた。しかしそれは、あくまで建築の内部で許可された余白である。構造そのものを揺るがすものではなかった。

一方、ファレル・ウィリアムスの建築は、記念碑を志向しない。彼のプロダクションには、完成という概念そのものが希薄である。ファレルは空間を固定しない。音は軽く、重力を持たず、いつでも組み替え可能な状態で漂っている。ジャンルは素材として持ち込まれるが、決して一つの様式に固められることはない。

ファレルの建築は、居住のための建築である。そこには記念碑的な威厳はないが、長く滞在できる快適さがある。人はそこに入っても、姿勢を正す必要がない。勝者として振る舞う必要も、正しさを証明する必要もない。ただ、その場の温度に身を委ねればいい。

『BUSH』において、ファレルはスヌープに「機能」を求めていない。彼はスヌープの声を、構造を支える柱としてではなく、空間の湿度を調整する要素として扱う。声は意味を運ばず、主張もせず、ただ環境として存在する。この扱いは、ドレー建築におけるスヌープの位置づけとは決定的に異なる。

ここで重要なのは、ファレルがスヌープを「更新」しようとしていない点である。彼はスヌープを若返らせないし、時代に適応させようともしない。むしろ、スヌープの声が最も自然に老いていける空間を用意する。その態度は、ヒップホップにおける建築観そのものの転換を示している。

ドレーが建てたのは、勝利を記念するための建築だった。ファレルが整えたのは、混成が前提となった生活空間である。前者は歴史に刻まれるが、後者は日常に溶け込む。どちらが優れているという話ではない。ただ、スヌープ・ドッグという存在は、キャリアの後半において、記念碑の内部よりも、居住可能な空間を必要とする身体になっていた。

この二人の建築家の間を移動することで、スヌープはヒップホップの可能性を拡張した。完成された建築に組み込まれる声から、混成の空間を漂う湿度へ。その移行は、ジャンルの衰退ではなく、成熟の一形態として読むことができる。

カツカレーカルチャリズムの視点から見れば、ドレー建築は「正しく盛り付けられた定食」であり、ファレル建築は「味の混ざりを楽しむ一皿」である。どちらも文化として成立しているが、後者は正しさよりも居心地を重視する。『BUSH』が示したのは、ヒップホップがそのような場所へと移行しうるという可能性だった。

『BUSH』は、ドレーの『2001』とは正反対の位置にあるアルバムである。『2001』がヒップホップを一つの完成された建築物として提示したのに対し、『BUSH』は、完成を拒否したまま漂い続ける音楽だ。ファレル・ウィリアムスのプロダクションは、ディスコ、ファンク、ネオソウル、ポップスといった要素を軽やかに混ぜ合わせながらも、どのジャンルにも決定権を与えない。構造は緩く、音は丸く、目的地は設定されていない。

ここでスヌープの声は、主役でもメッセージでもない。空間に溶ける湿度であり、アルバム全体の温度を一定に保つための存在である。ラップは前に出ず、意味は強調されず、ただ心地よさだけが持続する。この態度は、ヒップホップの聖典的価値観 ― 完成度、勝利、正しさ ― から意識的に距離を取ったものだ。

『BUSH』をカツカレーカルチャリズムの文脈で捉えると、その位置づけはより明確になる。カツカレーが、和食でも洋食でもなく、それでいて日本的な幸福として成立しているように、このアルバムもまた、ヒップホップでもレゲェでもない。重要なのは純度ではなく、混ざり具合の心地よさである。スヌープはここで、ジャンルの正統性を問うことを完全にやめている。

スヌープ・ライオン期が、聖典に触れて傷つくための時間だったとすれば、『BUSH』は、その傷を抱えたまま呼吸できる場所を見つけたアルバムだと言える。そこには、誰かが正しさを定義する必要も、歴史の中心に立つ必要もない。ただ、自分の声が最も自然に存在できる環境を選ぶという、ごく個人的で静かな判断がある。

『2001』がヒップホップの聖典であるならば、『BUSH』は聖典以後の音楽である。スヌープ・ドッグのキャリアを、スヌープ・ライオンと『BUSH』という二つの作品を軸に見直すとき、彼は更新を放棄したのではなく、更新という概念そのものを相対化したのだとわかる。勝ち続けることよりも、生き続けること。正しさよりも、心地よさ。

スヌープ・ライオンという寄り道は、そのための通過儀礼だった。聖典を二度くぐり抜けた末に辿り着いた『BUSH』は、勝利の音楽ではない。しかしそこには、長く生き残るための静かな知恵がある。混ざり、緩み、正しさから少し外れること。その先にある風景を、スヌープ・ドッグはすでに知っていたのである。

コメント