ポップ・ミュージックのある種の輝きは、完成された統一や洗練からではなく、過剰な素材がぶつかり合い続ける状態のなかで生じる。異質なものが溶け合う寸前、あるいはあえて溶け合わないまま保たれる緊張の持続。その持続の内部で、瞬間的な冴えが何度も発火する。1980年代半ばのプリンスと2010年代のカニエ・ウェストの制作を並べてみると、この「スパークの持続」が、時代を越えて似た構造をもって現れていることが見えてくる。とりわけ『パレード』と『イーザス』は、過剰な統合を一度経験した後に、その統合を解体し、断片のまま投げ出された結晶のような作品として成立している。

スパークとは、単純な閃きや技巧の鋭さではない。むしろ多層的な素材が高密度で隣接し、摩擦し続けることで生じる熱に近い。要素は完全に混ざり合わず、互いの輪郭を残したまま侵食し合う。その状態が持続することで、作品は均質な流れではなく、温度差を抱えた場として知覚される。この場において、冴えは瞬間的に発火し続ける。

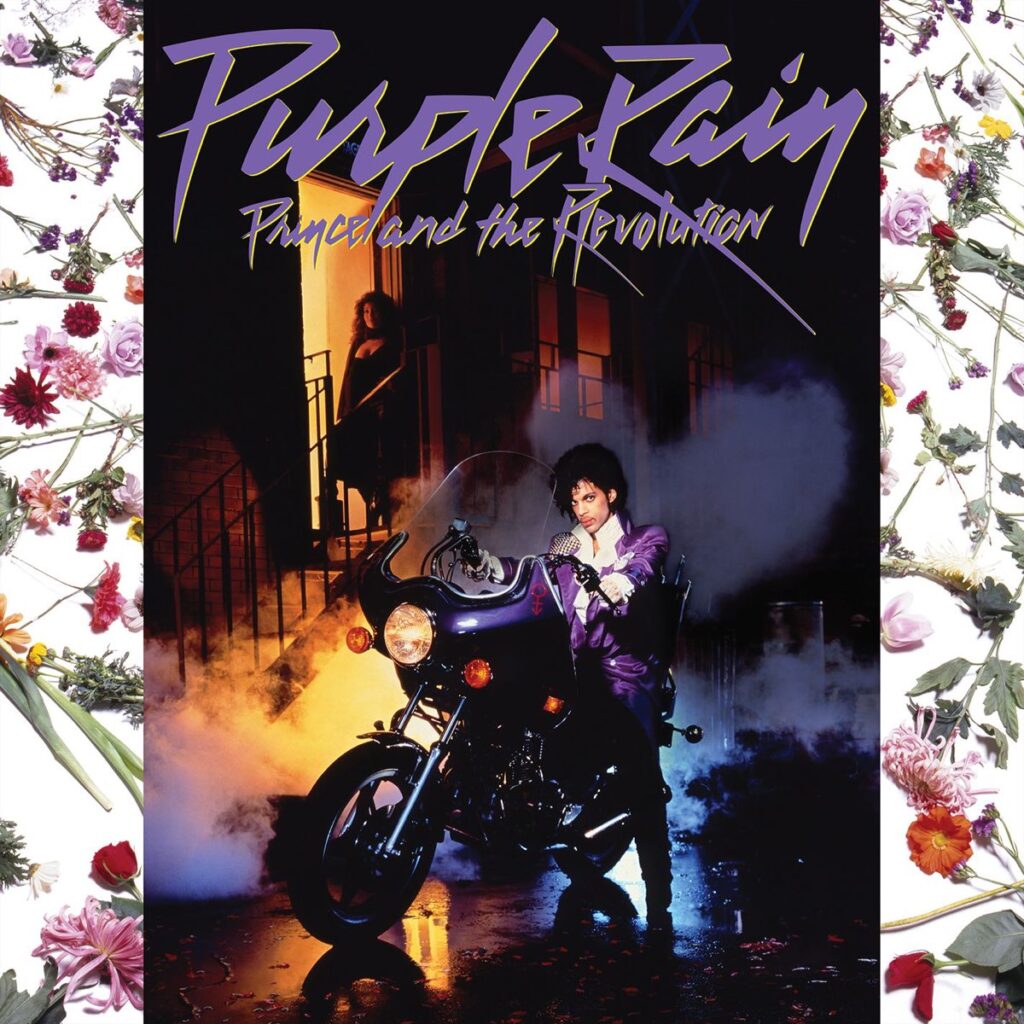

プリンスの1980年代中盤の制作を振り返ると、まず『パープル・レイン』が巨大な統合の極として現れる。ロック、ファンク、バラード、ゴスペル的高揚、映画的構成。それらが過剰なまま一つの大きな物語へと収束していく。ここでは素材の純化ではなく、過剰の抱え込みによって統合が達成される。巨大なスケールのなかで、異質な要素が一つの頂点へ向かう。その熱量は圧縮され、巨大な塊として結晶化する。

しかし同時期に制作され、曲の振り分けによって別作品となったと語られる『アラウンド・ザ・ワールド・イン・ア・デイ』を並置すると、事情は単純な時系列では捉えきれなくなる。両作は時間順の連続というより、同一の圧縮された熱から分岐した二つの位相として理解できる。一方は統合へ、もう一方は浮遊へ。『Purple Rain』が巨大な物語として結晶化したのに対し、『Around the World in a Day』は断片や色彩、軽やかな遊びの感覚を保ったまま漂う。ここでは統合されない余剰が意図的に残され、併置の感覚が前景化する。二作を並べることで、統合と解体が同時発生していたことが見えてくる。

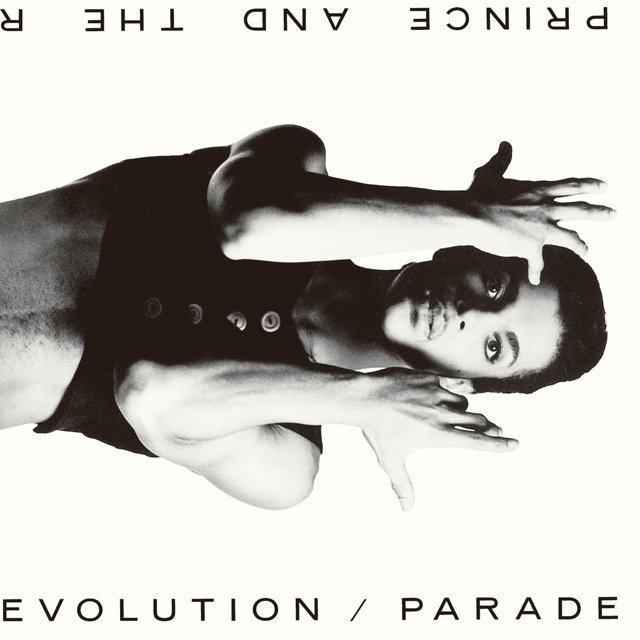

そして『Parade』に至ると、その分岐はさらに明確になる。音数は削がれ、断片的な楽曲が奇妙な配置で並び、軽やかさと陰影が同居する。ここでは大きな物語は後退し、配置そのものが作品の核となる。断片同士の距離、温度差、空白。その配置の精度が、瞬間的なスパークを持続させる。統合された完成ではなく、成立の途上にある緊張が保たれる。『Parade』は、過剰な統合の後に、圧縮された熱がふっと投げられた結晶のように見える。

カニエ・ウェストの制作にも、同様の往復運動が確認できる。マイ・ビューティフル・ダーク・ツイステッド・ファンタジーは、過剰な統合の極点にある。多層的なサンプリング、豪奢な編曲、密度の高い構成。あらゆる素材が重ねられ、巨大な統一体としてまとめ上げられている。ここでは過剰が統合へと向かい、その統合自体が輝きを生む。巨大な皿にすべてを盛り込み、一体化させる力が前面に出る。

しかし『Yeezus』では、その統合が意図的に解体される。音響は荒々しく、構成は極端に簡素で、要素はむき出しのまま配置される。ノイズに近いビート、攻撃的なラップ、空白の多い構造。ここでは素材は溶け合わず、摩擦し続ける。その摩擦がスパークを生む。完成された均質さではなく、成立の瞬間が提示される。『Yeezus』は、統合の極を経た後に投げ出された結晶として、過剰と精度の同時存在を示している。

この往復 ―統合と解体、圧縮と投擲― は、二人の制作に共通する。『Purple Rain』と『Around the World in a Day』が同一の熱から分岐し、『Parade』がその後の結晶として現れたように、『My Beautiful Dark Twisted Fantasy』の統合の後に『Yeezus』が投げ出される。統合の極と、そこから解放された断片的な輝き。この構造は、文化的素材の過剰な共存を肯定する態度として理解できる。異質なものを完全に回収するのではなく、回収しきれない余剰を残したまま配置する。その配置のなかで、冴えが持続する。

この構造は絵画においても確認できる。アルバート・オーレンの画面では、抽象と具象、引用と即興、稚拙さと技巧が同時に存在し、統合されないまま保たれる。画面は完成と未完成の境界にとどまり、要素同士の摩擦が消えないよう維持される。この不均衡が、視覚的なスパークを生む。整えられた均質さではなく、緊張の持続そのものが明晰さを生む。

プリンス、カニエ、そしてオーレンに共通するのは、過剰な素材を抱え込んだまま、なおかつそれを精密に配置し、しかし決定的な統合の一歩手前で作品を留める態度である。完成された統一体に収束させるのではなく、成立しつつある状態そのものを持続させる。そこでは素材は完全に溶け合うことなく、互いの輪郭を残したまま隣接し、摩擦を起こし続ける。重要なのは、その摩擦が偶然の混乱ではなく、きわめて速い判断の連続によって支えられているという点だ。配置は即断的でありながら、無造作ではない。むしろ判断が先に走り、その結果として残った配置が、そのまま作品の構造となる。編集や回収の時間が介入する前に、配置が成立してしまう。そのとき画面や音響には、過剰と精度が同時に刻印される。

このような成立の仕方において、冴えとは完成度の高さではなく、判断の速度がそのまま可視化された状態を指すのかもしれない。統合の極に達したあとで、なお素材が余剰として残り、その余剰が再び投げ出されるとき、作品は奇妙な軽さと緊張を同時に帯びる。重力を失ったようでいて、決して無責任ではない。むしろ過剰な集中の後にしか現れない、独特の放り出し方がそこにはある。統合の熱が圧縮され、結晶化し、その結晶が次の瞬間には手放される。その軌道のなかで、スパークは断続的に生じ続ける。完成という静止点に向かうのではなく、投げられ続ける運動のなかで、作品は常に「いま成立している」状態に留まり続ける。

その意味で、ここで見てきた諸作品は、到達点というより、持続する緊張の場として理解されるべきなのだろう。統合と解体、過剰と削減、集中と投擲。その往復のリズムが止まらないかぎり、スパークは消えない。むしろ均質な完成が訪れた瞬間にこそ、冴えは失われるのかもしれない。だからこそ、これらの作品は完成を拒むようにして成立し続ける。結晶として投げられたものが、次の瞬間にはまた別の配置を呼び込み、摩擦を生み、再び輝く。その持続する運動のなかで、冴えは固定されることなく、何度も発生し続けるのである。

コメント