現象としての絵画――セザンヌの未決定性と量子的魅力

ポール・セザンヌについては、近代絵画の起点としての評価がすでに確立している。古典的構成を継承しつつ、印象派の視覚的感受性を引き寄せ、さらにキュビズムの基礎となる空間分解を可能にした画家――そのような説明は、美術史においてほとんど定型句のように繰り返されてきた。しかし、こうした「既に語り尽くされた」セザンヌ像の奥には、なお現代的な魅力が潜み続けている。それは、絵画を対象表象のメディアとしてではなく、制作のプロセスそのものを現象として立ち上げる力に関わる。セザンヌの画面は、完成物としてそこに在るのではなく、あたかも「いま決まりつつある」状態のまま、揺れ・迷い・逡巡までも含めて観察者の前に現れてくる。

セザンヌの作品を見ると、輪郭線が不安定で、形態の重力が定まらず、奥行きも平面も同時に成立し、視点は一点に収束しない。これは彼が“下手だった”からではなく、むしろ対象に安定した構造を与えようとする行為が常に未完のまま露呈してしまうという、極めて現代的な態度の結果である。彼の言う「自然を円筒と球と円錐で捉える」という有名な言葉も、静物や樹木を幾何学化すること自体が目的だったわけではなく、むしろ対象の中に潜む「支え」の軸を探し続けた痕跡と言える。だがその軸は常に揺れ、位置を変え、統一に向かう前に別の可能性が顔を出してしまう。ゆえにセザンヌの画面は、決まる直前の構造が永続している空間となる。

この“未決定性の空間”は、のちのキュビズムに大きな影響を与えた。キュビストたちは、セザンヌの画面に存在した「複数の視点が同時に漂う状態」を理論化し、空間の分解と再構成を推し進めた。しかし、セザンヌ自身の画面には、キュビズムのような明確な理性の運動よりも、むしろ観察の反復によって形が“生じ続けている”という現象の柔らかさが宿っている。完成に向かうのではなく、常に途中にある絵画。それは、古典主義の安定とも、印象派の光の瞬間性とも、抽象の完全化とも異なる「中間領域の美」であり、セザンヌの不器用さは結果としてこの状態を保存した。

ここで重要なのは、セザンヌにおける「呼び込みの力」である。彼は対象を明確に把握しようとしても、筆致が迷い、色面が揺れ、その揺れがさらに新たな構造の可能性を呼び込んでしまう。これは単にうまく描けなかったとか、構図が定まらかったという話ではない。むしろセザンヌの絵画空間は、観測の行為が形を決定するという、量子論的な特性にきわめて近い。量子世界では、粒子は観測によって初めて位置や状態が確定する。セザンヌの画面におけるリンゴも、テーブルの傾きも、背景の山も、観測行為の反復によって初めて位置を得る。つまり、対象は描かれたからそこにあるのではなく、描こうとした行為が多層的に記録され、そのつど対象が成立し直すのである。

このような「観測が形を生む」構造は、現代アートの感覚と強く共鳴する。生成AI、プロセス・アート、現象学的ドローイング、身体の痕跡を扱うパフォーマンスなど、今日の多くの表現は、作品を「完成物」としてではなく「現象としての生成過程」として捉え直す方向へ向かっている。セザンヌは、20世紀アートの始まりに位置づけられるどころか、むしろ21世紀以降の“プロセス指向の美術”を最も早く体現した存在として再読することができる。彼の絵の魅力が古びないのは、セザンヌが未来の表現形式を無意識のうちに先取りしてしまったからだ。

さらに、セザンヌの画面は常に「多文化的」でもある。もちろん彼は、同時代の画家たちのように外側の文化や情念に寄りかかって世界を拡張したわけではない。しかし、古典的構図、印象派的視覚、抽象的構成、そして個人的な不器用さ――本来なら混ざり合わないはずの要素が、画面上で矛盾したまま共存してしまう。この混成状態は、理念的整合性を目指す近代絵画のどれにも収まらない。カツカレーカルチャリズム的に言えば、セザンヌの絵は「文化の混ぜ合わせ」ではなく、視覚そのものの混成=知覚のカツカレー化が起きているのである。

色面は揺れ、輪郭はずれ、空間は折れ、時間は沈殿する。その状態が「味」として画面に立ち上がる。形式的純度よりも、未完成性・未決定性・余剰性によってむしろ豊かさが生まれる。これは現在の感性――情報過多の世界を生き、複数の視点を同時に抱え、完全な統一を信じない私たちの視覚――と極めて符合する。

結局のところ、セザンヌの現代的魅力とは、対象を描く画家である前に、世界が「どのように立ち上がるか」を探る観測者であった点にある。彼の絵は、ものの姿を示すのではなく、見るという行為そのものを可視化する。完成された形ではなく、成立しつつある形。決まりきった空間ではなく、決まりつつある空間。セザンヌの作品が持つ「呼び込みの力」は、観測されるたびに新たな構造を生む量子的な揺らぎとして、今も画面の内部で働き続けている。 ゆえにセザンヌは語り尽くされてなお古びない。彼自身の手を超えて、絵画=生成としての世界を提示してしまったからである。そしてその未決定性は、文化の混成から幸福を立ち上げるカツカレーカルチャリズムとも響き合い、セザンヌを現代的な“味わい”の源泉として生かし続けている。

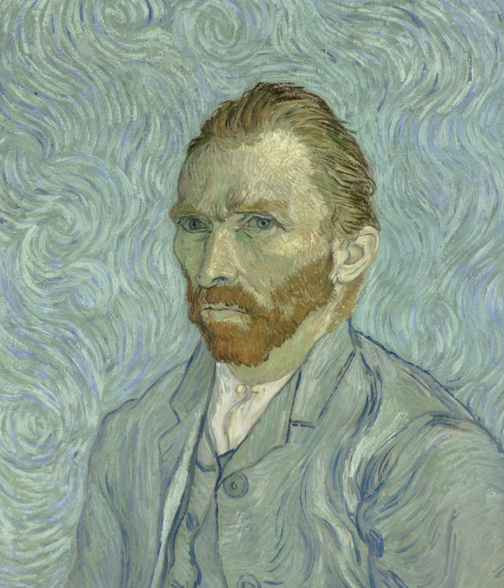

フィンセント・ファン・ゴッホ ― 星々と手紙のスープ

ゴッホの絵を見るとき、私たちは単なる風景や人物画を眺めているわけではない。そこに渦巻く色彩は、夜空の星がスープの中で泡立つかのように画面上で躍動し、ひまわりの花弁は炎のように揺れながらキャンバスの表面を焦がす。彼の絵は「再現」ではなく「発酵」であり、時間と感情が煮詰められた濃厚なスープのようなものである。

しかし、このスープには隠し味がある。それは弟テオに宛てた膨大な書簡である。そこには苦悩、希望、孤独、そして芸術への焦がれるような愛が、断片として刻まれている。もし絵だけを取り出して見れば、私たちは「味の濃い油絵」を眺めるにすぎない。しかし手紙を添えれば、そこに香辛料が加わったカレーのように、香りと奥行きを一気に帯びる。絵とテキスト、そして生の悲劇が混ざり合うことで、ゴッホは単なる画家ではなく、一皿の「物語料理」として私たちの前に立ち現れるのだ。

ゴッホの画業初期、オランダで描かれた《ジャガイモを食べる人々》などの暗い色調の作品には、労働者や農民の生活が写実的に描かれている。ここには社会への視線と同時に、感情の厚みが滲む。1886年にパリに移ると、印象派やポスト印象派との出会いにより、色彩は解放され、画面は光の中で震えるようになった。《アルルの寝室》や《ひまわり》では、色彩が自己主張を始め、形態は感情の器として機能する。カツカレーに例えるなら、暗色の土のスープに原色という香辛料を大胆に振りかけるような構造である。異なる味覚がぶつかり合いながら、驚くべき調和を生む。

晩年の南仏アルルやサン=レミでの作品では、ゴッホの絵画はますます感情の強度を増す。《星月夜》では渦巻く天体がキャンバス上で踊り、彼の内面の激動が画面に焼き付けられる。ここで重要なのは、絵画の暴力的な表現だけでなく、彼の手紙との相互作用である。手紙は視覚的暴力に対する解説ではなく、感情の味付けそのものであり、観る者に複合的な体験をもたらす。カツカレーに例えれば、とんかつ、カレー、白飯が一皿で重なり、個々の味は強烈でありながら、総体として驚くほどの満足感を生む。ゴッホの作品はまさにそのような「過剰さと調和の共存」を体現している。

さらに重要なのは、ゴッホという「キャラクターとしての画家像」である。彼は作品そのものだけで評価されるのではなく、孤独で苦悩する悲劇の主人公として、人格そのものが前景化している。生前ほとんど評価されなかった孤独、精神の揺らぎ、早すぎる死――これらは作品とは別に、ゴッホを伝説的カリスマとして際立たせる要素となった。現代におけるポップカルチャーのスター像や、悲劇的カリスマの原型ともいえる構造である。まるで、ニルヴァーナのカート・コバーン(遡るなら、ジミ・ヘンドリクスやジャニス・ジョプリン、ジム・モリソンでもある)のように、自己表現と孤独、死後の名声が複雑に絡み合い、人格と作品が一体となった「アートキャラクター」として機能するのである。

こうして、ゴッホの絵画は色彩・感情・テキスト・人生・歴史・人格の複合体として私たちに迫る。生前は孤独であったが、死後に手紙と作品が公開されることで、時間差で完成する総体的カツカレーとして立ち上がる。この二重構造――作品の魅力と人格の物語の結合――は、今日のSNS世代のアーティスト像や、作品と人生の物語が一体化する現代のスター像にも直結している。

このカツカレーカルチャリズム的手法は、現代的な意味でも重要である。ポストモダンの芸術とは、作品単体で完結せず、文脈・歴史・受容・人格を巻き込みながら意味を発するものである。振り返れば、ゴッホもまた、絵画、手紙、人生、死後の伝説、そして自身の人格という複数の要素を組み合わせ、総体としての美術体験を提示していたのである。言い換えれば、ゴッホはポストモダン的先駆者であり、作品単体ではなく、「人格も含めて時間差で完成する複合体験」を設計した芸術家であった。 まとめると、ゴッホの芸術は、色彩・感情・テキスト・人生・歴史・人格という異質な要素が一皿に重なり合う、カツカレー的ごった煮である。そしてその過剰な構造こそが、彼を単なる19世紀の画家から、現代的な視点で読み直せる「ポストモダンの始祖的存在」へと押し上げているのである。星々のスープ、手紙の香辛料、歴史の火入れ、そして人格のスパイスがすべて混ざり合うとき、フィンセント・ファン・ゴッホという料理は、時代を超えて私たちの前に立ち現れる。

.jpg)

コメント