北斎の世界鍋 ― 異文化を溶かし、絵画を煮る男

葛飾北斎とは、江戸の町に生まれながら、江戸の枠を軽やかに逸脱し、ついには世界の視覚文化そのものを変形させた存在である。彼の筆致は、カレーの香辛料が特定の国籍をもたず世界中を渡り歩いてきたように、時代も地域も文化も自在に攪拌しながら進む。浮世絵という一見形式の定まった鍋の中に、中国山水の遠近の飛躍、オランダ版画からの光線表現、仏教的宇宙観、江戸庶民のユーモアまでも次々と投入し、それらを「まぜる」だけでなく「煮込む」ことで、もはや元の素材の輪郭すら失わせる新たな“味”へと変容させた。この「煮込み」の力こそ、カツカレーカルチャリズム的想像力の核心である。

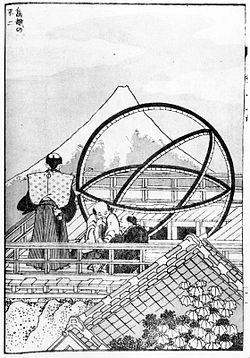

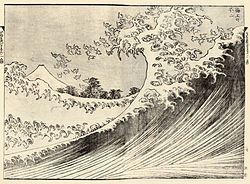

北斎の越境性は、単なる器用さの問題ではない。《富嶽三十六景》における激しい構図の断絶――手前の巨大物体で空間を切断し、遠景の富士を極端な比率で置く手法――は、オランダ風景画の透視図法を吸収しつつ、それを解体し、東アジアの俯瞰構図と結びつけることで生まれた“異種交配”の実験であった。特に《神奈川沖浪裏》の波の運動性は、ヨーロッパの銅版画に見られる細密線からの影響と、中国画の「瀧図法」のリズムを併せ持つ。その渦巻く波形は、単なる観察ではなく、世界を一度飲み込み、自身の内部で変異させ、再び世界へと吐き戻す“発酵工程”としての写実だった。北斎の筆は、世界を消化し、再構築して排泄し直す巨大な消化器官のように働いたのである。

さらに重要なのは、その創造力が江戸という時代の「豊かな停滞」に支えられていた点である。鎖国体制によって外の世界から閉ざされていたにもかかわらず、内部では情報、書物、娯楽が熱を帯びて流通していた。寺子屋の普及は庶民の識字率を世界水準で見ても異常に高め、貸本屋や地本問屋のネットワークは今で言えば出版社・SNSの複合体のように機能した。浮世絵は広告でもあり、ガイドブックでもあり、百科事典でもあった。そのマルチメディア性が、北斎の越境的エネルギーを受け止める“プラットフォーム”となったのである。孤立した天才ではなく、社会全体の温度が高まることで生じた発酵現象が、北斎という器を介して噴出したと言える。

知のアーティストとしての北斎

北斎を単なる“江戸の奇才”として扱うだけでは、彼の今日性に迫ることはできない。むしろ彼は、世界を観察し、要素に分解し、新しい秩序へと再構築する「知のアーティスト」であり、視覚情報を処理するマシーンであった。彼がいまや日本の紙幣の顔となり、世界中の美術館で展示され、欧州のジャポニスムを誘発した文化的磁場の中心として語られるのは、彼の作品が時代や地域を超えた“再生産性”を備えているからだ。

自然現象への解析的な眼差しは彼の本質である。鳥の羽ばたき、波の屈曲、雲の層、樹木の質感――それらを反復的にスケッチし、変異と増殖を繰り返し、最終的に精密かつ誇張された「自然のアルゴリズム」を組み上げていく。現代で言えば、データセットを構築し、特徴量を抽出し、最適化されたモデルへと変換していくプロセスに近い。北斎は、筆一本でAI的思考を実践していたのである。

象徴的なのが《富嶽三十六景》に採用された「ベロ藍(プルシャンブルー)」だ。ヨーロッパで発明された化学顔料は、長崎から蘭学者を経て江戸へ伝わり、北斎の手に渡った。耐光性が高く、深い青のグラデーションが可能なこの顔料によって、彼は日本的静謐と西洋的空間感覚を一つの画面に煮込み、新しい視覚のスープを生み出した。この混合技法は、後世のモネやゴッホに直撃し、19世紀欧州でジャポニスムの旋風を巻き起こす遠因ともなる。

線の発明とリミックス的創造

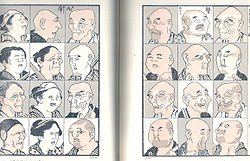

北斎の特異性は、主題よりもむしろ「線」にある。《北斎漫画》は3700以上のモチーフを収めた視覚百科であり、人体の動き、動物の姿態、波、雲、建築、道具など、あらゆる現象の“線としての肖像”が収集されている。ここで描かれた運動の軌跡や集中線、速度線は、のちの漫画・アニメが標準語として採用する視覚言語の原型となった。手塚治虫、鳥山明、そして世界の漫画家たちが用いる「動きの線」は、北斎の発明の延長線上にある。

その線は制御を超えた余剰を含み、描くというより「噴き上がる」ようだ。波の稜線は山脈と呼応し、人の動線は風景に溶け込み、自然と人工、静止と運動が渦を巻きながら新しい秩序を形成する。その時間的リズムは、後のアニメーションが獲得する「動き出す絵」の感覚を先取りしている。北斎の世界は、見られる対象ではなく、動的に生成しつづけるプロセスそのものなのだ。

自己変容する存在

北斎の生涯には、約90回の引っ越しと30以上の画号変更という異常な変容の軌跡がある。「春朗」「宗理」「戴斗」「為一」「画狂老人卍」――それらはアイデンティティの表明ではなく、創造の皮膜であり、脱皮の痕跡である。画号の変更は、師匠からの独立、パトロンの変化、版元との契約、さらには新しい作風の実験など、社会構造と創造行為の両面にまたがる戦略でもあった。北斎にとって名前とは固定ではなく流動であり、それを変えることは、世界の再解釈と自身の再発酵を意味していた。まさにカツカレーカルチャリズム的な「リミックスの人生」である。

AI時代の祖型としての北斎

北斎を今日的に読むなら、彼をAIアートやデジタル・ヴィジョンの祖型として再評価することができる。膨大なスケッチ群はデータベースであり、モチーフの反復は機械学習における最適化のプロセスに等しい。波、風、雲、鳥、人体、富士山――それぞれのテーマが系列として反復され、微妙な“変異”を重ねる中で、北斎は自然界の構造を抽象化し、パターンを抽出していった。これはGANの生成モデルの思考に近い。彼の作画は“世界を学習するアルゴリズム”であり、筆はその出力装置であった。

北斎が筆で行ったことを、現代はデータで行っている。彼は「純粋日本」などという狭い概念に住んだことは一度もなく、常に混ぜ、変わり、取り込み、排泄する循環の中で生きた。世界を食べ、己の中で煮込み、再び世界へ吐き出す――その動的プロセスこそ、AI時代が求める創造の原理そのものである。

文化を食べるということ

カツカレーが異文化の混合物でありながら日本の国民食となったように、北斎の絵は異文化を自身の身体で消化し、絵画という形式で世界へ返した“文化の循環器”である。私たちが今日、彼の作品を前に感じるのは、郷愁ではなく、なお煮え続ける熱の気配だ。北斎の絵は静止画ではない。常に再発酵しつづける文化的エンジンであり、世界を食べて生き続ける巨大な生命体である。

コメント