アンドレ・マッソン ― 無意識と偶然性が煮込まれる画面

アンドレ・マッソンは、20世紀のフランス美術において、シュルレアリスム運動に深く関わりながらも、個人的体験や心理的深層を独自に抽出し、偶然性と無意識の表現に挑んだ画家である。彼の生涯と作風を辿ると、無意識描画の手法がポロックのドリッピングなど、後世の抽象表現主義に通じる先駆的な意味を持つことが見えてくる。

1896年、パリ近郊のバルビゾンに生まれたマッソンは、若い頃から絵画に親しみ、ピカソやマティスに触発されながら独自の感性を育んだ。しかしその青春期は、第一次世界大戦という深刻な現実によって断ち切られる。1916年に徴兵され前線に立った経験は、後の彼の作品に強烈な心理的痕跡を残すことになる。戦場で目の当たりにした破壊や暴力は、言葉や論理では消化できないものとして、彼の無意識の奥底に刻まれたのである。

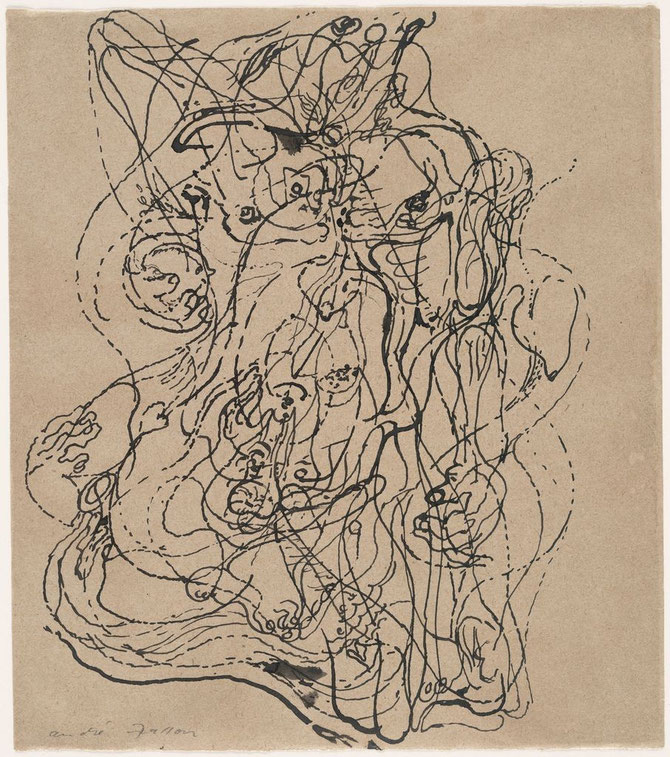

1920年代、戦争の傷を抱えたマッソンはパリでシュルレアリスム運動に接近する。アンドレ・ブルトンとの出会いは重要な転機となった。ブルトンは無意識の自由な表現を理論的に説き、マッソンに自動筆記の手法を紹介したとされる。伝説的なエピソードとして、ブルトンがマッソンに「手を動かすままに描きなさい。理性を解放するのだ」と言ったことが知られている。この言葉は、マッソンが無意識描画に没入するきっかけとなった。彼は以後、理性や意図に縛られない線描、砂絵(砂を撒いた上に絵具を重ねる技法)などを用い、偶然性と無意識を画面に解き放つ表現を追求した。

マッソンの自動筆記は、単なる抽象線描ではない。そこには、第一次世界大戦の体験や心理的衝撃が潜在的に染み込んでおり、描画の偶然的形態に戦争のイメージや破壊的モチーフが浮かび上がることがある。これは意識的に戦争を描くのではなく、無意識に刻まれたトラウマが描画を通して自然に外化する過程である。この点で、マッソンの創作は現代でいうPTSDや表現療法に近い効果を持つ。つまり、本人は治療を意図していなくとも、描くことそのものが心理的浄化やカタルシスとして機能していたのである。

さらに、マッソンの偶然性へのこだわりや無意識表現は、後のジャクソン・ポロックのドリッピングやアクション・ペインティングに直結する。ポロックの手法も、身体全体を使った没入状態での偶発的表現であり、無意識や心理的衝動を視覚化する点でマッソンの自動筆記と共通する。違いは、マッソンが手や筆の運動中心に心理的偶然性を探求したのに対し、ポロックは身体全体と空間を巻き込む大規模な行為として無意識表現を拡張したことである。

ここで、カツカレーカルチャリズム的視点を導入すると、マッソンの作品はさらに面白く読める。戦争体験という個人的素材、シュルレアリスム理論やブルトンとの関わりという文化的背景、自動筆記や砂絵という技法的偶然性――これら異質な要素が画面上で煮込まれ、独自の文化的味わいを生む。言い換えれば、マッソンは意図的に戦争や心理療法をテーマにしていたわけではないが、個人的体験と技法、偶然性を「煮込む」ことで、カツカレーカルチャリズム的に読み解ける豊かなテクスチャーが自然に生成されたのである。

1930年代後半の「戦争のシリーズ」では、この傾向が顕著である。戦争や破壊の象徴が、偶然性を孕んだ線や形の中に浮かび上がり、観る者に不穏な感覚を与える。砂絵や自動筆記の抽象的形態は、無意識の痕跡であり、同時に文化的・歴史的素材の煮込みでもある。戦争体験が個人的心理から自然に外化され、偶然性と混ざり合うことで、画面は個人的表現でありながら、同時に社会的・歴史的記憶とも接続する。

第二次世界大戦中、マッソンはアメリカに避難し、ニューヨークでも創作を続けた。この時期には、抽象表現主義との接点が生まれ、偶然性と身体的没入の表現はさらに拡張された。戦後フランスに戻ると、晩年まで自動筆記や抽象的偶発性の探求を続け、無意識表現と偶然性の煮込みは彼の生涯を通じて一貫したテーマとなった。

結局のところ、マッソンの作品は、シュルレアリスムとの関わり、戦争体験という心理的素材、偶然性と没入状態の手法――これらが複雑に混ざり合った結果として生まれたものである。カツカレーカルチャリズム的には、個人的・社会的・技法的要素が「自然に煮込まれた」文化的表現として位置づけられる。無意識の表出を通して心理的浄化を行い、偶然性を受け入れながら新しい文化的味わいを生む――この構造は、マッソンの創作の面白さであり、後世の抽象表現主義や現代美術への架け橋とも言えるだろう。

コメント