岡鹿之助 ― 煮込みの深みと職人気質が生むカツカレー的絵画

岡鹿之助の絵画は、華やかな色彩と形態の遊び心を備えながら、全体として安心感を与える。カツカレーカルチャリズム的に言えば、岡の作品は「異質な要素が混ざりながらも、一皿としてまとまり美味しいカツカレー」のような味わいを持っている。画面に向き合うとまず目に飛び込むのは、鮮烈でありながら柔らかく調和した色彩の層だ。果物や花、風景といった日常的モチーフは、単なる写実ではなく、色面や光の微妙な変化を通して再構築され、まるで一つのリズムを奏でるように配置されている。その計算されたリズム感は、スーラ的な光と色彩の分解感を想起させるが、岡の場合はより装飾的で官能的な柔らかさが加わる。

この色彩や形態の重なりには、「煮込み」の感覚がある。各色面、光の層、形態のリズムは一度に完成するのではなく、じっくりと重ねられ、時間をかけて味を染み込ませたかのように仕上げられている。たとえば、岡が描いた静物画では、一見単純な果物の並びに見えるが、よく見ると光の当たり方や色の微妙な差異が積み重なり、画面全体に立体感と深みを生んでいる。この丁寧な作り込みは、現代のゲームグラフィックやデジタル絵画にも通じる。複数のレイヤーを重ね、質感と奥行きを段階的に作り込む手法は、まさに岡の「手描きのデジタル的煮込み」にも共通している。

岡の画面のもう一つの魅力は、根底にある真面目さである。色彩や形態に自由な遊びがあっても、構図は精密に計算され、光の効果やリズムは慎重に整えられている。異質な要素や装飾的抽象が混ざり込んでも、決して画面が破綻しない。この「根っこの真面目感」は、日本の職人気質と通じる。職人が素材を一つずつ吟味し、時間をかけて煮込み料理の味を深めるように、岡も色彩や形態を重ね、画面を丁寧に煮込む。結果として、観る者は遊び心や官能性を安心して味わうことができる。戦前の洋画展覧会で岡の作品が展示されると、若い画学生たちがその緻密な色彩の層と光の計算に感嘆し、スケッチ帳に模写を重ねる姿がよく見られたというエピソードも残る。

岡の画面は、具象と抽象の共存という点でも現代的である。日常的モチーフを基盤にしつつ、形態や色彩を抽象化し、装飾的リズムを導入することで、日常が非日常的に変換される。この「日常素材の異質文脈化」は、現代のポップカルチャーやデジタルアート、コラージュ表現などにも通じる手法である。具象を基盤に、異質な遊びを導入する手法は、現代における「視覚体験の多層化」とも言える。

カツカレー的に見れば、岡鹿之助の絵画は「具材の味がしっかりありつつ、ソースやスパイスが全体をまとめる煮込みカレー」である。スパイスとしての装飾的抽象、ソースとしての光と色彩、素材としての具象モチーフ。それらが時間をかけて煮込まれることで、異質が混ざり合いながらも全体として調和が成立する。安心感と遊び心のバランスは、岡ならではの味わいであり、戦前戦後の日本洋画の中でも独自の位置を占める。

さらに、この煮込み感は現代性とも接続する。色彩や光、形態のレイヤー構造を重ね、質感や奥行きを緻密に作り込む現代のデジタルアートの原理を、岡は手描きで実現しているのである。つまり、岡の煮込み的手法は戦前の美術技法にとどまらず、現代の視覚体験や作り込み文化にも通じる普遍的な感覚である。

まとめると、岡鹿之助の絵画は、カツカレー的異質混入感・煮込み感・職人気質・真面目さのすべてを兼ね備え、観る者に「安心して楽しめる異質な味わい」を提供する。色彩の層、形態のリズム、光の計算された効果が絶妙に調和し、具象と抽象が共存する画面は、まさに一皿のカツカレーのように、時間をかけた味わい深さと視覚的満足をもたらすのである。岡鹿之助は、戦前戦後の日本洋画、そして現代にも通じる「丁寧に作り込まれた味わい」の象徴であり、その煮込み感こそが、彼の作品の最大の魅力である。

須田国太郎 ― 闇の中の混成と沈黙のカツカレー

須田国太郎は、近代日本洋画の中で、異なる文化や技法を一皿に煮込み、新たな味わいを生み出す画家として特異な存在である。京都で日本の伝統美術に親しみつつ、京都帝国大学で美学・美術史を学んだ須田は、国内の古典的美意識に根ざしながらも、留学を経て西洋油彩や明暗表現を吸収する。こうした東西折衷は、カツカレーカルチャリズム的には「異なる素材を混ぜ合わせ、一体感を持つ料理」に相当する。須田の画面には、純日本的な繊細さと西洋的立体感が共存し、どちらか一方だけでは味わえない独特の表情を作り出している。

しかし須田の魅力は、単なる文化融合の結果にとどまらない。彼の作品には、光の中に沈むような暗さ、絵具の底に溜まったようなアクの気配がある。それは、戦争や時代の影を映すだけでなく、存在そのものの重みや沈黙を凝視した結果としての暗さである。彼の経歴は華々しい――独立美術協会の創設、大学教育、ビエンナーレ出品といった正統な道を歩んでいる。それにもかかわらず、作品には常に不穏な静けさが漂う。この落差こそ、須田の「引き裂かれた自己」が最もよく現れる領域だ。成功と孤独、秩序と虚無が同居する画面は、制度に守られた画家でありながら、制度の外に立ち続けようとする彼の矛盾した姿勢を物語る。

_1943.jpg)

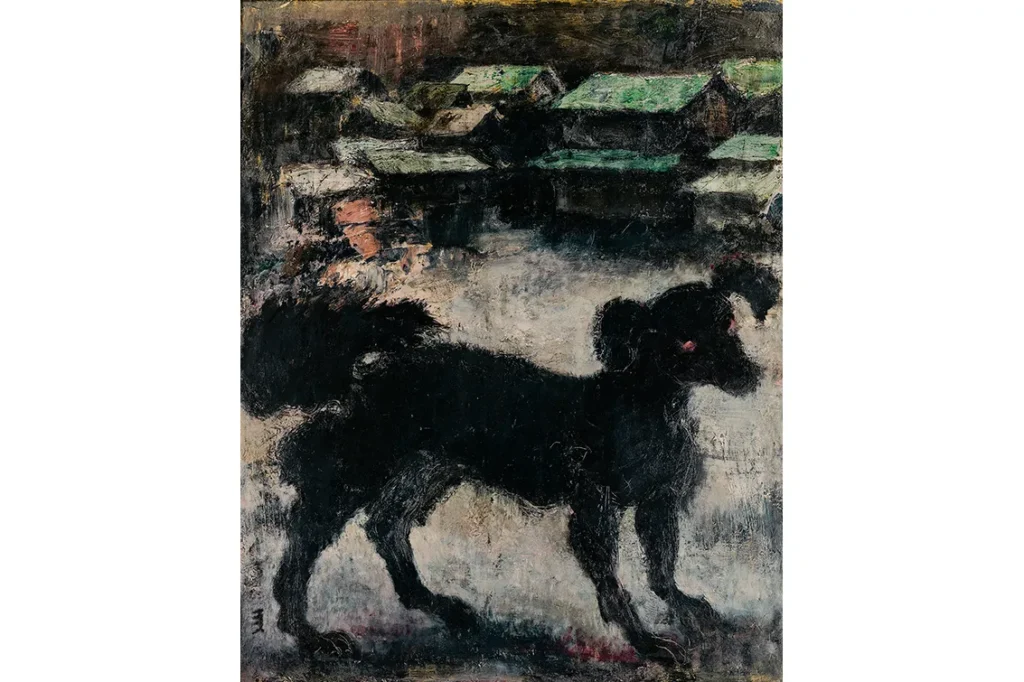

彼の作品には、犬や鵜、神社、風景といった日常のモチーフが頻出する。しかし須田はそれを単なる写実で終わらせず、光と影、幻想的な色彩で画面を包み込む。こうして平凡な日常は非日常的な世界に変容し、観る者は現実と幻想の境界を漂う体験を味わうことになる。これは、親しみやすい具材に複雑なスパイスを加えたカツカレーのように、画面の中で日常と非日常が煮込まれ、濃厚な味わいを生むプロセスに似ている。

須田の「暗さ」は、単なる陰影ではなく、対象が発する沈黙の音のようなものだ。物の表面を描くのではなく、その背後にある「物の存在そのもの」を描こうとする。その実存的な凝視が、作品に独特の緊張と静けさを与えている。虚無や喪失を嘆くのではなく、それを見つめ続ける覚悟こそが須田の芸術であり、そこに彼の闇の美学が宿る。

彼はまた、独立美術協会の創設メンバーとして、個人表現と社会的文脈の交差点に立った。西洋技法の導入や実験的表現の推奨を通じて、日本の洋画界に新しい潮流を作り出し、画面に個人の美意識だけでなく時代の香りをも漂わせた。この「個人×社会」の二層構造は、カツカレーの中で異なる食材が溶け合いつつ、それぞれの味を保つ構造に通じる。

晩年に至る須田の作品は、東西技法の折衷がさらに熟成され、静謐でありながら幻想的な空間を描き出す。日本的な余白と西洋的遠近法が同居し、日常的モチーフが詩情豊かな異世界に変わる。観る者は、目の前に広がる静かな画面の奥に、多文化・多技法・多時間の重層とともに、沈黙の深層に沈む「人間存在の影」を感じ取る。

須田国太郎の画業は、単なる洋画家の技巧や主題の成果を超えて、異文化・異技法・時代感覚、そして存在の闇と静けさを画面に煮込み、個人の美意識を溶かし合わせた「画面料理」として成立する。東洋と西洋、現実と幻想、成功と虚無――相反する要素がカツカレーのように共存しながら、近代日本洋画に独自の濃厚な味わいをもたらし、観る者に「沈黙を味わう美術体験」を提供しているのである。

キュレトリアル・スタディズ14:須田国太郎 写実と真理の思索|京都国立近代美術館 | The National Museum of Modern Art, Kyoto

生誕130年 没後60年を越えて「須田国太郎の芸術―三つのまなざし―」展 | 西宮市大谷記念美術館 | 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ

コメント