マルク・シャガール ― 浮遊する記憶と混成の美学

マルク・シャガールの絵画を「カツカレーカルチャリズム」の観点から見ると、その詩的幻想は単なる個人の夢想ではない。生まれ故郷ヴィテブスクのユダヤ文化、ロシア正教の図像、東欧民俗のイメージが折り重なり、そこに作家自身の宗教的アイデンティティと亡命者としての記憶が複雑に関与している。シャガールの絵画世界は、最初から純粋な単一文化に属していない。飛翔する恋人、逆さの牛、青い花嫁といったモチーフは、神話・信仰・民話・日常がゆるやかに融け合う、重層的な世界を形づくっている。

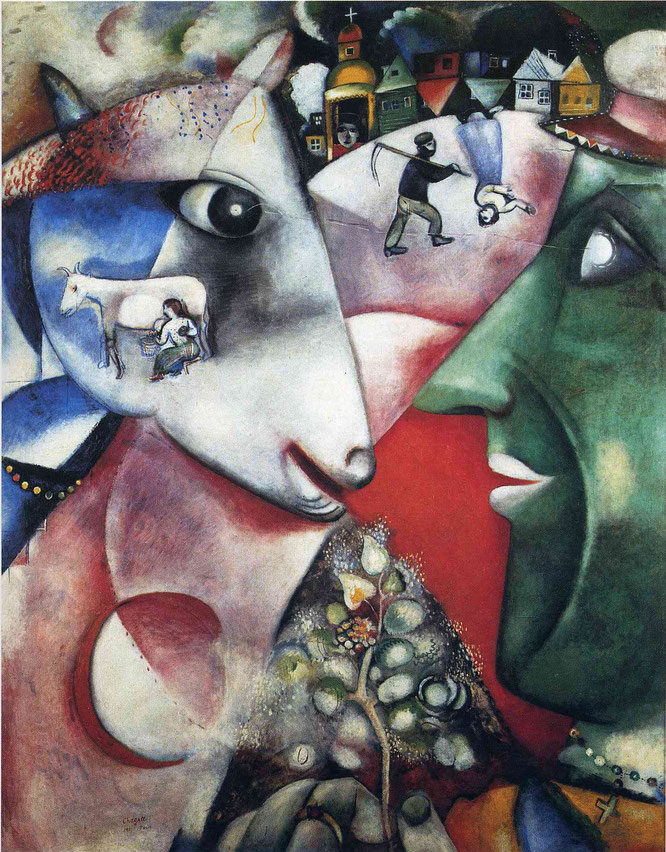

この混成性は、カツカレー的な「多文化性」と「境界横断性」を象徴する。宗教画の荘厳さ、民芸の素朴さ、モダニズムの構成感覚、ロマン主義的情念――異なる文法が同じ画面内部で対立せず共存している。シャガールにおいて“聖”と“俗”は相殺し合う概念ではなく、祝祭的な重層構造として混ざり合う。たとえば《私は村にいる》や《青い恋人たち》では、天上のような青の広がりが信仰の象徴であると同時に、愛や郷愁の情感として響く。色彩が放つ透明な発光は、理性や批評を超えた感覚的幸福を呼び起こし、シャガールの筆致を支える味覚的な基盤となっている。

シャガールの絵を特徴づけるのは、意味の余剰である。物語が提示されているようで、どこか定まりきらない。空間の秩序はゆるみ、時間は伸縮し、重力までもが失効する。こうした“もうひとつの現実”が余剰として漂うことで、見る者に自由な解釈の余地が与えられ、絵画体験は豊かになる。シャガールは意味を統合するのではなく、融け合ったままの幸福な混沌として世界を提示し、その混沌こそが「生きることの美味しさ」を回復すると考えたかのようである。

シャガールの浮遊性は、単なる超自然的幻想ではない。空へしなる姿勢、風に解ける輪郭、色彩が対象からふわりと離れて“絵の具そのもの”として揺らぐ瞬間には、論理の不在がそのまま魅力となるような特有の軽さがある。この軽さは、後の少女漫画が持つひらひらとした空間性にも通じる。人物や情念の輪郭が空気にほどけていくような造形感覚は、シャガール独自の“非−構築性”として捉えることができる。

パリはこの感性に決定的な刺激を与えた。20代で渡ったパリは、彼にとって第二の母胎のような場所だった。モンパルナスの多国籍コミュニティ、フォーヴィスムの色彩の解放、キュビスムの構成的世界観――そのすべてがシャガールの基層に新たな混成をもたらす。異文化が雑然と混じり合うパリの空気は、彼の画面の「軽さ」と「漂う感覚」をさらに推し広げた。パリの光を浴びることで、ヴィテブスクの記憶は次第に空間全体を包む霧のような層へと変わり、絵画の内部に滲み出してくる。

第二次世界大戦による亡命は、彼の世界を一層複雑にした。ナチスの迫害から逃れるためアメリカへ渡った時期、シャガールは夜景や暗い色調を描きながらも、そこに必ず“もうひとつの光”を差し込んだ。失われた土地への郷愁と未来への不安が画面に影を落とすが、その影すらも青や赤の透明な層に取り込まれ、再び祝祭的な輝きへと変換されていく。この変換のプロセスは、亡命者としての悲しみを否定するのではなく、それを光の中に溶かし込むかのような造形的統合である。

舞台芸術との関わりも重要である。ロシア・フランス・アメリカの舞台で制作したバレエやオペラの舞台装置は、大画面における“浮遊する構図”をさらに拡張した。舞台上では人物や動物が重力を越え、巨大な色面が踊る。その視覚的躍動は、シャガール絵画の空間感覚を逆に拡張し、絵画と舞台が互いを映し合う「相互増幅」を成した。青森県美術館が所蔵するバレエ《アレコ》の大舞台幕はその象徴的な成果であり、巨大な青の波動の中で人物や動物が漂うその空間は、彼の浮遊性のスケールを体感的に示している。

これらすべてを踏まえると、シャガールの絵画とは、悲哀と希望、宗教と世俗、記憶と幻想、絵画と舞台――異なる層が響き合う「精神のカツカレー」である。文化や感情の層が混ざり合い、それぞれが他を否定せずに共鳴することで、新たな普遍性が生まれる。そこにあるのは理屈ではなく味覚としての幸福、見ること=生きることへの静かな信頼である。シャガールは文化の境界を軽やかに越えながら、芸術がまだ「美味しく」あり得ることを示した最後のロマン派であり、同時に最初のポストモダン的画家でもあった。

コメント