吉田博 ― 静謐なる自然とカツカレー的重層感

吉田博の作品を目にしたとき、多くの人はまずその静謐な自然描写に心を奪われるだろう。精緻な木版画の線、繊細なグラデーション、そして大気や光の表現は、まるで日本の四季そのものを手に取り、紙の上にそっと閉じ込めたかのようだ。しかし、そこにあるのは単なる自然の再現ではない。吉田の風景には、視覚の快楽を超えた心理的な深み、そして文化的記憶の層が潜んでいる。それは、ひとつの景色を通して、複数の感性がいっぺんに立ち上がるような、静かだが濃密な多層空間である。

吉田の木版画は、伝統的な技法を踏まえながらも西洋の遠近法や光学的描写を取り込み、和の表現と洋の理論が同時に存在する複合体となっている。まさに、カツカレーの皿に、カツもカレーも福神漬けも同居するような体験だ。異なる文化的要素が混ざり合うことで、一見単純に見える風景にも多層的な味わいが生まれ、鑑賞者はその都度、異なる“文化的舌触り”を味わうことになる。

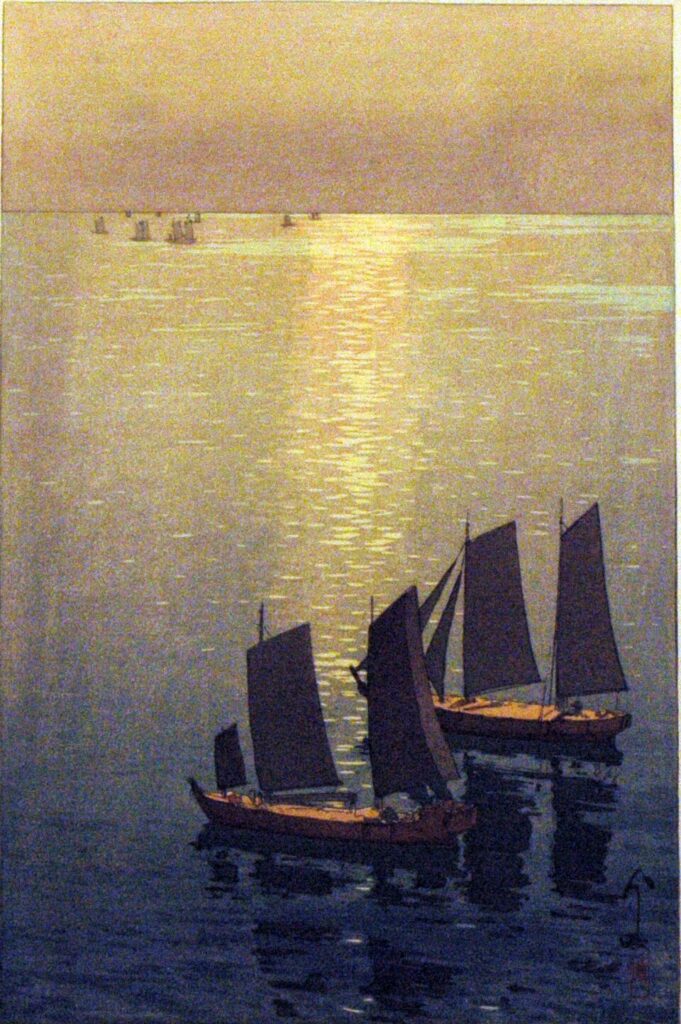

特に注目すべきは、彼の色彩感覚の“現代性”である。瀬戸内海の帆船シリーズに顕著なように、時間帯による光の違いが、まるで色調補正プリセット(LUT)の比較のように配置されている。朝の青、夕暮れの橙、霧の乳白、日中の硬質な明度。それらは単に写生的に捉えられたものではなく、光の温度、湿度、空気中の粒子による減衰といった“光の位相”を抽出し、色空間として再設計されたものだ。吉田は風景を「写す」のではなく、自然がもつ視覚情報のパラメータを“調整する”ように描く。その態度は、まさに現代の写真家やデジタルアーティストが行う色空間操作に近い。

木版画の多版摺りというメディウム自体も、レイヤーを重ねて透明度や階調を制御するデジタル画像編集の感覚に驚くほど接続している。版ごとに色を決め、摺りの力加減でグラデーションをつくり、重ね順で空気感を変える。これは、今日のレタッチソフトにおける“レイヤー管理”“ブレンドモード”“トーンカーブ”に極めて近い操作であり、吉田博はそれを当たり前のように使いこなし、光の呼吸そのものを紙上に構築したのである。

また彼の視覚意識は、モネの《積み藁》や《ルーアン大聖堂》にも類似する。モネが光の瞬間的変化を“視覚の生成そのもの”として扱ったのに対し、吉田は光の相転移を“自然のアルゴリズム”として体系化した。これは、自然を観察しながらも、そこに働くルールを抽出し、複数の作品に統一的に適用するという、きわめて現代的な「関数化された視覚」である。言い換えれば、吉田は自然の“気配”を数学のように扱っているのだ。

この色空間的・構造的思考は、吉田の構図にも反映されている。視点の高さ、奥行きの抜け、光の差す角度、画面に漂う湿度。それらは、今日のドローン撮影や広角レンズによる映像美に驚くほど近く、風景を「描く」ことが「撮る」ことに接近しはじめる時代を予告している。静けさの奥に潜むこのフォトジェニックな視覚設計は、吉田が明らかに“時代を越えて現代と接続可能な視覚言語”を持っていたことの証である。

さらに、彼の作品は大衆性と芸術性の間で絶妙なバランスを保つ。木版という複製技法による親しみやすさと、極度に洗練された技術、そして波打ち際や山岳など、誰の心にも響く風景とが重なり合う。これは“日常の料理でありながら、特別な日の一皿にもなる”カツカレーの構造に極めて近い。吉田博の版画は、芸術と生活のあわいに架かる橋として、今日の視覚文化にも有効なモデルを提示している。 以上のように、吉田博の作品は、伝統とモダン、アナログとデジタル、自然観察と色空間操作、静けさと映え――それらが一枚の画面の中で複合的に折り重なる“カツカレー的重層空間”として捉え直すことができる。視覚情報が指数関数的に増殖し、私たちの感覚が日々ノイズにさらされる現代において、吉田博の風景はむしろ新しく、むしろ現代的である。光と色を通して世界を再調律し、観る者の感覚を静かにチューニングし直す装置として──吉田の作品は、今まさに再読されるべき価値を持っているのである。

吉田博:過去與現在的風景 – MOA美術館 | MOA美術館

コメント