パウル・クレー ― 記号と色彩の多層煮込み、宇宙のリズムを可視化するカツカレー的絵画

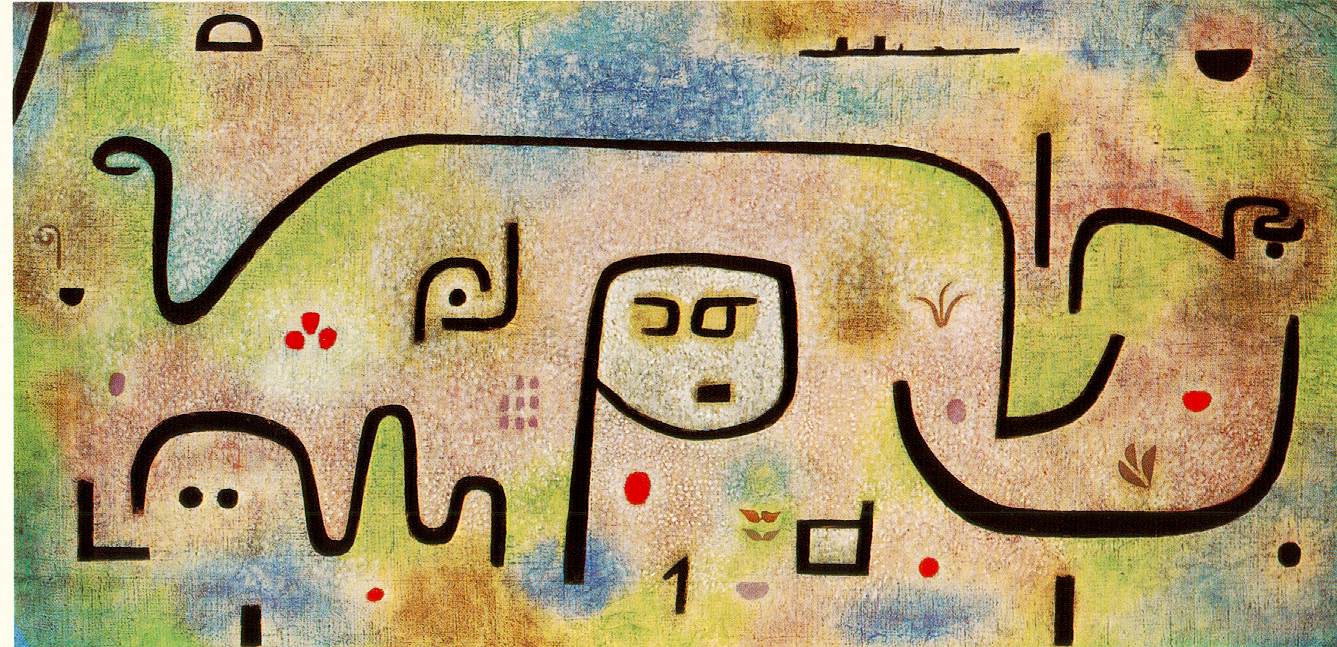

パウル・クレーの絵画を前にすると、そこにはまるで小宇宙そのものがこちらに呼吸を送ってくるかのような領域が立ち上がる。線、点、色面、記号、寓話的なモチーフが、微細なドットや震えるようなストロークの群れとして画面に散りばめられ、それぞれが独自の生命活動を行いながら、全体としては一枚の世界の“脈動”を形作っている。その細部の集積は、現代のデジタルツールにおけるレイヤー構造やブラシワークの重なりに驚くほど似ており、描く・消す・透過させる・再配置するという動的な生成過程をそのまま視覚化しているようにも見える。クレーの絵画とは、まさに“内側から世界が生成され続けるアルゴリズム”の可視化であり、静物や風景の再現といった古典的課題とはまったく異なる次元に成立している。

こうした生成の構造には、彼が幼少期から習熟してきた音楽――とりわけヴァイオリンによる身体的なリズム感覚――が深く関わっている。クレーは本来、音楽家としての道を選んでいても不思議ではないほどの演奏技術を持っており、その「身体に宿った音楽性」がそのまま造形思考の基盤になっているといえる。彼の線が“歌う”ように見えるのは比喩ではない。線の長さ、強弱、反復、休止はすべて音楽の構造――旋律、拍、テンポ、即興――に対応している。クレーにとって描くとは、思考してから線を引く行為ではなく、線が進むその瞬間に思考が生まれる即興演奏のような行為だった。だからこそ、表現主義・キュビズム・未来派といった20世紀初頭の大きな潮流に触れながらも、どの運動にも完全に染まることはなかった。それらは彼にとって“引用可能な調性”であっても、“帰属すべき体系”ではなかったからだ。

クレーの創作は徹底して多文化的で、多層的で、そして個人的である。

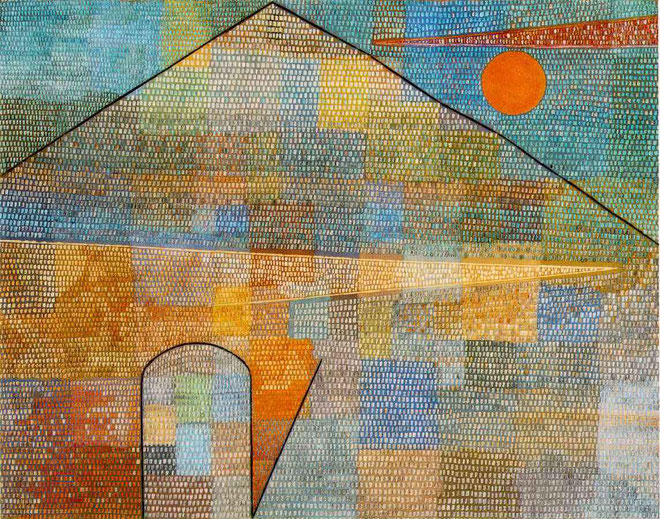

チュニジアでの光の体験はその典型だ。地中海の太陽の強烈な照度が、色彩を平面化しつつも震えるように際立たせること―その光学的体験は彼の色彩思想を根底から変えてしまった。抽象と具象の境界をふわりと揺れ動かすあの独特の色調は、旅での光の“物質的な魔力”に触れた後に生まれたものだった。また、彼は子どもの絵から形態の自由さを学び、世界を「描かれるべき対象」としてではなく、「生成される体験」として見る視点を獲得した。音楽家、旅行者、観察者、哲学者としてのクレーが一枚の画面に同時に存在し、それらが互いに混ざり合っている。線の遊戯はイメージが生まれては消える痕跡であり、色の層は濃度の揺らぎや感情の澱を蓄え、短い線や点の反復は“世界が成長する速度”のような感覚を生む。

だが、クレーの本質は形式操作や異文化的影響の集合にあるのではない。

むしろ、内的必然――自分の内部の声、直観、精神の波動としか呼びようのないものに従う態度そのものが、彼の作品の原理である。バウハウスで教鞭をとった際、クレーは「理論化」や「体系化」を求められたが、彼自身はそれをほとんど望んでいなかった。残された膨大な講義ノートやダイアグラムは、外に向けた体系ではなく、“自分の内部で起こっている生成をメモ書きしたもの”にすぎない。彼は理論家になろうとしたのではなく、自分の内部の世界の動きを翻訳しようとしただけだった。その意味で、彼はカンディンスキーとは正反対のタイプの思想家である。

さらに重要なのは、クレーが 自分自身を「作品生成の装置」へと育てていったことだ。彼は日記やスケッチ、図案を大量に残しているが、それは単なる記録ではなく、内部のわずかな揺らぎを捕まえ、思考を外化し、それをまた内側へ戻していく循環の仕組みとして機能していた。

スケッチする

→ 思考がそこに宿る

→ それを絵の中で展開する

→ 新しい線が新たな思考を呼ぶ

→ それを再び日記へ記す

という 自己循環の回路 が、彼の創造力を持続させた。

クレーとは、肉体・精神・紙・線のすべてが結合して成立する「小さな宇宙生成マシン」だったとも言える。

この循環性は、彼の孤独で繊細な気質と深く結びついている。クレーは外に爆発するエネルギーよりも、内に沈潜するエネルギーの持ち主だった。社会、政治、戦争といった大きな外界の出来事を前にして、自分の内部に潜り込み、そこで世界を再構築するしかなかった――そんな必然もあっただろう。ナチスから「退廃芸術家」として迫害され、病によって身体が思うように動かなくなった晩年においても、クレーは沈潜のなかから線の震えを呼び起こし続けた。その姿勢は、のちの「引きこもり文化」やポストモダン的感性――自我の分裂や多層性、外界よりも内界の生成を重んじる精神――を先取りしているともいえる。

クレーの線が呼吸し、色彩が波動するのは、彼が“宇宙と自分の波長を合わせる”かのように制作していたからだ。描くとは呼吸であり、調律であり、宇宙的リズムとの共鳴だった。形を描くとは存在の波を感じ取ることで、色を置くとは感情の振動を整えること。彼の制作行為は、芸術というより儀式、あるいは瞑想やヨガの呼吸法に近い。だからこそ、クレーの作品の前では鑑賞者の呼吸が自然に整い、心のテンポが宇宙的リズムに巻き込まれていく。視覚版のマントラ(真言)のように、複雑な心を沈め、静かに整える作用をもつのだ。

カツカレーカルチャリズムの観点から言えば、クレーの画面は多層カレーの皿に近い。濃厚なルー、主張するカツ、白米、スパイス、付け合わせ――異質なパーツが衝突しながらひとつの風景をつくり出す構造は、クレーの線・記号・色彩・形態が同じ皿の上でせめぎ合う様子と同型である。彼の画面は意図と偶然が同居し、遊び心と静けさが重なり、混ぜ合わせた瞬間に立ち上る湯気のように“生命の呼吸”が可視化される。

抽象と具象の境界を自在に行き来する能力も特筆すべきだ。あるモチーフは一瞬だけ具象的に立ち上がったかと思えば、次の瞬間には記号化し、線のリズムへと吸収されていく。これはデジタルのレイヤー編集に近い操作感で、描く→消す→重ねる→調整するというプロセスを20世紀初頭にすでに先取りしていたといえる。色彩も単なる視覚的快楽ではなく、内面のリズムや情動のグラデーションを可視化する役目を持ち、それゆえに鑑賞者に“味わいの余白”を残す。

こうして見ていくと、クレーの今日性は技法の先見性だけにあるのではない。むしろ、人間存在の「波動」や「振動」を取り戻す感性そのものにこそ価値がある。情報過多で精神が常に分断されがちな現代において、クレーの作品は“静かなインターフェイス”として機能する。心の振動を取り戻し、内部の声を聞き直すための、もう一枚の精神的カツカレーである。

異質なものを重ね、衝突させ、調和へ導く。

内的必然に従い、世界の波動を視覚化する。

孤独の洞窟で宇宙の光を拾い集める。

パウル・クレーは、遊び心と瞑想性、多文化性と宇宙的リズムを一皿に煮込み、見る者を穏やかな共鳴へと誘う――まさにカツカレーカルチャリズム的芸術家なのである。

コメント