ジョージ・コンド ─ 遅さを生きる絵画、カツカレー的現在

既視感としての入口

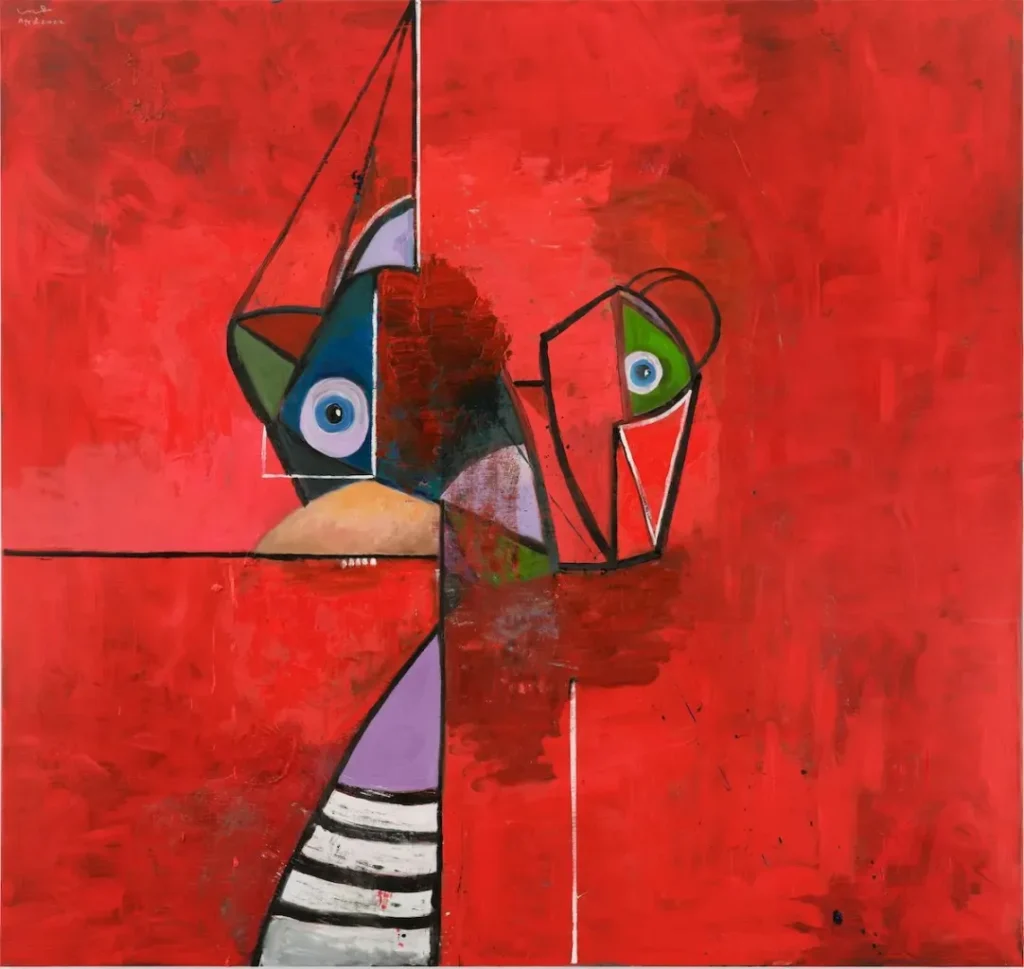

ジョージ・コンドの絵画は、多くの鑑賞者に似た体験をもたらす。作品を目にした瞬間、ピカソをはじめとする近代絵画の語彙が反射的に立ち上がり、理解できたような感覚が先に訪れる。しかしその直後、説明のつかない違和感や軽い不快感が時間差で現れ、鑑賞はそこで止まらない。むしろ始まってしまう。この二段階の体験こそが、コンドの作品を特徴づける最初の構造である。

既視感は通常、作品を消費可能にする装置として機能する。どこかで見たことがある、知っているという感覚は、鑑賞を短絡させ、安心と引き換えに時間を奪う。しかしコンドは、既視感を入口として提示しながら、それを出口にしない。近代絵画の文法をあからさまに用いつつ、その文法に回収されない歪みを画面に残すことで、鑑賞者の理解を途中で宙づりにする。

この態度は、引用や批評を前提としたポストモダン的なアイロニーとは異なる。コンドの絵画には「わかってやっている」という合図がない。むしろ、わかってしまいそうな自分自身の感覚が信用できなくなる。この不安定さは、知的な読解よりも先に身体的な反応として立ち上がるため、作品は説明ではなく体験として残る。

完成度パラダイムへの距離

1980年代以降の現代美術において、ジェフ・クーンズ以降の完成度の高い表面、制作痕跡を消去した滑らかな外観は、一つの強力なパラダイムとなった。そこでは作品はコンセプトと工程に分離され、身体は外注され、再生産可能性と市場での透明性が最大化される。完成度は価値であり、欠落や失敗は排除されるべきものとされた。

コンドはこの流れを知らなかったわけではない。むしろ、同時代に活動したバスキアやキース・ヘリングの急速な成功と神話化、そしてクーンズの勝利の構造を至近距離で見ていた作家である。その上で彼は、完成度によって絵画が早く終わってしまう危険を選ばなかった。

コンドの作品には高度な技術があるが、決して閉じない。直そうと思えば直せる歪み、均されるべきであろう違和感が、そのまま残されている。これは未熟さではなく、完成度を一段手前で止める判断であり、時間を画面に留めるための選択である。完成していないのではなく、終わらせていない。その差異が、作品を消費の速度から引き離す。

身体性と歴史のせめぎあい

コンドにとって美術史は、参照対象ではなく抵抗として存在している。ピカソ、ゴヤ、ルーベンス、レンブラントといった名前は、引用されるイメージではなく、彼の手の癖や線の選択の中にすでに入り込んでいる。そのため歴史は外部から操作されるものではなく、制作の最中に衝突してくるものとなる。

この衝突は身体を通してしか起こらない。制作を思考と分離しないコンドにとって、手を動かすことそのものが判断であり、思考である。身体を消去すれば思考も消えてしまうタイプの作家にとって、完成度パラダイムが要求する匿名性は、制作の根幹を損なうものだったと言える。

また、音楽との深い関わりもこの身体性を支えた。カニエ・ウェストのアルバムジャケットに代表されるように、コンドは美術の外部で、自身の感覚が有効であり続ける場を持っていた。音楽の世界では、失敗や感情の過剰、身体の破綻が表現として成立する。美術界が完成度を求める一方で、音楽は依然として壊れた身体を許容する場所だった。この複数の時間軸に同時に身を置くことが、コンドの身体性を鈍らせなかった。

コロナ期と遅さの再評価

コロナ禍によってアートマーケットの速度が一時的に停止したとき、評価の基準は大きく揺れた。フェアや移動が止まり、比較と更新の狂騒が消えた環境では、作品は長時間同じ空間に置かれ、繰り返し見られる対象となった。そのとき強かったのは、一度で終わらない絵画である。

コンドの作品は、画像としては消費されやすい既視感を持ちながら、実物としては終わらない。日常の中で何度も目にすることで、むしろ違和感が増していく。その性質は、コロナ期の時間感覚と強く共鳴した。評価の上昇は、狂騒から覚めた結果として、人々が絵画の持つ時間と身体性を体験的に再認識した出来事として捉えることができる。

ここで重要なのは、それが思想的な転換ではなく、生き方の速度が変わった結果であったという点である。速さが止まったときに残ったものだけが見えた。その残余として、コンドの絵画は強度を持った。

遅さの肯定 ─ カツカレーカルチャリズムとしてのコンド

コンドの制作態度は、カツカレーカルチャリズムの視点から捉えることで、単なる個別作家論を超えた射程を持ち始める。カツカレーカルチャリズムとは、異文化の混交、多文化的並置、過剰と素朴の同居を否定せず、それらが生む余剰を最終的に「美味しさ」として肯定する態度である。そこでは理論的な純度や批評的な距離よりも、噛んだときに残る違和感、時間差で訪れる満足感が重視される。

コンドの絵画は、まさにこの構造を内包している。ピカソ的既視感という、誰にでも共有可能な入口を持ちながら、その奥に歪みや濁り、感情の過剰を差し込むことで、鑑賞者に即時的な理解と同時に咀嚼不良を引き起こす。わかったと思った瞬間に、身体がそれを拒否する。この「すぐ飲み込めそうで飲み込めない」状態こそ、カツカレーカルチャリズムが価値として見出す余剰の感覚である。

また、カツカレーが和食でも洋食でもなく、それぞれの要素を溶解させずに並置したまま成立する料理であるように、コンドの絵画もまた、純粋なモダニズムでもポストモダニズムでもない。高度な技術、美術史的教養、ポップな図像、下品さ、恐怖、ユーモアが同一平面上に置かれ、調停も統合もされない。その未整理の状態が、そのまま作品の強度となる。

重要なのは、そこにアイロニーが前景化しない点である。文化批評として安全圏に退くのではなく、好きでやっていることの危うさを引き受けたまま描き続ける。その結果として生じる余剰が、作品に時間を与える。カツカレーカルチャリズムが理論に回収されない美味しさを重視するように、コンドの絵画もまた、意味より先に感覚として沈殿し、後から効いてくる。

コロナ期における再評価は、この性質が一時的に可視化された出来事だった。移動と比較の速度が止まり、更新の狂騒が消えたとき、人々は即効性のある刺激ではなく、時間をかけて付き合える対象を必要とした。コンドの絵画は、その需要に合わせて変化したのではない。もともと内包していた遅さと身体性が、ようやく前景化したにすぎない。

ジョージ・コンドは、速く見られることを拒否しない。その代わりに、速く終わることだけを拒否してきた作家である。完成度に回収されず、身体性を手放さず、歴史とのせめぎあいを感覚のレベルで引き受け続ける。その態度は、狂騒の時代が再び戻ったあとでも、なお有効であり続けるだろう。カツカレーカルチャリズムが示す、雑多で過剰で、しかし最終的に肯定される文化のあり方は、コンドの絵画において、すでに長い時間をかけて実践されてきたのである。

コメント