エルズワース・ケリー ― 現在性と瞬間的知覚装置

冷たさの正体 ― 表現以前で止まる絵画

エルズワース・ケリーの作品は、しばしば「冷たい」「デザイン的だ」と評されてきた。色は明快で、形態は単純、画面には感情の痕跡も物語も見当たらない。そのためマレーヴィチ的幾何学抽象や、ミニマリズム、あるいは乾いた抽象表現主義の延長として理解されがちである。しかしその理解は、ケリーの仕事が成立している決定的な地点を見落としている。

ケリーの作品には、確かに情念の表出はない。だがそれは、感情や思考を抑圧した結果ではない。むしろ彼は、見ることが思考へと変換される直前、意味や象徴が立ち上がる一歩手前で、制作を終えている。色や形が「何かを表す」以前に、「そう見えてしまう」瞬間を、そのまま固定しているのである。

この点でケリーの絵画は、表現の欠如ではなく、判断の即断性によって成立している。画面に残っているのは、色や形そのものというより、それらに対して視覚が反応してしまう感受の確定点だ。だから彼の形態は、発明されたものでも、構成されたものでもない。光や影、建築の縁、自然の分割といった視覚的状況が、ある瞬間にひとつの形として立ち上がってしまった、その出来事だけが抽出されている。

この即時性は、キュビズムのように知覚を分析し、再構成する態度とは決定的に異なる。ケリーは「どう見ているか」を展開しない。「そう見えた」という事実を、それ以上操作しない。だから彼の作品は時間を要求せず、解釈を誘導せず、見る者の前で完結している。冷たさとは、情念の欠如ではなく、思考が介入する前に終わってしまう視覚の速度そのものなのだ。

現在性という倫理 ― フリードとの接続

この「即時に完結する視覚」という特質は、1960年代アメリカ美術批評においてマイケル・フリードが提示した「現在性」の概念と、きわめて強く共鳴している。

フリードは論文《芸術と客体性(Art and Objecthood)》において、ミニマリズム(彼の言うリテラリズム)を批判した。その核心は、作品が「物」として空間に存在し、観者の身体的時間を引き延ばし、経験を演劇化する点にあった。フリードにとって理想的な作品とは、観者が関与する以前に、すでに完結しているものであり、見るという行為の瞬間において全体が成立してしまうものだった。彼はそれを「現在性」と呼んだ。

ケリーの作品は、この現在性を理論的に主張することなく、ほとんど無言のまま実現している。ケリーの画面は、観者に時間を要求しない。歩き回らせない。理解のプロセスを誘導しない。見る者がそこに立った瞬間、すでにすべてが起きてしまっている。この「起きてしまっている感じ」こそが、フリードの言う現在性と深く重なる。

ただし重要なのは、ケリーがフリード的モダニズムの忠実な実践者ではないという点である。フリードの現在性は、絵画の自律性やメディウムの純化といった、グリーンバーグ的理論の文脈に強く結びついている。一方ケリーは、絵画である必然性を声高に主張しない。平面であることも、支持体の問題も、前景化しない。彼にとって重要なのは、作品が絵画であるか彫刻であるか以前に、視覚がどう反応してしまうかという一点である。

そのため、ケリーの現在性は理論的な規範ではなく、知覚に対する倫理として理解されるべきだろう。考える前に、感じる前に、もう見終えてしまっていること。その状態を壊さないために、彼は形を増やさず、調整せず、説明しない。ケリーの沈黙は、反・演劇性を守るための沈黙であり、現在性を維持するための沈黙なのである。

この観点から見ると、ケリーはミニマリズムとしばしば混同されながらも、フリードが批判した「物としての作品」には決して踏み込んでいないことが分かる。彼の作品は空間を占拠せず、観者の身体を主役にしない。あくまで視覚の一点において、完結している。

生成する色と、発見される形 ― マティスとの対比

この現在性の倫理をさらに際立たせるために、アンリ・マティス晩年の切り紙作品との対比は有効である。マティスもまた、色と形を単純化し、平面性を極限まで押し進めた作家である。しかし両者の態度は、根本的に異なっている。

マティスの切り紙は、生成の芸術である。切られた色紙は壁に配置され、動かされ、何度も調整される。形は固定されず、画面の中で呼吸し、増殖し、リズムを生み出す。そこには常に「もっとよくなる」という時間の意識があり、色と形は育てられていく。感受は、操作と反復の中で生成される。

一方ケリーの形態には、生成の時間がない。彼は最初に見えた形を疑わない。より良くしようともしないし、変形させようともしない。むしろ、最初の知覚を裏切らないことが倫理になっている。ここでの形態は、育つものではなく、発見されてしまったものだ。

この差は、色と形に対する感受の扱い方の違いとして理解できる。マティスは、色や形を操作することで感受を生み出そうとした。ケリーは、色や形に反応してしまった感受そのものを、作品として差し出した。前者が能動的であるとすれば、後者は徹底して受動的である。ただしそれは消極性ではなく、知覚に対する強い信頼に基づく受動性だ。

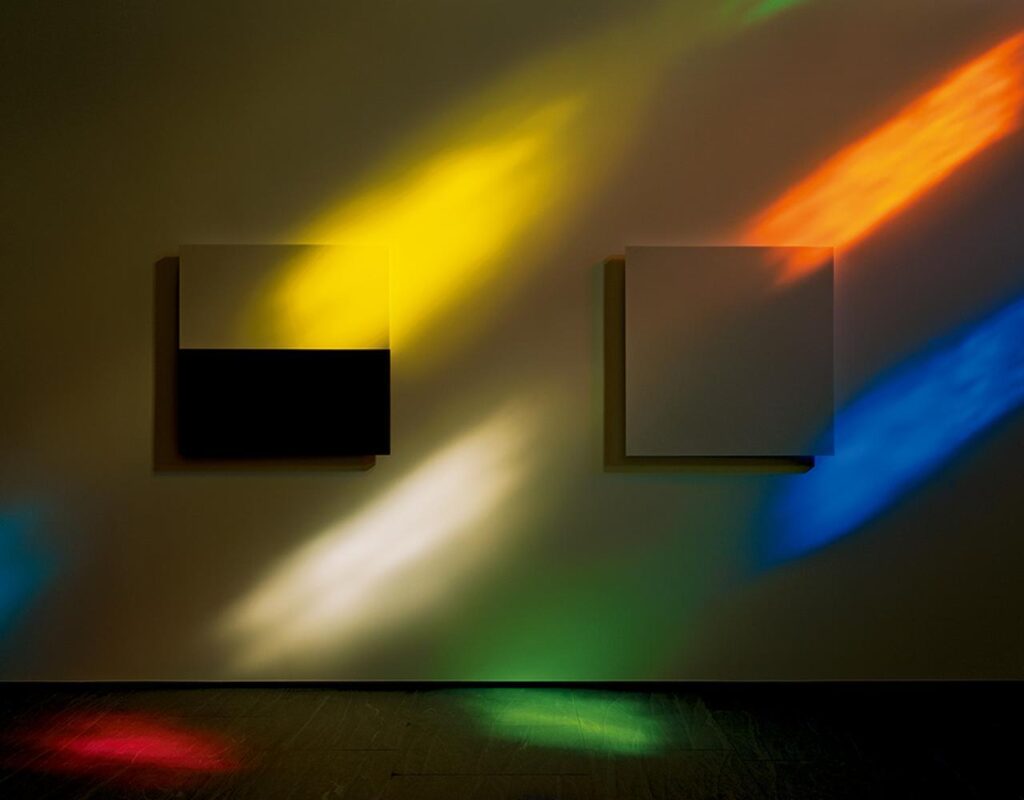

後年、ケリーが建築や光を扱う仕事へと展開していったとき、マティスの《ロザリオ礼拝堂》との類似が語られるのは自然なことである。だがここでも両者は異なる。マティスが光を構成し、祈りの空間を設計したのに対し、ケリーは光がそう振る舞ってしまう条件を用意するにとどまる。方向性も中心も持たず、意味を指示しない空間。そこには生成される精神性ではなく、起きてしまう静けさがある。

瞬間から持続へ ― ケリーとタレル

エルズワース・ケリーの位置づけを最終的に明確にするのが、ジェイムズ・タレルとの連続性である。タレルは、光そのものを素材とし、空間全体を知覚の装置へと変換した作家である。彼の作品では、見ることは瞬間で終わらない。滞在することで、時間の中で知覚が変容し続ける。観者は、自分が見ていると思っていたものが、実は光や色に見させられていたのだと、遅れて気づく。

ケリーとタレルの差は、平面と空間、瞬間と持続の違いにある。しかし共通しているのは、意味や物語ではなく、知覚そのものを起動させる条件を設計している点だ。どちらも感情を操作しない。反応を強制しない。ただ、知覚がそう反応してしまう状況を置くだけである。

この意味でケリーは、ミニマリズムの一作家というより、後の没入型環境やVR的思考にまで連なる「知覚装置」の原型を、二次元の絵画として提示した存在と捉えることができる。情報を極限まで削ぎ落とし、最小条件で知覚を立ち上げる。その沈黙の強度こそが、今日あらためて重要性を帯びている理由だろう。

エルズワース・ケリーは、表現の歴史の中心に立つ作家ではない。しかし、表現から知覚へと美術の重心が移行する過程において、ほとんど音も立てずにその軸を支えていた。その静かな現在性こそが、彼の仕事を決定的なものにしている。

コメント