名前のつく前から煮えていた鍋

フランク・ザッパの音楽を理解するうえで、「ジャンル」や「様式」から入ることは、しばしば本質を見誤らせる。ロック、ジャズ、現代音楽、フュージョン、あるいは風刺音楽といった呼び名は、いずれも後から貼られたラベルにすぎない。ザッパ自身は、そうした名前が付く以前から、すでに音楽を煮込み続けていた。

そこには、一つの完成されたレシピがあったわけではない。むしろ、つぎ足しつぎ足しで火にかけられてきた寸胴の鍋があり、その中で素材が沈殿し、溶け、時に形を保ったまま残り続けていた。底をすくえば強烈なコクがあり、上澄みをすくえば軽やかで抽象的な味が立つ。肉が前面に出る日もあれば、香辛料だけが舌を刺激する日もある。重要なのは、そのどれもが「間違い」ではないということだ。

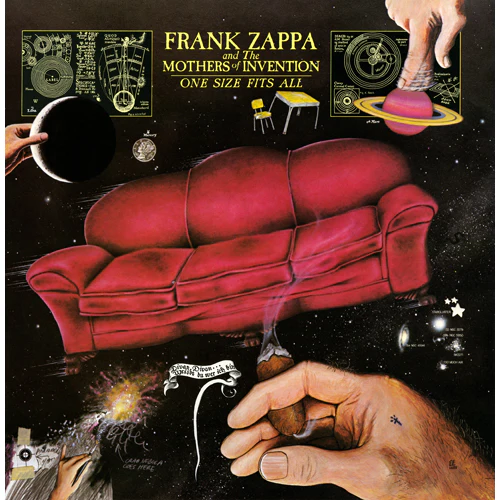

『One Size Fits All』(1975年)は、その鍋が最もよく見える位置に据えられたアルバムである。ザッパのキャリアの中でも、とりわけ構築感が強く、冷静で、設計された印象を与える作品だが、それは創造の熱が失われた結果ではない。むしろ、鍋の構造そのものが可視化された瞬間だと言える。

多文化性とは、混ざらないまま共存すること

『One Size Fits All』における多文化性は、調和や融合を目的としたものではない。ロック的なグルーヴ、ジャズ由来の即興、現代音楽的な拍子構造、ドゥーワップの甘さ、下品なスラングと哲学的な抽象性が、同じ器の中に放り込まれているが、それらは均質化されていない。それぞれが、それぞれの強度を保ったまま存在している。

この状態は、いわばカツカレー的である。カツとカレーは溶け合わない。和と洋、揚げ物と煮込みという異質な要素が、同じ皿の上で緊張関係を保ったまま成立する。ザッパの音楽も同様に、文化的背景の異なる要素を、優劣や中心を決めることなく並置する。

「Inca Roads」におけるSF的語りと超絶技巧、「Po-Jama People」における粘着質な反復と諧謔性、「Sofa」における言語から解放された声の運動。これらは、ジャンルの横断というより、ジャンルという概念そのものが意味を失う地点を示している。ザッパにとって多文化性とは、政治的スローガンではなく、音楽が現実として持っている雑多さの肯定だった。

秘伝のたれとアルゴリズムの誘惑

ザッパの音楽は、しばしば「引き出しが多い」と言われる。実際、『One Size Fits All』を聴くと、膨大な素材が整理され、最適な配置で提示されているように感じられる。この点で、秘伝のたれ文化や、現代のアルゴリズム的プレイリストと通じるものがあるのは確かだ。

秘伝のたれは、過去の成功を蓄積し、失敗を回避しながら、安定した味を生み出す。アルゴリズム的プレイリストもまた、聴取履歴や他者の行動データをもとに、最も離脱しにくい選択を提示する。どちらも「ゼロから作らない」文化であり、最適化を志向する。

しかし、ザッパが決定的に異なるのは、その最適化の目的である。秘伝のたれもアルゴリズムも、「失敗しない味」を目指す。だがザッパの音楽は、快適さを保証しない。むしろ、今日は当たりかもしれないし、今日は食べきれないかもしれない、という不確定性を前提にしている。

『One Size Fits All』の構築感は、聴きやすさの最大化ではなく、破綻しない限界を見極めるための構造である。危険な素材を安全にするのではなく、危険なまま配置するための設計。その点で、ザッパの鍋はレシピではなく、回し続けるための機構なのだ。

勢いから構造へ ― エネルギーの配置転換

『Hot Rats』や初期のザッパ作品には、明らかな勢いがある。アイデアが噴出し、演奏は前のめりで、構造は後から追いついてくる。強火で一気に煮立てるような音楽だ。

それに対して『One Size Fits All』は、火加減が違う。勢いは抑えられ、どこで何が起きるかが精密に設計されている。即興が減ったのではなく、即興の居場所が構造の中に組み込まれている。走りながら考える音楽から、走るためのコースを設計する音楽への移行と言ってもよい。

この構築感の強さは、冷却ではない。エネルギーの消失でもない。むしろ、ザッパの創造力が噴出型から循環型へと移行した結果である。鍋が吹きこぼれないように火を弱めたのではなく、鍋そのものを作り替えた。その結果として、異様な安定感と不安感が同時に立ち上がる。

ワンサイズではないからこそ、フィットする

『One Size Fits All』というタイトルは、明らかに皮肉である。誰にでも合う音楽ではない。むしろ、誰がどの層をすくうかによって、まったく異なる体験をもたらす作品だ。

だがその「合わなさ」こそが、現代において強いリアリティを持つ。多文化が摩擦を起こし、境界が溶け、余剰が残り、理由は説明できないが美味しい。カツカレーカルチャリズムが示す幸福の条件は、このアルバムの中ですでに実装されている。

ザッパは、ジャンルを完成させなかった。作品を完結させなかった。だが、音楽が生まれ続ける構造だけは、最初から完成していた。その意味で彼は、音楽創造の永久機関を持っていた作家だと言える。

『One Size Fits All』は、その機関が最もよく見える断面であり、今なお煮え続けている寸胴の、ひとすくいなのである。

生成される音楽と、煮え続ける音楽

近年、AI生成音楽が急速に広がりつつある。膨大な過去の音楽を学習し、「もっともそれらしい次の音」を統計的に導き出すその仕組みは、音楽制作の民主化として歓迎される一方で、創造性とは何かという根本的な問いを、あらためて突きつけている。

一見すると、フランク・ザッパの音楽もまた、AI的に「構成されている」ように聞こえる。膨大な引き出し、反復されるモチーフ、自己引用、モジュール化された構造。『One Size Fits All』の冷静な設計感は、アルゴリズム的最適化と親和的ですらある。しかし、この類似は本質的な違いを際立たせるための、前提条件にすぎない。

AI生成音楽が目指すのは、破綻しないこと、違和感を最小化すること、そして聴取体験を滑らかに保つことである。そこでは、鍋の温度は常に一定に保たれ、焦げも吹きこぼれも排除される。秘伝のたれやアルゴリズム的プレイリストと同様、目的は「失敗しない味」にある。

一方、ザッパの鍋は違う。そこでは温度ムラがあり、具材の比率は毎回変わり、時に過剰で、時に食べにくい。重要なのは、それが管理不全ではなく、創造を駆動させるための条件として意図的に残されているという点だ。ザッパは、最適化によって創造を閉じなかった。むしろ、最適化されてしまうことを、最大のリスクとして警戒していた。

AIは「もっとも妥当な次」を提示するが、ザッパは「妥当かどうかを気にしない次」を差し出す。そこには、聴き手の好みや理解度に迎合しない強引さがある。その強引さこそが、音楽を単なる消費物ではなく、体験として成立させる。

生成される音楽が増えれば増えるほど、ザッパの音楽は古びるどころか、逆に生々しさを増していく。それは、完成された作品だからではない。完成を拒否したまま、煮込み続ける構造そのものが、いまなお作動しているからだ。

『One Size Fits All』は、最適化された音楽の時代において、「美味しいとは何か」「創造とはどこで起きるのか」を問い返す装置として立ち上がる。生成される音楽が増えるほど、煮え続ける音楽の価値は、むしろ鮮明になる。

このアルバムが示しているのは、人間にしかできない創造の神話ではない。構造を持ちながら、最適化を拒むことは可能かという、きわめて現代的な問いである。その問いが、いまもなお有効である限り、ザッパの寸胴は、火から下ろされることはない。

コメント