ブラックスターは例外ではない

デヴィッド・ボウイの『Blackstar』は、しばしば「最晩年の奇跡」「死を予見した特別な作品」として語られる。しかし、その特別さを強調しすぎることは、ボウイという存在の本質を見誤らせる危険をはらんでいる。『Blackstar』は確かに特異であり、強度を持つ作品である。だがそれは、突発的に現れた異物ではない。むしろ、長年にわたって積み重ねられてきた態度と体質が、何の無理もなく露出した結果にすぎない。

ブラックスターが特別なのは、特別なことをしようとしなかったからである。この逆説こそが、ボウイの最終地点を理解する鍵となる。

変化というモダニズムの完成と疲労

70年代のボウイは、変化そのものをモダニズムとして生きた存在だった。ジギー・スターダストに始まる一連の変身は、単なるキャラクター演技ではなく、自己と時代の関係を更新し続けるための必然的な戦略だった。グラム、ベルリン三部作、イーノやヴィスコンティとの協働において、ボウイは常に「まだ回収されていない余剰」を音楽の内部に抱え込んでいた。

80年代に入ると、この変化は性質を変える。変化はもはや内発的な必然ではなく、時代への適応、あるいは使命として外在化する。『Let’s Dance』以降の作品に見られるポップ化、デジタル化、R&B的音色の増加は、購買層の拡大と同時に、変化が制度化されていく過程でもあった。ここでボウイは、変化を起こす主体であると同時に、変化を要求される存在になっていく。

この時点で、変化はすでに一度、完成している。そして完成したモダニズムは、必然的に疲労を生む。

90年代 ― 主体の後退とプロデューサー的体質

90年代のボウイは、変化を主張しない。『Black Tie White Noise』『Outside』『Earthling』に共通するのは、表現の中心に主体がいないことである。そこでは声は叫ばず、物語は断片化し、リズムや構造が主導権を握る。

この時期、ボウイは表現者というよりも、音が鳴る条件を整える管理者、あるいはプロデューサーとして振る舞っている。重要なのは、創造性が減衰していない点である。むしろ興味と好奇心は持続している。ただし、それは自己表現の欲望としてではなく、配置や混成への関心として現れている。

変化は、もはや意志ではない。体質として自然に起こるものとなっている。

2000年代前半 ― 操作をやめるという決断

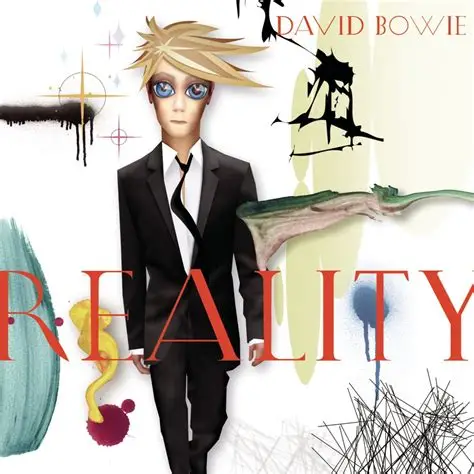

『Heathen』と『Reality』は、この体質がさらに沈殿した段階を示している。

『Reality』においてボウイは、キャラクターもコンセプトも背負わず、ポップ/ロックを素で鳴らせるかを試している。それは後退ではなく、「何も足さなくても成立するか」という内向きの実験である。

『Heathen』では、その実験が結晶化する。装飾は削ぎ落とされ、音の間や声の位置といった要素が精密に配置される。ここでは、変化を起こそうとする意図そのものが消えている。ボウイは、操作をやめている。だが、それでも音楽は強度を保っている。

これは、成熟という言葉でしか言い表せない状態である。この段階で重要なのは、ボウイが「次に何をするか」ではなく、「何をしなくてよいか」を明確にし始めている点である。変化のための変化、コンセプトのためのコンセプトは不要になった。

音楽はすでに十分に複雑であり、世界は十分に騒がしい。そこにさらに演出を重ねる理由はない。

この感覚が、後に訪れる沈黙と、そして予期せぬ復帰の前提条件となる。

ネクスト・デイ ― 回帰ではなく、時間の上書き

2013年に発表された『The Next Day』は、しばしば「復帰作」「原点回帰」「ロック・アルバムへの帰還」として語られる。しかしこの作品をそのように理解することは、ボウイの後期の思考を単純化しすぎている。

とりわけ象徴的なのが、アルバム・ジャケットである。

『Heroes』の写真の上に、無機質な白い正方形が貼られ、そこに《The Next Day》とだけ書かれている。

これはオマージュでも、自己引用でもない。ましてやノスタルジーではない。

ここで行われているのは、「過去の名作を再演すること」ではなく、過去の意味を物理的に覆い隠す行為である。

英雄性、象徴性、歴史的重み — それらを否定するのではなく、無言で上書きする。

『Heroes』を破壊することなく、その上に“今日”を置く。この態度は、70年代的な変身とも、90年代的な解体とも異なる。

『The Next Day』の音楽もまた、同様の姿勢を取っている。

確かに楽曲は聴きやすく、ロック的で、時にメロディアスである。しかしそこには、若返ろうとする欲望も、再び時代の中心に戻ろうとする野心も感じられない。

歌われているのは歴史、暴力、権力、老い、記憶といった重い主題だが、それらは劇的に提示されることなく、淡々と配置される。

ここでのボウイは、「表現者としての自分」を前面に出さない。

かつてのヒーローでもなく、変身するスターでもなく、実験者でもない。

ただ、時間を生き延びた身体として、音を置いている。

重要なのは、『The Next Day』が『Blackstar』への準備ではないという点である。

これは序章ではなく、ひとつの完成形であり、同時に「もう特別なことはしなくてよい」という確認作業でもある。

このアルバムにおいて、ボウイはすでに“変化を演じる必要”から完全に解放されている。

ブラックスター ― 特別でないことの強度

『Blackstar』は、最晩年の特別な作品ではない。

むしろ、『The Next Day』で確認された「非演劇性」「時間との和解」「主体の後景化」が、より純度の高いかたちで現れただけである。

ここでボウイが選んだフォーマットが、たまたまジャズ的であり、長尺であり、不穏だったというだけのことだ。

それは挑戦ではなく、体質の反映である。

『Blackstar』において、声は語らない。

声は導かず、説得せず、象徴にもならない。

音の一部として配置され、場を構成する要素のひとつとして漂う。

この在り方は、90年代に始まった主体の後退が、完全に安定したことを示している。

もはや「自分は何者か」を提示する必要がない。

自己検証すら終わっている。

『Blackstar』が放つ異様な自然さ — 複雑で、不穏で、死を想起させるにもかかわらず、誇張がない —その理由はここにある。

ボウイは変化していない。

変化をしているように聴こえる音が、すでに“平常運転”になっている。

この意味で、『Blackstar』はボウイの最も普通のアルバムである。

そして、最も自由なアルバムでもある。

カツカレーカルチャリズム的終章

カツカレーカルチャリズムの文脈で言えば、ボウイの歩みは「混成の幸福」の実践だった。70年代は具材を過剰に盛り込み、80年代は味を整え、90年代には厨房を開放した。2000年代に入ると、もはや看板メニューを掲げることすらやめ、素材と場に委ねる段階へと進む。 『Blackstar』は、究極のトッピングではない。むしろ、自然に握られたおにぎりのような存在である。混ざりすぎてもおらず、純粋でもない。その曖昧さが、最も深い満足をもたらす。

変化をやめた者だけが到達できる場所

デヴィッド・ボウイは、変化を生きたアーティストだった。しかし最終的に彼が到達したのは、「変化しないこと」ではなく、「変化を意識しないこと」だった。そこでは、モダンもポストモダンも問題にならない。残るのは、音がそこにあるという事実だけである。『Blackstar』は特別ではない。 だからこそ、特別なのである。

コメント