1980年代から90年代にかけての洋楽体験は、多くの聴き手にとって単なる流行以上の意味を持っていた。それはジャンルの更新というより、表現の駆動原理そのものが切り替わる瞬間に立ち会う経験だったと言える。

マイケル・ジャクソンやプリンスに象徴される80年代的スターシステムは、圧倒的な個の才能とカリスマ性によって成立していた。ボウイやマドンナは、そのスター性をさらに自己言及的に操作し、変身や引用を繰り返す「ピン芸人」としての立ち位置を獲得していく。そこではすでに、純粋な天才神話は一度解体され、演出やコンセプトとして再構築されていた。

その一方で、90年代初頭に噴出したオルタナティブ・ロックは、こうしたスター軸とは異なる位相で求心力を持った。ニルヴァーナ、ソニック・ユース、パール・ジャム、ダイナソーJr、バットホール・サーファーズといったバンド群は、突出した一人の天才というよりも、同時代的な感覚を共有する「共同戦線」として立ち上がってきた。そこにあったのは、洗練よりもノイズ、完成度よりも切迫感であり、傷ついたままの身体や声をさらけ出すような強度だった。

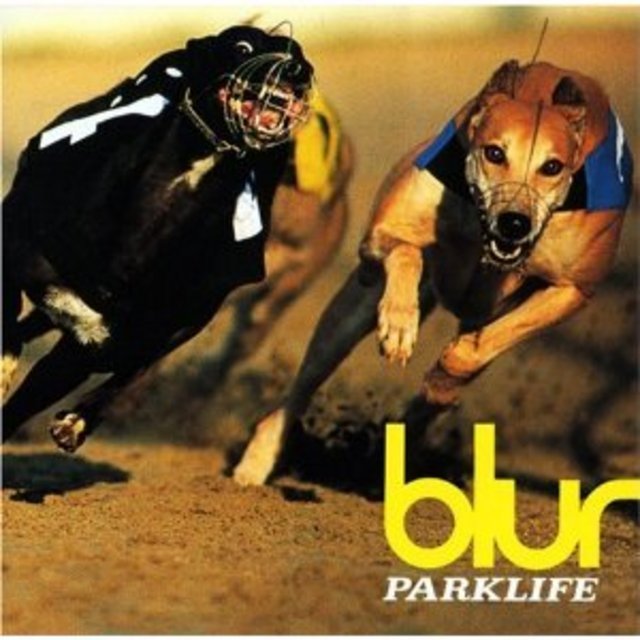

この流れはやがて英国に渡り、ブリットポップとして別の形を取る。ブラー、オアシス、スエード、パルプ、プライマル・スクリームといったバンドたちは、階級意識や都市文化、過去のポップ史を積極的に引き受けながら、再び「歌」や「物語」を前景化させた。ここでも個々のスターは存在したが、それ以上に重要だったのは、同時代的な熱気の共有だった。学生時代にこれらを浴びるように聴いた世代にとって、この密度は特権的な時間として記憶されている。

しかし、この熱気は永続しなかった。レディオヘッドは、オルタナティブ以後の行き止まりを自覚的に引き受けることで、一つの時代を終わらせたようにも見える。ミューズはその延命装置として機能したが、もはや90年代的な切実さは反復不可能だった。ヒップホップは2000年前後にかけて新たな中心へと躍り出るが、JAY-Zの台頭に象徴されるマス化は、別の意味での制度化を伴っていた。

ベックやG・ラヴのように、ラップ的な語りを横断的に取り込む表現に新鮮さを見出しつつも、やがて音楽そのものへの関心が一時的に後退する。ゴアトランスのような没入型のダンスミュージックに惹かれる時期は、意味や物語から距離を取るための避難所だったとも言えるだろう。

振り返れば、この感受性の移動は、美術の歴史と奇妙なほど似た円環を描いている。

ジャクソン・ポロックに代表される抽象表現主義において、絵画は身体行為そのものだった。絵を描くという行為は、時間を伴い、やり直しの効かない痕跡として画面に沈殿する。そこでは完成形よりもプロセスが重要であり、身体の動きがそのまま作品の内部に固定されていた。この不可逆性こそが、抽象表現主義の核にあった強度である。

しかし、この身体性はやがて神話化され、制度化されていく。英雄的な身振りは様式として反復可能なものへと変質し、次第にその切実さを失っていった。その反動として登場したのが、ミニマル・アートである。ミニマルは、感情や物語、作者性を排除し、形式と構造を前面に押し出した。表面は均質化され、制作行為はできる限り不可視化される。

だが、この排除は完全ではなかった。ロバート・モリスの仕事が示すのは、身体性がいかにして回帰してしまうか、という問題である。フェルトが重力に従って垂れ下がる作品において、そこにあるのは構造ではなく出来事である。素材は自立せず、常に崩れ、たわみ、見る者の身体感覚を巻き込む。ミニマルの内部で、身体は別の形を取って戻ってきた。

この振り戻しは、その後の美術においてより複雑な形で持続していく。70年代後半から80年代にかけて、コンセプチュアル・アートは、作品を物質から切り離し、言語や制度、フレームそのものを問いの対象とした。そこでは身体は一度、ほとんど完全に退場する。重要なのは、何が示されているかではなく、何が成立条件となっているかというメタな水準だった。

だが、制度を露わにする試みは、同時に鑑賞者を作品から遠ざける危険も孕んでいた。思考は鋭利になる一方で、経験は希薄化していく。この距離感の中で再浮上してくるのが、表現主義的な身振りや、個人的な物語を引き受ける態度である。ネオ・エクスプレッショニズムと呼ばれた動向は、抽象表現主義への単純な回帰ではなく、すでに制度や引用を意識した後の、屈折した身体性だった。

90年代に入ると、この傾向はさらに分岐していく。一方では、映像や写真、インスタレーションといったメディアの拡張によって、作品はますます洗練され、表面は滑らかになっていく。他方で、あえて不器用さや遅さ、未完成性を抱え込む実践も現れる。そこでは作品は完結したオブジェではなく、時間の中で変化し続けるものとして提示される。

重要なのは、この時代以降、身体性がもはや無垢な前提としては戻らないという点である。身体は常に、制度やメディア、歴史を通過した後のものとして現れる。そのため、触覚や重力、時間といった要素は、直接的な表現ではなく、ずれや違和感として知覚される。これはモリスのフェルトが示した問題が、より拡張された形で継続しているとも言える。

表面が過剰につるつるになったとき、制度が洗練されすぎたとき、人は再び遅さや失敗、沈黙、説明不能な違和感に引き寄せられる。それは進歩への反抗というより、感受性の疲労に対する自然な反応である。

音楽におけるオルタナからヒップホップ、ダンスミュージックへの移行も、美術における抽象表現主義からミニマル、そして身体性の再浮上も、同じ構造を持っている。意味が飽和したとき、身体が呼び戻され、身体が制度化されると、再び距離や形式が求められる。

人の興味は直線的には進まない。むしろ大きな円環を描きながら、似た地点に異なる速度で戻ってくる。そのたびに、かつての熱は別の形を取り、別の文脈で再発見される。洋楽を聴き続けてしまう理由も、日本のロックやポップに現在的な活力を感じつつも、過去の音に耳を引き戻される感覚も、この円環の内部にある。 それは懐古ではなく、感受性が辿ってきた運動そのものを確認する行為なのかもしれない。

コメント