フランシス・ピカビア ― モダニズムの皿をひっくり返す快楽主義者

フランシス・ピカビアの画業をたどると、ひとつのスタイルに腰を落ち着けることを最後まで拒み続けた奔放さが際立つ。印象派に始まり、フォーヴィスム、キュビスム、機械図式、抽象、具象、宗教画、さらにはピンナップ的図像へと変貌し続けるその軌跡は、一枚の皿に異なる料理を次々と積み上げ、カトラリーが追いつかないほどの混ぜ合わせを楽しんでしまった料理人の所作に似ている。だがその混沌こそがピカビアの核心であり、のちにカツカレーカルチャリズムとして語られる感性――異質を混合し、純粋主義を裏切り、余剰性と戯れる精神――のもっとも早い体現であった。

ジョルジュ・バタイユが彼を「最も純粋なダダイスト」と評したのは、彼がいかなる純粋主義にも居心地の悪さを覚え、むしろ“不純への忠実さ”を揺るぎなく貫いたからだ。ピカビアの純粋さとは、純化の先にある透明な真理ではなく、混乱・混層・混在といった、すべてを泥のようにかき混ぜた場所に宿る。彼は描き、飽き、破壊し、また描き、再び捨てるという果てしない往還に身を委ね、固定的な信念に殉じる芸術家像そのものを軽やかに笑い飛ばした。この絶え間ない自己更新のリズムは、どこか生物的で、あるいは今日的には「生成モデル」のようですらあり、芸術を静止させないことそのものを作品とした点において、恐るべき先見性を備えている。

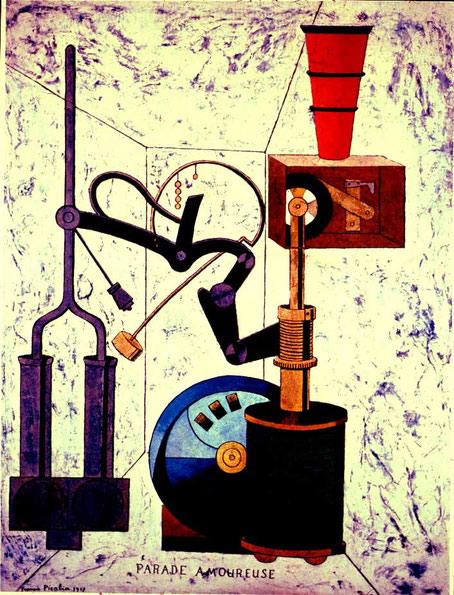

1910年代、前衛芸術が「内的必然性」や「純粋造形」を追究していたころ、ピカビアは工業社会のメカニカルな図式、歯車、ベアリング、ピストン、配線図をそのまま作品に持ち込み、精神性で固められた芸術空間に油とススの匂いを漂わせるように、異文化――とりわけアメリカ的テクノロジーの象徴――を導入した。これらは芸術の聖域を俗化させる挑発であり、同時に精神と機械、感情とメタルが同居する新たな図像の誕生でもあった。主体と客体の区別はここで曖昧になり、混合された存在=ハイブリッドな感性が、ポストヒューマンの原型として既に脈打っている。

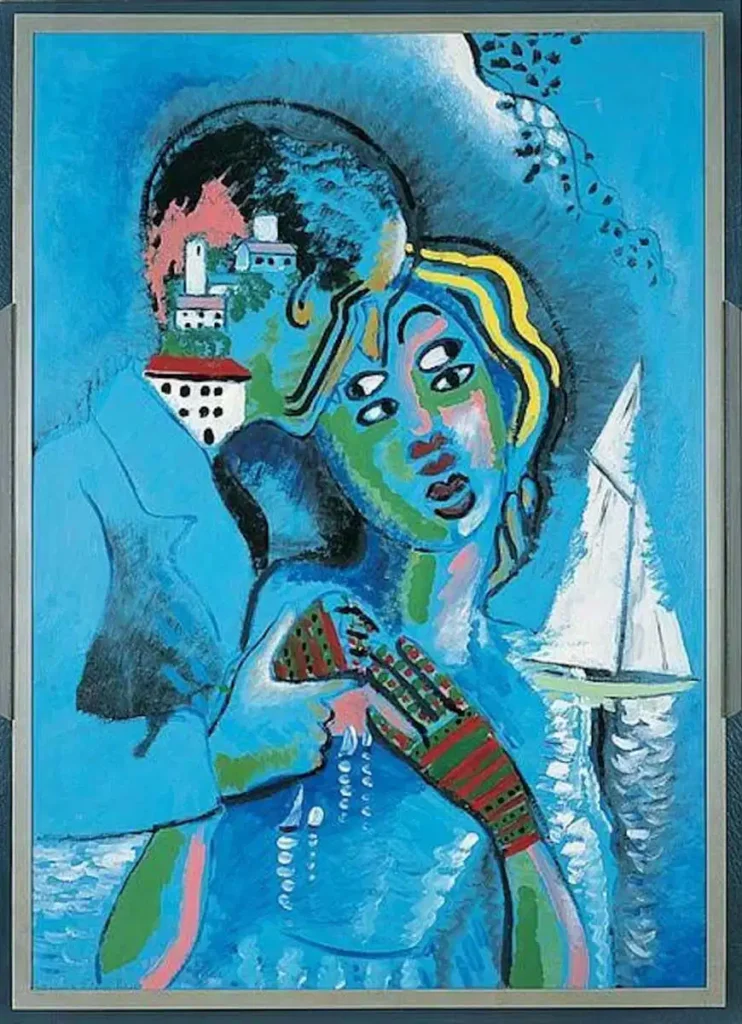

しかし、ピカビアが本当に未来を先取りしたのは、中期から晩期にかけての人物画においてである。彼がピンナップや雑誌写真、映画スターのプロマイドをもとに描いた人物像は、一見すると具象的だが、その実、複数の写真が半透明に重なったかのような奇妙なズレとレイヤー構造を持つ。輪郭線は二重にぶれ、光は均一ではなく、影は写真の影と絵画の影が混ざり合うように曖昧で、顔面はしばしば「合成」された存在のように映る。この画面構造は、のちの新表現主義――バゼリッツ、キーファー、サーレ――の粗暴な身体性にも、トランスアヴァンガルディア(クッキ、キア、クレメンテ)の折衷性と色彩の多層性にも驚くほど近い。むしろ80年代の絵画がピカビア晩期へ回帰したと言いたくなるほどである。

このレイヤー的イメージは、今日の感覚から見れば「コラージュ化した身体」「断片化された存在」といった、21世紀的な主体感覚そのものの視覚化にも見える。ピカビアの人物像は、モデルを描いたのではなく、“イメージの幽霊”を描いた作品だった。複数の写真ソース、印刷物の粒子、広告の明るさ、宗教画の構図――それらが同時に画面へ「出演」している。これはロベルト・マッタが心理空間を描き、抽象表現主義やサイケデリック文化への回路を開いたことに匹敵する、極めて重要な歴史的貢献である。にもかかわらず、スタイルを変えすぎたことで批評家は評価の軸を見失い、20世紀後半の絵画への決定的な影響が長らく見過ごされてきた。今こそ、ピカビアはもっと前面に評価されるべきである。

ピカビアの越境は単なる技法の問題にとどまらない。彼は「芸術家らしさ」を嘲笑し、作品が理念よりも戯れ、偶然性、遊び心から生まれることを隠さなかった。まるでカツカレーの皿に残った具材を無造作に混ぜ合わせ、どこからともなく立ち上がる香りそのものを楽しむ料理人のようである。そこには厳密さも再現性も求められない。混ぜ合わせた瞬間の「美味しさ」、つまり予期せぬ魅力の発火点だけが目的化される。

この軽さは、モダニズムが築き上げようとしていた倫理――純粋性、厳格さ、理性――への反逆でもあった。ピカビアは真理を求める芸術に対して、余剰・冗長・無意味・エロティックな引用で応じ、理屈を笑い飛ばした。過剰な題名、唐突な図像、他者の画像の流用――それらは芸術を窮屈にしてきた道徳をちゃぶ台返しする行為であり、快楽の権利を擁護する美学だった。

晩年の宗教画風作品がしばしば大衆的で、安っぽくさえ見えるのも、彼にとっては“堕落”ではなかった。むしろそこに到達したことこそが、ピカビアにとっての「映え=幸福」であった。美術が真理を説くのではなく、ただ美味しそうであること、魅せられること、笑顔を呼ぶことへと回帰する。その転倒の美学こそ、今日のアート文化に通じるカツカレーカルチャリズムの源流である。

ピカビアはモダニズムの正餐をひっくり返し、理念よりも混ざることの快楽を選び、異文化と戯れ、余剰の甘さに酔った。彼のアイデンティティは常に流動し、「ひとつの自分」であることを拒む多重的な存在だった。まるでSNS上で複数のアカウントを使い分ける現代人のように、ピカビアは自己の分裂を創造の源泉としたのである。

その意味で彼は、20世紀初頭にしてすでに 「スタイルを持たないことをスタイルにした男」 であり、更新と変身を繰り返すAI的生成美学の前史をひっそりと築いていた。彼の一皿はいまも湯気を立てながら、私たちにこう語りかけている――

「純粋よりも、美味しい方が正しい」。

コメント