レオン・ゴラブ ― 信じる身体、時代の残像と制作の射程

レオン・ゴラブは20世紀後半の美術史のなかで特異な立ち位置を占めるアメリカの画家である。具象表現主義に属しながら、戦争・暴力・権力・人間の身体というテーマを大画面で真正面から描いた彼の絵は、単に「攻撃的」「暴力的」という形容で片付けられるものではない。そこには、当時の文化的空気や身体感覚、そして観る者を巻き込もうとする一種の信じる力が宿っていた。それは今見ると距離を感じるものの、1970〜80年代の感性に根ざしたリアリティでもあった。本稿ではゴラブの代表作を具体的に挙げながら、彼の信念とその危うさ、ナンシー・スペロとの関係、さらにはカツカレーカルチャリズム的な視点を交えて読み解いていきたい。

英雄をめぐる「信じる力」

ゴラブは戦闘的なモチーフや英雄的身体像を描いたことで知られるが、それは単にマッチョ文化を模倣したわけではない。むしろ彼の絵は英雄像そのものを問い直す装置として機能している。たとえば、1966年の大作「Gigantomachy II」は、古代ギリシア神話の巨人戦争を現代的に再解釈した絵画であり、神話的イメージと戦闘のリアルが混在する大画面で観者を圧倒する。作品には明確な英雄も勝者もいない。群れ合う身体は無数の戦士となり、戦っては倒れ、生き残っては再び乱闘に加わる。そこには勝利の物語ではなく、終わりのない闘争が横たわっている。こうした重厚な戦場画は、ギリシアの巨人伝説を借りつつ、戦争そのものの意味と暴力のリアリティを問いかけている。

この作品の圧倒的なスケールや戦闘の緊張感は、当時の文化的コンテクストと密接に結びついている。1970年代前後、アメリカやヨーロッパではランボーやコマンドーといった戦闘映画が人気を博し、若者の身体感覚や英雄像への憧れを刺激していた。この時代の映画的身体性やヒーロー像への自然な親和性は、ゴラブの絵にも反映されている。観る者は画面の中で大きな身体と向き合い、そこに何かを信じるような感覚を覚えるが、それは単に視覚的興奮ではなく、当時の文化の身体的な空気の反映でもあった。

暴力を描くという問い

ゴラブの画業は確立された形式美を追求するものではなかった。むしろ彼はメディアや戦争報道、歴史的イメージを素材として受け取り、それを自らの身体的な制作プロセスに落とし込んだ。1960年代末から1970年代にかけて、彼はヴェトナム戦争への反応から「ナパーム」シリーズなどを描いた。その中の「Napalm I」では、二つの人物が赤い地面の上で絡み合い、血と肉の生々しさが画面全体を支配している。この絵は戦争という抽象的な観念を、極めて身体的な恐怖として具現化している。それは単に戦争を記録するのではなく、戦争が身体にもたらす痛みと脆さを我々に思い起こさせるものだ。

1970年代後半以降、ゴラブはより直接的な政治的モチーフに取り組んだ。「Mercenaries II」はその代表的な例であり、傭兵や準軍事組織を描いたシリーズの一作である。赤い酸化鉄の背景に据えられた傭兵たちは、一見すると戦闘的なポーズをとっているが、彼自身の言葉にもあるように「彼らは獣かもしれないが…結局は支配と統制のシステムの一部に過ぎない」という視点が込められている。 この言葉は、英雄的肉体を描きながらもそれを批評的に再解釈するゴラブの態度をよく示している。

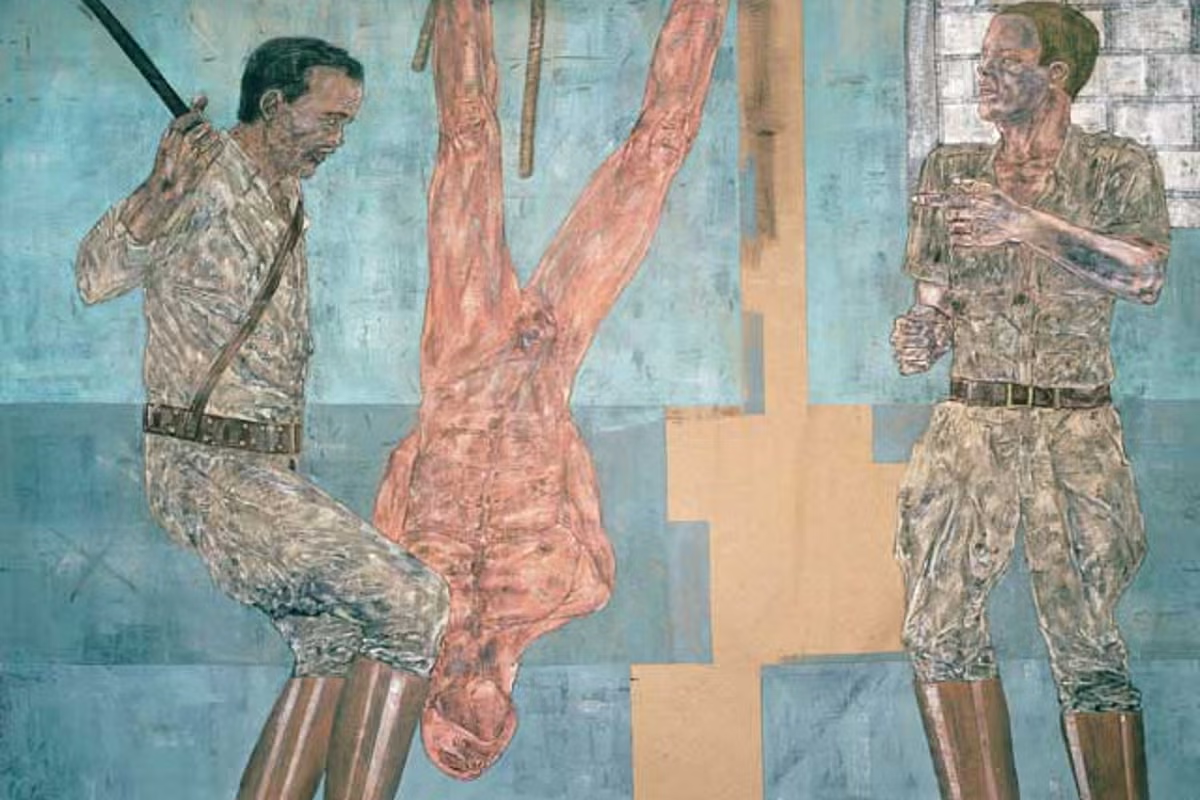

さらに、1980年代に入ると「Interrogation」シリーズや「White Squad」シリーズが登場する。「Interrogation II」などでは、尋問や拷問の場面が直接的に描かれ、観者の視線と登場人物の視線が衝突するように構図が設計されている。彼の人物像は、単なる観察の対象ではなく、観る者を巻き込む構造を持っているのである。実際、これらの絵では描かれた人物が観者の空間に踏み出すような勢いを持ち、見る者自身がその暴力の現場の傍に立っているかのような錯覚を引き起こす。

制作の身体と技法

ゴラブの絵画は、しばしば表面に荒々しい痕跡を残している。彼は伝統的な木枠に張られたカンバスを用いることをやめ、布地を吊るす形で展示することを選んだ。制作のプロセスでは、絵具を厚く塗り重ね、溶剤や工具で削ぎ落とすという手法を採用した。こうした物理的な制作過程は、まるでキャンバス自体が戦場のように傷つき、痛みを帯びた皮膚のように見える効果を生んだ。これは単なるスタイルではなく、暴力や痛みの痕跡そのものを絵の表面に写し取る試みだったといえる。

このような肉体性を伴う制作は、彼自身が元々戦争に従軍した経験と無縁ではない。第二次世界大戦後、ゴラブはGIビルを通じて美術教育を受けたが、その経験は彼の身体感覚と制作の基盤を形作った。象徴的な英雄像や戦場のイメージは、身体としての記憶と政治的な問題意識とが表現空間で交錯する場所に立ち現れる。

スペロとの並走

ゴラブの人生と制作においてナンシー・スペロは欠かせない存在である。二人は1950年代に結婚し、生涯にわたって制作を共にした。スペロは女性の身体や痛み、声、神話をテーマにした作品を制作し、暴力や歴史的抑圧を身体内部の層として描いた。ゴラブが権力の身体、構造的な暴力に焦点を当てていたのに対して、スペロは被害や声の痕跡としての身体を描いた。二人の表現は異なるが、どちらも暴力のリアルを追究しようとする態度を共有していた。この並走関係は、単に制作環境を共有していたというだけでなく、お互いの信念を孤立させず支え合う役割を果たしていた。

スペロの身体感覚の強さが今日の観者に直接的に訴える一方で、ゴラブの大画面・演出的な構図は、当時の身体感覚と強く結びついていた。その意味で二人は時代を超えて違う角度から身体と暴力の表現を更新した作家として並び立っているといえる。 (→ナンシー・スペロはカツカレーカルチャリズム画家列伝43で取り上げています。)

カツカレーカルチャリズムの視座

ここで一見距離のある「カツカレーカルチャリズム」という概念を思考の糸として取り入れてみたい。カツカレーカルチャリズムとは、文化間の境界を横断し、多文化性や余剰の感覚、そして享楽的な身体感覚を包含する視座である。ゴラブの絵は一見、西洋的な英雄像や戦闘のイメージを描いているように見えるが、その余剰性 ― 過剰な身体表現、暴力の過剰な描写、そして観る者を巻き込む画面構成 ― は、単一の権力批判や理念先行の議論では説明しきれない。

カツカレーカルチャリズム的な読みでは、ゴラブの作品は「余剰な身体の過剰な表現」として機能し、観者の身体感覚と歴史体験を露骨に結びつける。その過剰さは、かつての映画的ヒーロー像への自然な憧れと同じように、今の観者にとっては距離感を伴いつつも身体的な反応を喚起する。また、差異や向き不向きといった身体的・経験的な違いを前提に制作や鑑賞の議論を行うことは、理念先行ではなく生活に根ざした表現の共有につながる。

信じることと制作の射程

ゴラブの絵には、確かに「信じる」という強い姿勢が感じられる。彼は正面から暴力と向き合い、その構図を信じ、滑る可能性を含みながら全力で描いた。しかしその信念は固定的なものではなく、身体的な実感や時代の空気と結びついていたからこそ、作品の強度を生んだのである。

スペロとの並走は、彼の信じる力を孤立させず、相互補強的に機能した。差を前提にした共同体としての制作は、理念だけに偏らず、生活と身体を媒介にした表現の実践となった。カツカレーカルチャリズム的な視座を交えるならば、このような差異を抱えつつ自由に議論する姿勢こそが、制作と鑑賞の新たな可能性を切り開く鍵となる。

過去と現在の距離

今日、ゴラブの作品を見ると、英雄的表現や正面からの信念が歴史的な距離感として現れる。その背景には、文化や身体に対する感受性の変化がある。しかし同時に、彼が身体性と政治性を結びつけようとした試みは、今なお制作の射程を持つ。差異を許容し、信じる力を武器として生かしながら、距離を測る眼差しは現代の制作にも通じる。

ゴラブの作品は、単に戦争や暴力を描いた絵ではない。それは身体と歴史が交錯する場所で、我々が何を信じ、何を失い、どのように他者と交わるのかを問う鏡である。その鏡を前にして、今日の我々がどのように制作と鑑賞を更新していくのか ― それこそが、彼の絵が投げかける問いなのだ。

コメント