変化の英雄から、変化の媒介者へ

1990年代のデヴィッド・ボウイは、しばしば「評価の難しい時期」として語られてきた。『Black Tie White Noise』『Outside』『Earthling』と続く一連の作品群は、それぞれが異なる音楽的方向性を示し、統一的なイメージを結びにくい。だが、この「まとまりのなさ」こそが、90年代ボウイの本質である。

70年代においてボウイは、変化そのものを表現のエンジンとしてきた。80年代には、その変化は時代への応答、あるいは使命として外在化した。しかし90年代に入ると、変化はもはや意志や戦略として語られるものではなくなる。変化は、彼の体質として自然に起こってしまう現象となった。

この時期のボウイには、かつてのような「主体の叫び」や「切実な表明」は前景化しない。その代わりに現れるのは、音、構造、人、制度といった要素をどのように配置し、鳴らすかという判断の連なりである。90年代のボウイは、表現する主体というよりも、表現が成立する場を管理する媒介者として振る舞っている。

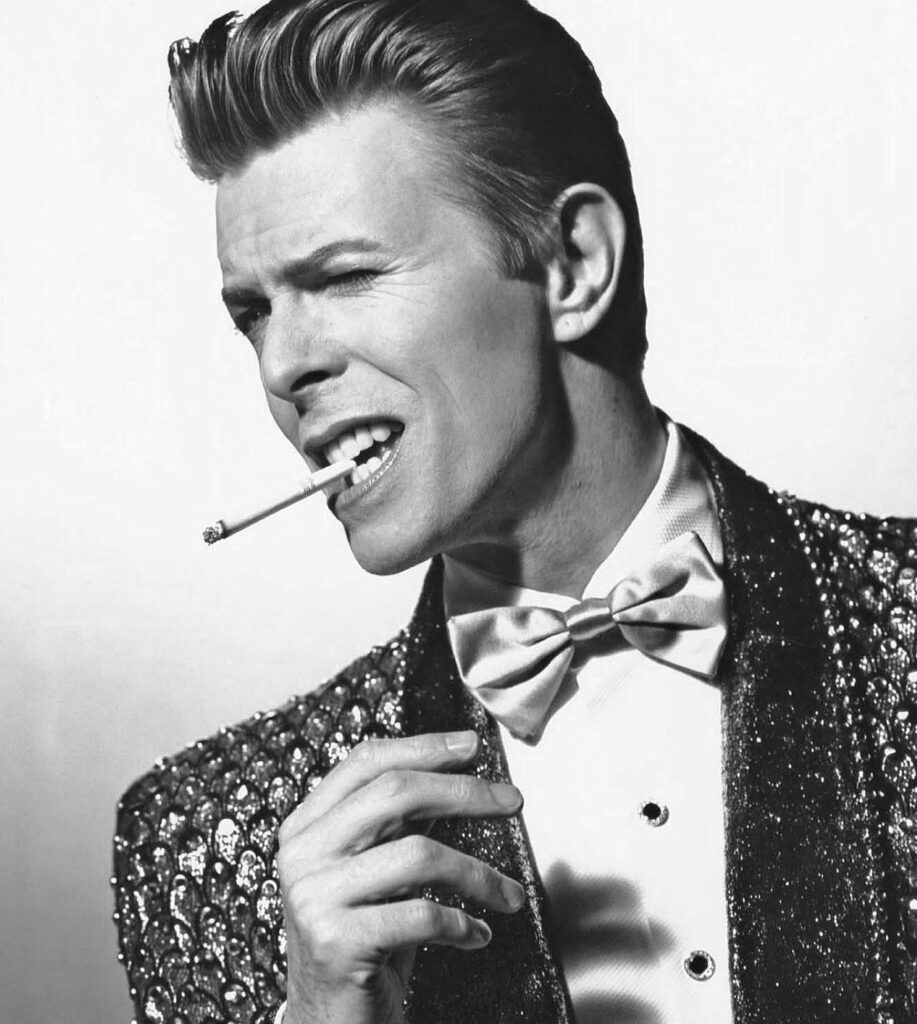

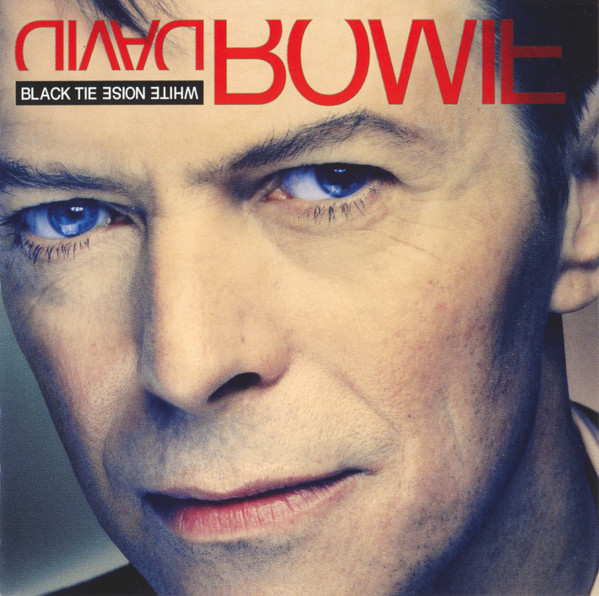

『Black Tie White Noise』― 私性と都市の距離感

1993年の『Black Tie White Noise』は、90年代ボウイの起点となる作品である。このアルバムでは、結婚、異人種間関係、ロンドンの都市性、90年代初頭のR&B的感触など、私的かつ社会的な要素が同時に持ち込まれている。しかし重要なのは、それらが「告白」として鳴っていない点である。

サウンドは滑らかで洗練されているが、声は過剰に感情を主張しない。まるで一歩引いた位置から、自分自身の生活と都市の空気を観測しているかのようである。ここには、70年代的な変身のドラマも、80年代的なポップの高揚もない。あるのは、距離感そのものが音楽化された状態である。

この距離感は、しばしばストラヴィンスキー的と形容される。すなわち、情動を直接表出するのではなく、形式や配置を通じて結果として感情が立ち上がる構造である。主体と表現が完全に一致しないという感覚は、このアルバムですでに明確に現れている。

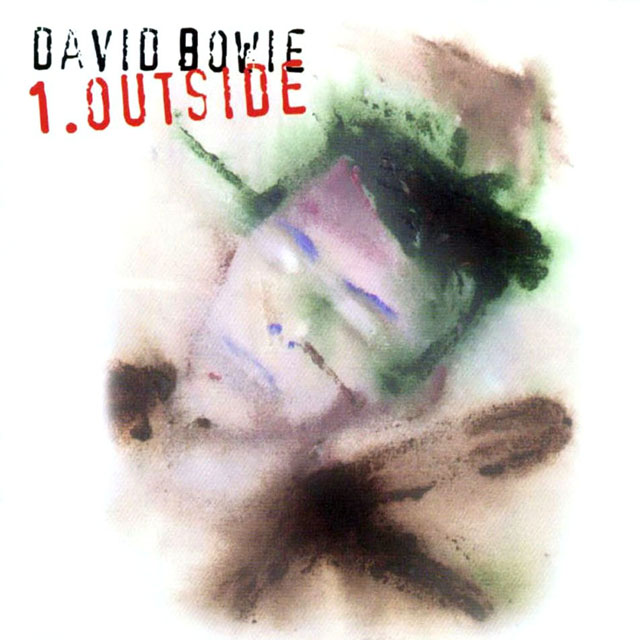

『Outside』― 物語と制度のなかの音楽

『Outside』(1995年)は、90年代ボウイのなかでも最も野心的で、同時に理解されにくい作品である。断片化された物語、アートと犯罪、制度化された暴力と創造性といったテーマが、重層的なサウンドのなかに配置されている。

ここでボウイは、もはや自分自身を語りの中心に置いていない。声は登場人物の一部であり、物語装置の一要素である。音楽はリスナーに感情移入を強いるのではなく、構造を提示し、その内部を彷徨わせる。主体は語る者ではなく、システムの一部として配置されている。

この作品において顕著なのは、創造性が衰えていないどころか、むしろ過剰ですらある点である。ただしその過剰さは、自己表現の過剰ではなく、構造設計の過剰である。ボウイはここで、作家というよりもキュレーター、あるいはプロデューサーとして振る舞っている。

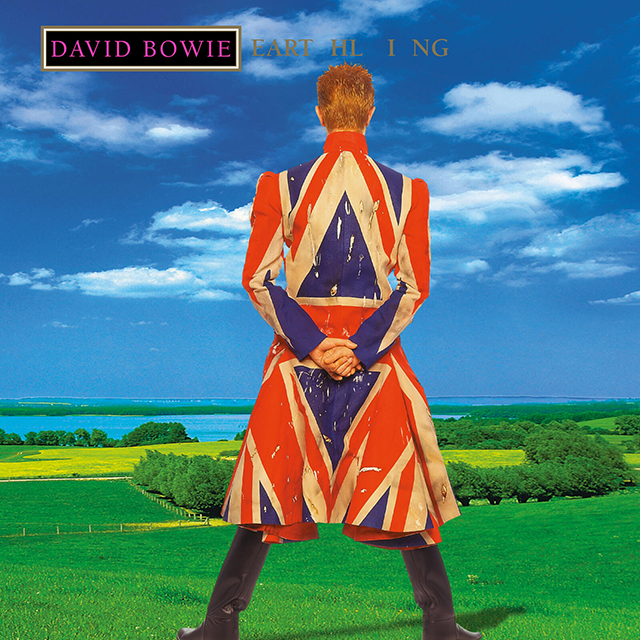

『Earthling』― 運動体としての音楽と身体

1997年の『Earthling』では、ドラムンベースを基調とした高速なリズムが前面に出る。一見すると『Outside』とは正反対の作品に見えるが、根本的な姿勢は変わっていない。ここでもボウイは、自らの主体を前面に押し出すのではなく、運動としての音楽に身を委ねている。

リズムが主導権を握るこのアルバムでは、声はリズムに乗るための一要素となる。70年代のようにメロディを牽引するボーカルではなく、音響の一部としての声が機能している。この在り方は、ボウイが変化を意図しているというよりも、変化に自然に適応してしまう体質であることを示している。

重要なのは、ここに無理が感じられない点である。90年代後半の電子音楽に接近することは、流行への迎合ではなく、彼自身の興味と感覚がそうさせている結果として現れている。

主体の後退とプロデューサー的創造性

90年代ボウイを貫くのは、主体の後退である。しかしそれは、自己放棄や表現の枯渇ではない。むしろ、主体が前に出ないからこそ可能になる創造性がここにある。

彼は「何を言うか」よりも、「何が鳴るか」「何が機能するか」を判断している。これは作曲家でもシンガーでもなく、プロデューサー的視点である。

この視点に立つと、作品間の断絶は問題ではなくなる。『Black Tie White Noise』の私的距離感、『Outside』の制度的構造、『Earthling』の運動性は、それぞれ異なる場に対する最適化の結果であり、一貫した体質の表れである。

カツカレーカルチャリズム的読解 ― 看板を外した厨房

カツカレーカルチャリズムの文脈で言えば、90年代ボウイは、もはや「これが正解のカツカレーだ」と提示しない。70年代が具材を過剰に盛り込んだ祝祭的カレー、80年代が購買層拡大のために味を調整した豚骨醤油カツカレーだとすれば、90年代は看板を外した厨房に近い。

そこでは、その日の素材、その場の空気、集まった人間関係によって料理が決まる。美味しさを保証するのではなく、混成が起こる条件を整えることに重きが置かれている。ボウイ自身は、調理をしているが、主張はしない。ただ、混ざり方を見守っている。

この姿勢は、ポストモダン的と呼ぶこともできるが、皮肉や相対主義に回収されない。なぜなら、そこには依然として強い興味と好奇心が存在しているからである。

ブラックスターへの伏線としての90年代

90年代のボウイは、ブラックスターへの「準備期間」として読むことができる。だがそれは、意図的な準備ではない。主体が前に出なくても音楽が成立する、変化を起こさなくても変化してしまう、その状態そのものが『Blackstar』を可能にした。

『Blackstar』で聴かれる自然体の異物感、無理のなさ、そして音そのものがボウイ自身であるかのような感覚は、90年代においてすでに条件として整えられていた。

90年代ボウイは、変化の英雄から、変化が自然発生する場へと移行した存在だったのである。

コメント