クリムト ― 黄金のルーと装飾のカツカレー

グスタフ・クリムトの絵を前にすると、まず圧倒されるのは「黄金」の洪水だ。平面を覆い尽くす金箔、渦巻く装飾、絡み合う模様。人物はその中に沈み込み、あるいは浮かび上がる。絵画が「描写」である前に、もはや「豪奢な料理の盛り付け」に見えてしまうほどだ。ここでふと想起されるのがカツカレーである。濃厚なルーにトンカツ、白いライス、脇役としての福神漬け。異なる要素が重なり合いながら、全体で一つの幸福感を生む。クリムトも同じだ。過剰なまでに盛り込まれた装飾性が、観る者に「贅沢な満腹感」を与える。

過剰はなぜ美しいのか。美術の規範は通常、余白や引き算の美に向かう。しかしクリムトは逆だ。「足し算の極致」に向かい、モチーフを装飾の海に投げ込み、画面を飽和させる。だが不思議なことに、観る者は息苦しさよりも「豊かさ」を感じる。これは、ルーがトンカツを覆い隠すどころか、両者を一層おいしくする関係に似ている。装飾が意味を覆い隠すどころか、むしろ世界そのものを味わうための感覚的な調味料になっているのだ。

この「過剰の美学」は、彼が生きた世紀末ウィーンという不安定な時代背景と深く結びついている。帝国の黄昏、流行病の蔓延、社会の動揺――近代の終わりに立ち会う不安のなかで、クリムトはあえて身体と官能を正面に据えた。金のきらめき、螺旋の線、装飾の渦――それらは死の影を照らすための「感覚の膜」だった。つまり彼の黄金は、逃避ではなく、生の不安を包み込むための感覚的な防御膜だったのだ。

その意味で、クリムトの装飾はコロナ以後の私たちにも通じる。感染症によって身体が隔離され、触れることが制限された世界で、私たちは再び「肌」「光」「触覚」への欲求を強くした。SNSやメイク、ネイル、スワロフスキーやグリッター文化――それらは現代の「金箔」であり、不安な時代における触覚的自己表現といえる。クリムトの絵画にある「光で包む」感性は、まさに今日のラグジュアリー文化や“映え”の美学と共振する。

さらに彼は、絵画と工芸、精神と肉体、伝統と革新といった境界を軽やかに横断した。壁画、装飾、ジュエリー、建築装飾――その総合的実践は「芸術と生活の融合」への意志だった。カツカレーが洋食でも和食でもなく、両者を超えてひとつの幸福を創り出すように、クリムトもまた「境界を煮込む」アーティストだったのだ。

そして何より、彼の作品がいまなお輝きを放つのは、そこに身体への信頼と感覚の肯定があるからだ。官能や欲望を抑圧するのではなく、生命のエネルギーとして描く。『接吻』の金色は、単なる装飾ではない。愛と死、精神と肉体が交わる瞬間を、感覚の総量として可視化するものだ。

クリムトの今日性とは、こう言い換えられるだろう。

――不安の時代における感覚の回復。

――触覚の記憶としての装飾。

――境界を煮込む混成の美学。

黄金に輝く『接吻』を眺めるとき、私たちはただ美しいものを見ているのではない。そこには「不安ときらめきの同居」という、現代にも通じる矛盾の祝祭がある。美術と料理、精神と肉体、現実と夢――それらが金色のルーの中でとろけ合う。

クリムトは、混成の幸福を煮込み続けた、装飾のカツカレーの料理人だったのだ。

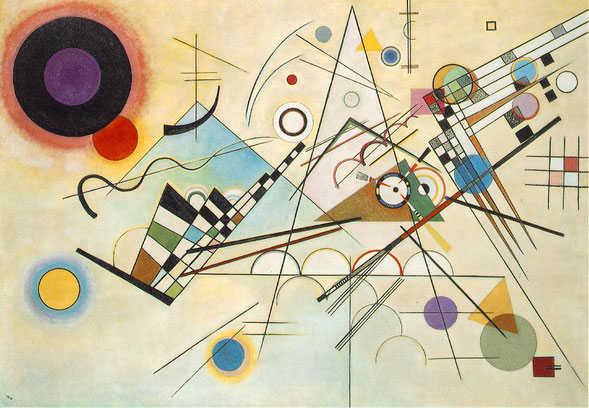

ワシリー・カンディンスキー ― 色彩と周波数のカツカレー的混成

カンディンスキーの絵画を前にすると、まず目に入るのは色彩の奔放な「鳴り方」である。赤や青、黄や緑がまるで音の周波数のように画面上で振動し、互いに干渉し合う。線や形は音符や旋律に見え、点や曲線は拍子やリズムとして目に響く。その視覚的・音楽的な重層性は、まるで異なる周波数の音が混ざり合い、そこに新しい和音が生まれる瞬間のようだ。カツカレーに例えるなら、ライスの白、ルーの濃厚さ、とんかつの香ばしさ、福神漬けのアクセント——各素材が強烈に主張しつつも、ひと皿で全体として調和する状態に近い。

カンディンスキーは色彩を単なる形態の装飾としてではなく、感覚や精神の「波長」として捉えた。黄は高音の明るさ、青は深低音の落ち着き、赤は熱を帯びた共鳴として、画面上に配置される。それぞれの色は、互いの周波数を干渉させながら、鑑賞者の視覚と感情に微細な波動を送り込む。さらに、形や線の動きは波長の重なりを視覚化する役割を持ち、色彩の振動と線のリズムが混ざり合うことで、目に見えない音や感覚を「体験」として感じさせるのだ。

この「波動としての絵画」という発想は、単なる抽象表現を超えて、内面のリアリティの可視化にまで踏み込んでいる。カンディンスキーにとって、絵を描くことは“精神の楽器”を演奏することだった。線や色は彼にとって音符であり、感情や霊的エネルギーのリズムを画面に響かせる手段だったのである。そこでは、絵画が音楽のように心を震わせ、整え、癒す作用を持つ——まるでカラーセラピーや波動ヨガのような精神的な「整音(チューニング)」のプロセスが成立している。

この観点から見れば、カンディンスキーは単に抽象絵画の開拓者ではなく、心の波を整えるヒーリング的芸術家でもあった。彼が求めたのは、混沌とした外界に対する秩序ではなく、むしろ内面の響きを整える「精神の調和」だった。色や形の配置は、宇宙のリズムと自己のリズムを共鳴させる祈りのような行為であり、そこに描く行為そのものが一種の瞑想=描くヨガとして機能していた。

さらに、カンディンスキーの感性を決定づけたのが、ストラヴィンスキーの音楽との出会いである。彼はストラヴィンスキーの作品に、形式と自由、秩序と爆発が同居する「音の革命」を見た。そこから触発されて、彼の筆致は風景や人物といった具体的対象を超え、音楽そのもの——空気の振動、リズム、エネルギー——を描く方向へと拡張していく。彼の抽象は、まさに「インスピレーションの自由化」であり、絵画の対象を“聴覚的世界”にまで拡大する先駆的な試みだった。

この感覚的混成は、カツカレー的「全部盛り」の発想と共鳴する。異なる要素をひとつの画面に過剰に積み上げることで、単なる色の混ざりではなく、色と形、リズムと精神性の複雑な「味わい」が生まれる。鑑賞者は、どの色や形に視線を置くかによって、異なる和音や周波数を聴くような体験を得る。画面の一部だけを見ても、全体の響きの一部として理解され、部分と全体が絶妙に共鳴する。

現代的な読み方では、この多層性はデジタルイメージの重層感覚にも似る。透明度やレイヤー、ブラシの設定による色彩の干渉——デジタルペイントで異なる素材を積み重ねる感覚と共通するのだ。カンディンスキーの画面は、音楽的波長と色彩の波長を同時に操作することで、目に見えない振動や空間を「可視化」している。これは、抽象という概念を超え、視覚的に音楽を「味わう」体験に近い。 つまり、カンディンスキーは色彩、形、リズム、象徴を一皿に盛り込むカツカレー的画家である。異なる要素はそれぞれ独自の周波数を持ちつつ、全体として調和し、鑑賞者に多層的な体験を提供する。この「色と音の混成の芸術」は、単なる抽象実験ではなく、内面と宇宙を共鳴させる“波動の美学”であり、感覚を多次元で味わうカツカレーカルチャリズム的精神の原型と言えるだろう。

ワシリー・カンディンスキーの代表作・有名絵画(世界の名画) | 美術ファン@世界の名画

コメント