ジョルジュ・スーラ ― 理性で煮込む光のスパイス

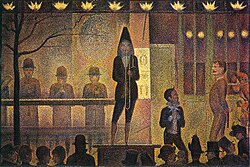

スーラは、印象派の余熱を冷静に受け止め、それを「理性の鍋」で再調理した画家である。彼の筆先には感情の奔流ではなく、計算された光と色の配合があった。点描という技法は、色彩を無数の粒として分解し、それを科学的知識に基づいて再構成する――まさに「視覚の料理化」である。スーラにとって画面は自然の写しではなく、知性による再配列の場であった。印象派のカレーをそのまま飲み込まず、粒度を揃えて再度煮詰める。スーラはアートのキッチンに科学のスパイスを投入した、最初の料理人であったといえる。

-1024x677.png)

《グランド・ジャット島の日曜日の午後》はその代表作である。人々の姿は微細な点で構成され、全体は整然とした構図を持つが、近づくと粒々が踊る。まるで遠目には滑らかに見えるルウが、実は香辛料と具の粒立ちで成り立っているように、スーラの絵は「理性と感覚の同居する“粒カレー”」である。均整と熱、静と動、秩序とざわめき――相反する要素は、彼の絵の中でひとつの味わいに融合する。

スーラの理知的態度は、当時の芸術における“感情信仰”への静かな反逆でもあった。彼は「絵画を構成と調和の科学に戻す」と語り、直観よりも構造を信じた。しかしこの冷徹さは決して感情の欠如ではない。むしろ感情を均質に溶かし込む「知的な煮込み」である。彼の画面は、激情を制御したゆえの透明な美しさを持ち、それがのちのモダニズムの基調となった。モンドリアン、バウハウス、デジタル・アートに至る構成的感覚の源流は、まさにスーラの鍋から立ちのぼった湯気である。

.webp)

さらに、スーラの点描は単なる美的技巧ではなく、RGB的な色空間や視覚の科学的理解に先行する試みでもあった。顔料の混合ではなく、網膜上で光が合成されることを前提にした色の粒々は、現代のスクリーン文化やデジタル画像、AI生成に通じる「知覚のアルゴリズム」として読むことができる。こうして、偶然性を排した計画的な構築によって生まれる全体像は、まさに部分から全体を生成する視覚システムであり、この方法論は文化圏を超え、江戸の若冲の細密構築にも共振する。若冲は形を升目で分解し、全体像を構築することで独自の世界を作り上げた。スーラは光を粒に分解し、若冲は形を粒に分解した――両者は異なる素材を扱いながらも、部分から全体を生成する構築的思考を共有しているのである。 もし印象派が“野菜の形を残したカレー”なら、スーラの絵は“完璧に溶け合ったルウ”である。だがその整いすぎた構成の中には、微細な粒のざらつき――人間的なざわめきが潜んでいる。スーラは秩序の中に情念を、冷静の中に熱を隠した。彼の芸術は、カツカレーカルチャリズムの根本原理――異なる味覚(感情と理性)を一皿に調和させる試み――を十九世紀においてすでに体現していたのである。そしてその科学的・構築的思考は、今日のデジタル時代における視覚文化の先駆けとして、私たちの眼前に鮮やかに立ち上がるのである。

アンソール ― 仮面と骸骨のカツカレー

― “ポスト顔の時代”の先駆として ―

ジェームズ・アンソールの作品は、仮面、骸骨、群衆、祭り、死と生の象徴が同時に一枚の画面に渦巻く。ブルージュの街並みや日常は舞台装置のように配置され、そこに非現実的な要素を重ねることで、現実と幻想、社会批評と個人的恐怖が混在する。この混合こそ、彼の「カツカレーカルチャリズム性」の核心である。異質な要素が過剰にぶつかり合うことで、観る者は単なる絵画ではなく、物語的で香り高い体験に引き込まれる。

仮面や骸骨というスパイスが、ルーの濃厚さと白米の安定感の上で絶妙に響く――アンソールの絵はまさにそのような構造でできている。そこでは宗教画の荘厳さと市井の笑い、グロテスクとユーモアが混ざり合い、異端の快楽としての美が立ち上がる。

しかしアンソールの仮面は、単なる装飾的モチーフではない。彼が描いたのは「仮面をかぶる人間」ではなく、「仮面そのものが生きている世界」だった。代表作《仮面に囲まれた自画像》(1899)では、彼自身の素顔が滑稽な仮面群に取り囲まれる。ここで仮面は“隠すための道具”ではなく、むしろ素顔を圧倒する生命体のように描かれる。つまり、「顔」こそ虚構であり、「仮面」が真実の人格であるという逆転が起きているのだ。

この構造は、SNSやデジタル時代における「顔=アイデンティティ」の揺らぎに驚くほど似ている。私たちは匿名アカウント、AIアイコン、メタバースのアバターなど、複数の“顔”を同時に生きる。アンソールの仮面たちは、このような多層的・多声的な自我――ポリフォニックな人格構造――の先駆であった。彼の描く群衆は個の輪郭を失い、表情のコピーが増殖し、顔と顔が溶け合う。そこにはまるでタイムラインのような、声と表象が錯綜する空間が立ち現れる。

アンソールが仮面に惹かれた理由のひとつは、「他者の顔を借りることでしか自分を見られない」という近代的アイロニーにある。彼の自画像はつねに演技的であり、芝居の中の自分を演じているようだ。それはまさに、SNSにおける“演じる私”――「自己表現」と「自己演技」が溶け合う現代の構造――を先取りしている。

アンソールにとって「自己」とは、他者の視線によって構成される仮面の束であり、「私」は他者の中にしか存在しない。彼の仮面世界は、フロイト以前の時代にすでに無意識的な自己分裂を可視化していたのだ。

こうしたアンソールの世界は、滑稽でありながら恐ろしく、祝祭と死のあいだを揺れ動く。その両義性は、バフチンのいう「カーニヴァル的世界観」に通じる。高貴と卑俗、聖と俗、生と死が反転し、秩序が瓦解するその場には、笑いと恐怖が同居する倫理的混沌がある。現代のネット文化――ミーム、コスプレ、フェイススワップ――がもたらす“滑稽と不気味の混在”もまた、この延長線上にある。アンソールはすでに、顔の流通が加速する「ポスト顔の時代」の美学を描いていたのである。

また、彼が繰り返し描いたパレードやカーニヴァルの群衆は、匿名的でありながら、一つの「集団的身体」としてうごめく。それは現代におけるネットワーク上の群衆――アルゴリズムの中で同調し、増殖し、個が溶ける「群衆的自己」――の原型でもある。アンソールの祝祭は同時に狂乱であり、共同性の崩壊の象徴である。そこに見えるのは、匿名的共同体の快楽と不安、すなわち今日のSNS的群衆の遠い原風景だ。

このように、アンソールの過剰性は単なる奇抜さではなく、「自己と他者」「個と群衆」「現実と虚構」を同時に包含する複雑な世界認識の表現である。彼の描く仮面は、

・自己の分裂(多重人格/マルチアカウント)、

・他者との曖昧な境界(視線・模倣・演技)、

・集合的匿名性(群衆・アルゴリズム)を同時に可視化する。

19世紀末のベルギー社会の複雑さ――宗教的規範、都市化の進行、民衆文化の盛衰、死のイメージの氾濫――を背景に、アンソールはそれらを同居させ、あくまで真剣に「芸術の正統」として提示した。その態度は、後のウィーン幻想派に受け継がれ、クリムトやシーレの精神分析的内面描写、ハウズナーやフックスによるマニエリスム的再構成へと連なる。アンソールは、歴史・文化・心理の混成を画面上で大胆に実践した最初の“カツカレー的画家”だったのである。 アンソールの今日性とは、仮面を“被る”時代ではなく、仮面が“生きる”時代を予見したことにある。仮面とは、他者になることでしか自己を見いだせない人間の宿命の象徴だ。現代において私たちがアバターやSNSの顔を通じて「自分を更新し続ける」ように、アンソールの仮面たちもまた、変容し、増殖し、複数の現実を生きている。

彼の作品がいまも香り立つのは、そこに「個」と「群衆」、「現実」と「虚構」、「素顔」と「仮面」を往還する新しい人間像――ポスト・アイデンティティの人間――が、すでに描かれていたからである。

コメント