伊藤若冲 ― 緻密な秩序と混成の饗宴

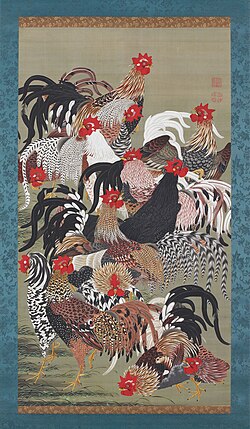

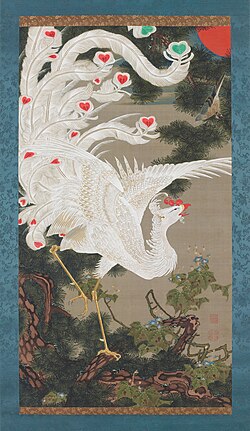

伊藤若冲の作品は、まずその精緻さと整然とした印象で観る者を圧倒する。緻密な線描、繊細に積層されたパターン、鮮やかでありながら厳密に制御された色彩――これらは、ただの写生では到底到達できない精度を持つ。しかし、その秩序に見入れば見入るほど、若冲の画面には驚くほど自由な遊び心や異質な要素の共存が潜んでいることに気づかされる。写実を超えてデフォルメされた鳥や動物、想像によって拡張された植物の形態、そして大胆な色の配置。こうした異種混合の要素が、静謐さの奥に生命の躍動を生み出している。

その佇まいは、まさにカツカレーの皿に似ている。白飯の静けさ、カレーの複雑なスパイス感、とんかつの存在感、福神漬けのきらめきが一皿に同居しているように、若冲の画面には緻密な筆のリズム、鮮烈な色彩、ユーモラスな形態が同時に流れ込み、構造的でありながら視覚的には予測不能な世界をつくり上げる。この「整然とした混成」が若冲独特の魅力であり、カツカレー的美学の先駆とも言うべきものだ。

特に重要なのは、若冲の点描的手法や微細なパターンの積み重ねである。羽毛や鱗、花弁が極限まで描き込まれ、画面全体が無数の細胞のような単位で震えている。そこには絵画というよりも、音楽的なリズムや振動、生命の拍動すら感じられる。異なるモチーフが同時に主張しながらも、全体として調和するこの構造は、多様な具材が同時に香り、味を発するカツカレーの力学に近い。

また若冲の象徴的技法である「升目描き(格子絵)」は、今日のデジタル画像を構成する“ピクセル”そのものである。画面を無数のマスに分解し、それぞれに色を配置して全体像を立ち上げる――これはデジタル画像処理の論理とほぼ同一であり、若冲は結果として「アナログに宿るデジタル的発想」を先取りしていた。

だが、この緻密な構築性は単なる技巧ではない。若冲にとって描くとは、外界を“再現”する行為ではなく、世界を内側から“生成”する行為だった。彼の極端な細密さは、内向する意識の結晶であり、瞑想的集中の結果として生まれたものである。

《動植綵絵》に代表される細部描写は、自然の細部を写したものではなく、細部の中に宇宙的秩序を見出す精神の表現だ。若冲の眼差しは「見る私」が世界を操作する視線ではなく、「見ることが世界を新たに生成する」という根源的な感覚を備えている。

そのため、若冲の画面は単なる瞬間の静止ではなく、生命の循環、変化、流れが積層された時間の器となる。複数の時間の層が共存し、「今ここ」と「永遠」が同時に漂う深みを形成する。

総じて若冲の作品は、整然としていながら規則の奴隷ではない自由、緻密でありながら遊戯性を忘れない精神、伝統に根ざしながら独自の変奏を生む冒険性を体現している。ピクセル的思考、情報処理的構築、美的ノイズの快楽といった現代の視覚文化とも驚くほど相性がよい。

若冲は、「アナログの中にデジタルを見た」先駆者であり、文化的混成――すなわちカツカレー的感性――の根源を体現した画家である。

※升目描きの参考に

【ポップさに包まれた狂気】若冲のモザイク屏風(升目描き)を語ろう|ちいさな美術館の学芸員

曽我蕭白 ― 奇想とカツカレー的奔放

曽我蕭白の絵に初めて触れると、まずその奔放さと異質さに息をのむ。激しくうねる筆致、奇怪にねじれた人体、荒々しい空間構成。そこには、通常の江戸絵画に求められる秩序や優美さはほとんど見当たらない。しかし、その混沌にこそ、蕭白の独自の美意識と“自我の意志”が息づいている。

画面は、奇想の奔流が渦巻く一皿のカツカレーのようだ。カツの油、カレーのスパイス、白飯の素朴さ、過剰に盛られた福神漬けのアドベンチャーが共存するように、写実とデフォルメ、恐怖と滑稽、伝統と独創が同じ画面で同時に響く。蕭白は規範的な美を拒絶し、画面の内側から美術の秩序を揺さぶった。「普通の絵は応挙のところへ行け」という言葉は、彼が意図的な“異端”として振る舞った証でもある。

蕭白の画面には強い構成力がある。空間は自然の写しではなく、リズムと余白の緊張で組み上げられる。黒と白の強烈な対比、切り立つ山、極端な省略――それらは自然模倣ではなく視覚的衝撃をデザインしている。まるで現代のポスターやスクリーンのように、「見ること」そのものを揺さぶる構成だ。

「群仙図屏風」の人物たちは理想化された聖人ではなく、不安定で生々しく、不気味なほどの存在感を帯びる。蕭白は「美しい絵」を描くより、「見ることの衝撃」を描いたのであり、今日的に言えば“ノイズとしての表現”や“異化の美学”を先取りしていた。

人体表現も特徴的である。筋肉や骨格の歪みは解剖学的再現ではなく、生命の力や精神の奔流を象徴する。強烈な要素同士が衝突しながらも全体として一つの像を形成するその構造は、まさにカツカレー的混成の力学そのものだ。

空間も自由奔放で、山水や建築は奇怪にねじれ、幻想的な舞台をつくる。遠近法による安定ではなく、不安と過剰のリズムによって画面が成立する。「整い」を拒否しながらも緊張によって全体を引き締める――それが蕭白の「デザイン化された混沌」である。

画面に現れる怪物や滑稽な動物は単なる装飾ではなく、視覚的遊戯であり心理的挑発だ。観る者は笑いながら同時に怯える。この二重の感情操作は現代のサブカル文化にも通じる。

蕭白は「異端であること」を意識的に引き受けた最初期のアーティストと言える。異物であることに居場所を見いだし、その筆致は江戸のなかに現代を先取りした〈ノイズ〉として響き続けている。

総じて蕭白は、秩序や常識に縛られず奔放な奇想を展開し、視覚的混成の先駆者であった。彼の筆の暴れは、絵画を通じて世界と自己を衝突させる実験でもあった。

可視性の二つのベクトル ― 蕭白と若冲が照射する現代の自我

同時代の伊藤若冲と曽我蕭白を比べると、両者はともに強烈な「我」を打ち出した絵師でありながら、そのエネルギーの向かう方向は驚くほど異なっている。どちらも既存の画壇の文法に回収されない独自の視覚世界を確立したが、そこに至る経路はほぼ正反対である。

若冲は、自我を外側へ拡げて世界に押し出すのではなく、むしろそのエネルギーを内側へ深く沈潜させた。

細密描写は単なる技巧ではなく、対象の内部に潜む律動や生命の脈動を掘り当てるための道具である。升目描き的な構築性や細胞単位に達する微細な筆致は、自己を外へ拡散させるのではなく、自分自身を極小単位にまで分解し、そこから世界と接続しなおそうとする行為に見える。若冲の「我」は拡散ではなく凝縮によって姿を現す。この凝縮の方向は、ミクロな構造やデータ的世界、精密化と再構築に支えられた今日のデジタル環境と驚くほど共鳴している。

一方、蕭白は若冲とは対照的に、自我を外界へ向けて豪快に炸裂させた絵師である。

大胆な構図、奔放な筆勢、破調を抱えた奇矯な人物像や山水は、内側の衝動が画面へ噴き出した痕跡のようだ。画面は常にねじれ、揺れ、過剰で、視る者を圧倒する力を帯びる。それは「絵そのものが自己主張する」場であり、蕭白自身の“我が世界を突き破る瞬間”の可視化でもある。社会的規範よりも自身の爆発に忠実であろうとする姿勢が、彼の奇想を支えている。外へ放つパフォーマティブなエネルギーは、SNS的な外向性、自己の提示と反応の循環といった現代的可視性と高い親和性を持つ。

こうした正反対の「可視性の方向」が同時代に現れた背景には、江戸中期という社会の安定と成熟がある。町人文化が発達し、絵師が注文に縛られず自らの欲求を制作の起点にできるようになったことで、表現は“余白”を得た。若冲や蕭白の異端性は、まさにその余白から生まれた可能性でもあったのである。

彼らの絵は、単なる技巧の奇抜さではなく、豊かな社会の中で“自我をいかに位置づけるか”という普遍的な問いに応えている。凝縮する「我」と、爆発する「我」。その両極のあいだに揺らぐ軸は、形を変えながらも現代のアートや表現の問題系に生き続けている。若冲と蕭白は、異なる方向から現代の私たちの可視性と自我の在り方を照らし出しているのである。

コメント