カラヴァッジオ — 「暗闇にひらく光の皿」

出典:Wikipedia/カラヴァッジオ「聖マタイの召命」

カラヴァッジオの作品を目にすると、まず観る者を射抜くのは光と闇の激しい対比である。深い闇の中から突然人物の肉体が浮かび上がる——まるで舞台のスポットライトを浴びたかのようだ。しかも彼が描いた聖書の登場人物は、酒場の労働者や娼婦をモデルにしていた。宗教的荘厳さと市井の生臭さが画面で衝突し、両者が共存することで、かつてないリアリティが生まれる。

これは、カツカレーの皿に似ている。欧風カレーのソース、とんかつの揚げ衣、白米の素朴さ。文化的背景の異なる要素がひとつの皿に盛られながら、意外な調和を生む。カラヴァッジオの画布もまた、神と俗、光と闇、理想と現実が矛盾を抱えつつ並置され、その衝突が強烈な調和を作り出しているのだ。

さらに彼は、古典的な理想美を徹底的に壊した。均整のとれた比例や様式を拒み、汗や皺を持つ生身の人間を描いた。聖なる物語を、ありふれた路地裏の人々に担わせた。この「格調高い料理」から「庶民の混成料理」への転換は、美術における革命だった。まさにカツカレーがフランス料理の洗練に対抗する「庶民の新しい味」であるように。

だが、カラヴァッジオの真の革新は、単に題材や人物の写実性にあったのではない。彼の光は、単なる照明ではなく演出の主体であった。闇を背景に、一筋の光が人間の運命や心理を切り裂く——その瞬間、画面は静止画でありながら「時間」を帯びる。《聖マタイの召命》で差し込む光は、神の意志であると同時に、観者のまなざしを導く演出装置である。

ここにあるのは、すでに映画的な視覚構造である。マーティン・スコセッシやリドリー・スコットの作品に見られるローキー照明(低照度での強い明暗対比)は、このカラヴァッジオ的発想の延長線上にある。暗闇の中から人物を浮かび上がらせ、光で心理を語らせる——それは絵画から映画へと継承された「光によるドラマの哲学」だ。

ルネサンスのフィレンツェ派が遠近法による秩序を、ヴェネツィア派が色彩の調和を追求したのに対し、カラヴァッジオはそのどちらも超え、光の運動そのものを構図に変えた。構図はもはや幾何学的な設計ではなく、闇に差し込む光の「時間的出来事」となった。ここにおいて、彼は絵画を「観るもの」から「体験するもの」へと変えたのである。観者はその場で、光と闇の衝突が生む心理的緊張を身体で感じ取る——それは映画館の暗闇で光の物語に没入する感覚に近い。

この意味でカラヴァッジオは、単なる宗教画家ではなく、光の演出家=初期映像作家だったと言える。彼は筆で描くと同時に、舞台を照らすように光を配置し、観者を心理的に巻き込む「劇場としての絵画」を発明したのだ。

カツカレーカルチャリズムの観点から見ると、ここにも「混成の倫理」が貫かれている。神聖と卑俗、天上と地上、絵画と演劇、静止と運動——それら異質な領域を一枚の画布(=皿)に盛り込み、衝突と融合のバランスを探る行為こそ、まさにカツカレー的創造である。

カラヴァッジオは、美術の中で「神話」と「現実」、「光」と「肉体」を混ぜ合わせた最初の料理人だった。そして彼の作った一皿は、ボスの混沌の鍋やアルチンボルドの寄せ集め肖像を経て、映画や写真、そして現代アートの「光のリアリズム」へと受け継がれていく。

カラヴァッジオの光と闇の劇場を体験することは、カツカレーを口にすることに似ている。最初は意外な取り合わせに驚き、次にその混成の快感を覚え、最後には「なぜこんなに自然に調和してしまうのか」と不思議さに包まれる。

そこには、異質なものを衝突させながらもひとつの世界へとまとめあげる——カツカレーカルチャリズムの原理が透けて見えるのだ。

カラヴァッジオは、暗闇という深皿に光を盛りつけた、最初の「映画的シェフ」だったのである。

エル・グレコ — 「ねじれた霊性とカツカレー」

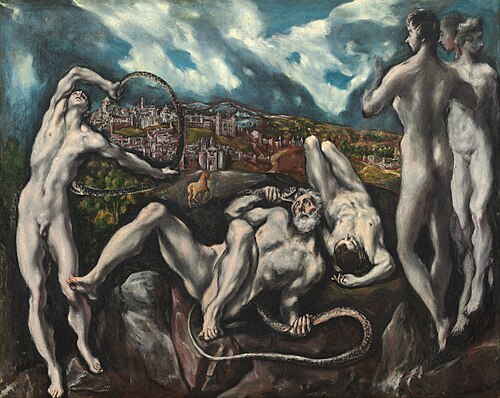

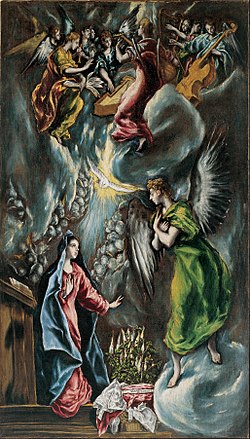

エル・グレコの作品を前にすると、まず「歪み」に目を奪われる。

人物は異様に引き伸ばされ、指先や衣の襞は炎のように揺らめき、空間は不安定にねじれながら上昇していく。それは自然主義の理想美から逸脱し、むしろ宗教的陶酔の中で見えた「異次元のリアリティ」を形にしたものだった。つまり彼にとって絵画とは、現実を忠実に写すことではなく、「人間が神を感じる瞬間の恍惚」を画面に焼き付ける行為だったのである。

この「歪みの必然性」は、単なる造形上の奇抜さではない。重力や遠近法といった現実の制約をねじり、信仰の高揚を視覚化するための“誇張の技法”だった。

その意味で、エル・グレコの歪みは、現代の漫画やアニメにおける誇張表現にも通じている。キャラクターのポーズを関節の可動域を超えて描くことで「勢い」や「気迫」を伝える手法——たとえば荒木飛呂彦の『ジョジョの奇妙な冒険』に見られる独特の“ジョジョ立ち”は、まさにマニエリスム的誇張の現代版といえるだろう。

荒木自身もインタビューで、西洋絵画、特にルネサンス末期からバロック初期の絵画の構図や身体表現から影響を受けたと語っている。人体がねじれ、動勢が画面を貫くその様式は、宗教的恍惚を描いたグレコの人物たちとどこか重なって見える。そこには“現実を越えて感情を見せる”という共通の信念があるのだ。

この「歪みの精神」は、カツカレーの皿を思わせる。

とんかつ、カレー、白米、福神漬け——それぞれ独立した料理要素を一皿に無理やり盛ると、合理的には「場違いな組み合わせ」になる。しかし、実際に食べると不思議な調和を示し、新しい味覚のリアリティを与える。エル・グレコもまた、人体を引き伸ばし、空間を歪ませることで、写実を壊しながら霊的リアリティを立ち上げた。どちらも「場違い」が新たな調和を生む逆説的な力を証明している。

彼の精神はルネサンスの調和的自然主義よりも、中世ゴシックの霊的高揚に近い。

天へ突き抜ける大聖堂の尖塔のように、彼の人物は信仰の熱情によって引き延ばされる。その熱情が新しい様式を作り出す姿は、食文化における「合理性より勢い」を優先するカツカレーの発想に重なる。

整合性よりも“混ぜる熱情”が新たな調和を生む——そのダイナミズムこそが、グレコ的表現とカツカレー的発想を結ぶ鍵なのだ。

20世紀の表現主義もまた、内面の激情を形と色にねじり込んだ。

その先駆としてエル・グレコの名が再発見されたのは偶然ではない。彼の「歪みの美学」は、後の世に「不調和が新しいリアリティを生む」という思想を示したからだ。カツカレーもまた「これはありえない」と思わせながら、「意外とありだ」と新しい秩序を作る。

グレコのねじれも、ジョジョのポーズも、カツカレーの盛り付けも、すべて“違和”を抱えながら、それを力に変える文化的創造の象徴なのである。

カツカレーカルチャリズム・クラン総論 —

— 「異形の調和、混成のリアリティ」

ボス、アルチンボルド、カラヴァッジオ、エル・グレコ——この四人を「カツカレーカルチャリズム・クラン」と呼ぶならば、彼らを貫く共通の精神は「異なるものを混ぜる勇気」である。

彼らはいずれも、自らの時代の美の秩序を越え、異物や不調和を抱き込みながら、世界の複雑さそのものを絵画として可視化した。そこに生まれたのは、調和の否定ではなく、“異形の調和”という新しいリアリティであった。

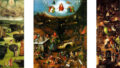

ヒエロニムス・ボスは、中世の終わりと近代の夜明けをまたいで、「見る」という行為そのものを多層化した最初の画家だった。《快楽の園》の奇怪な世界は、ただの幻想ではない。人間の欲望と罪、祝祭と堕落が、ひとつの画面上で同時多発的に展開される。観る者は、その混沌の中を視線で移動しながら、自ら物語を編む——それはまさに、500年前の「インタラクティヴ・アート」である。

ボスの世界は秩序に収まらない。善と悪、聖と俗、美と醜が、同時に立ち上がるその画面は、プレモダンのVR空間といってよい。カツカレーの皿のように、異なる味と感情が混じりあい、どこを掬っても違う物語が立ち上がる。彼の絵は、人間世界の「混成的真実」を描いた最初の実験台だった。

ジュゼッペ・アルチンボルドは、その混成の精神を知的な遊戯として洗練させた。果実や魚、本や器具を寄せ集めて顔を構成するその発想は、まさに「パーツによる世界の再構成」である。観る者は、最初に「顔」として全体を知覚し、次に部分の多様性に気づく。この「全体と部分の反転」は、ゲシュタルト心理学的でもあり、現代のAI画像生成の発想にも通じる。

個々の要素を集積し、新しい全体像をつくる——それは16世紀の宮廷に生まれた“データ合成の美”だった。多民族国家ハプスブルクの文化的混成を体現する彼の肖像は、まさに「寄せ鍋的リアリティ」の象徴である。文化の差異を一皿に盛りつけ、新しい“味”として提示するアルチンボルドは、まさしく初代カツカレーシェフであった。

カラヴァッジオは、この混成を光と闇のレベルで行った。

彼の絵画では、深い闇の中に突然、人物が浮かび上がる。キアロスクーロ(明暗対比)によって創出されるドラマは、まさに映画的であり、後のスコセッシやリドリー・スコットのローキー照明にも通じる。宗教画でありながら、そこに描かれるのは酒場の労働者や娼婦——神と俗、聖性と生臭さが、同じ光の中に共存する。

それはルネサンスの理想的構図を越え、見る者の心理に直接作用する演出的リアリズムだった。

光が闇を裂く瞬間、世界は「完全な善」でも「完全な悪」でもない、矛盾した現実のままに照らし出される。カラヴァッジオの絵画は、矛盾を隠さず混ぜ合わせることで、より深いリアルへと到達した「劇場型カツカレー」なのである。

エル・グレコは、さらにその混成を形態と空間のレベルで極めた。

彼の描く人物は、異様に引き伸ばされ、色彩は炎のように渦を巻く。そこには、理性を越えた霊的緊張が満ちている。歪みは狂気ではなく、信仰の熱が形を変えたものだった。重力を無視してねじれる身体は、宗教的恍惚を視覚化する「霊的ダイナミズム」である。

そしてこの“歪みの必然性”は、現代の漫画的誇張にも通じる。荒木飛呂彦が描くジョジョ立ちや、関節の論理を超えたポーズは、まさにグレコ的だ。形が感情の強度によって引き延ばされ、現実よりも“霊的にリアル”になる。そこにあるのは、合理よりも「勢い」の美学。カツカレーの「混ぜる熱情」と同じ原理が、歪みの中で燃えている。

こうして見ると、ボスは“世界の混成”を、アルチンボルドは“知の混成”を、カラヴァッジオは“光の混成”を、エル・グレコは“形の混成”をそれぞれ実現したことになる。

四人の手によって、絵画は単なる再現から「異質なものの共存を描く場」へと進化した。彼らは、調和の美ではなく、衝突の中の美を信じた。そこには、カツカレーカルチャリズムが掲げる「異物を抱えたまま、おいしく生きる」思想が、500年前からすでに芽吹いていたのである。

コメント