ヒエロニムス・ボス —— 「悪夢のカツカレー」

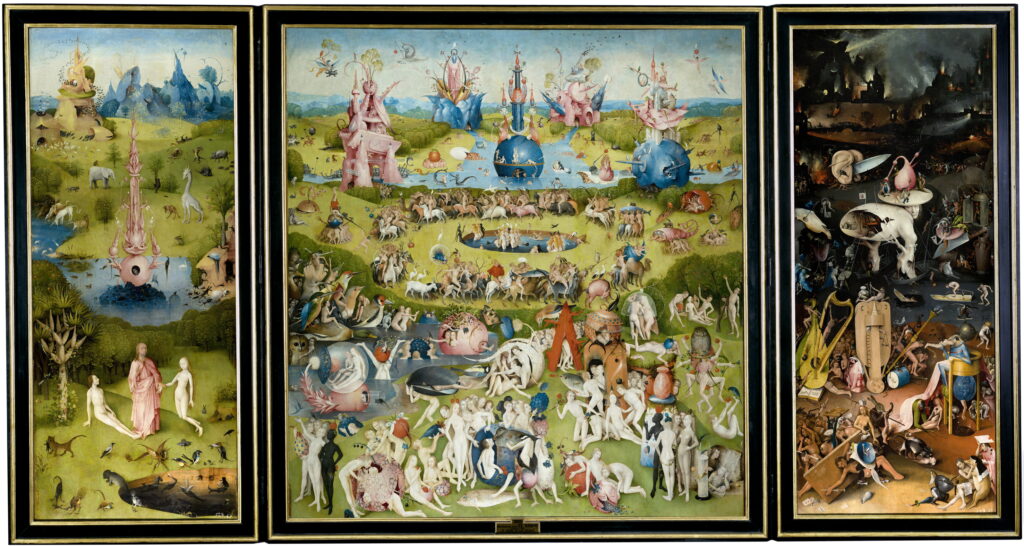

ヒエロニムス・ボスの絵画を前にしたとき、多くの人が口にする第一声は「奇妙だ」「悪夢のようだ」というものである。代表作《快楽の園》を見れば一目瞭然だろう。画面いっぱいに広がるのは、巨大な果実に群がる人々、異様な肢体を持つ怪物たち、奇怪な獣や機械的な装置。そこには天国的な祝祭と地獄的な恐怖が同居し、解釈不能の余剰が画面を覆い尽くしている。寓意の図像学で読み解こうとすればするほど、理解不能なイメージがあふれ出し、見る者は意味の洪水に飲み込まれてしまう。

この「混ぜすぎ感」こそ、ボスの魅力である。宗教的寓話、民間信仰、神話的断片、そして下世話な欲望。高尚なものと低俗なものが同じ画布に押し込まれ、整合性よりも「混成そのもの」が力点となっている。これは、カツカレーの皿に似てはいないだろうか。とんかつの重さ、カレーの辛味、白飯の素朴さ——それぞれが本来独立した料理であるはずが、ひと皿の上で不意に出会い、食べる者を驚かせる。味の過剰さと奇妙な調和が、一種の記憶に残る体験を生む。

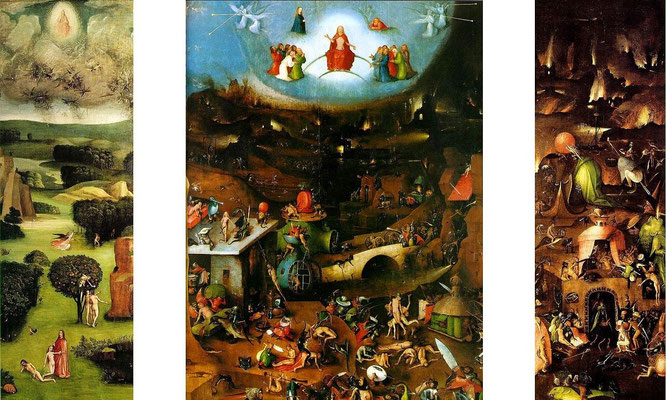

ボスの絵における「混ぜすぎ」は、単なる雑多さではない。むしろ、異なる世界を一枚の画面で同時稼働させる“視覚的マルチワールド”の構築である。三連祭壇画の構成を見ればそれは明らかだ。左翼パネルの〈エデン〉は創造=チュートリアル、中央の〈快楽の園〉は自由探索のフィールド、そして右翼の〈地獄〉はゲームオーバー、またはシミュレーションの帰結である。観者はその中を視線で移動しながら、まるでゼルダのリンクやマインクラフトのプレイヤーのように、果実をクリックし、奇怪な生物に触れ、次々と意味を試行する。

ここで「見ること」はすでに「操作」であり、「解釈」は「プレイ」だ。ボスは500年前にして、観る者を世界の中へ巻き込み、インタラクティヴな視覚体験を設計したアーティスト=プロト・ゲームデザイナーだったと言える。

さらに、ボスの世界ではイメージが固定された象徴ではなく、断片的なアイテムとして漂う。果実、器具、鳥、魚、透明な球体、人体のパーツ——それらはマインクラフトのブロックのように、ひとつひとつが再配置可能なモジュールとして機能している。観者はそれらを視線と想像で「組み合わせ直し」、独自の世界を再生成する。つまり《快楽の園》とは、プレイヤー=観者によって毎回生成される世界なのである。

この構造は、「カツカレーカルチャリズム」が提示する〈混成性〉〈過剰性〉〈参加性〉と見事に共鳴する。

カツカレーとは、文化の階層や味のジャンルを超えて、一皿に異質な要素を共存させる「混合の美学」である。

ボスの画面も同様に、聖と俗、天と地、救済と欲望とを分け隔てることなく、ひとつの視覚空間に盛りつける。

そこにあるのは、整った構図でも明確な教義でもない。混ざりすぎた結果、もはや意味が「味」へと変換される領域である。

まさに「悪夢のカツカレー」だ。辛さと甘さ、快楽と苦痛が舌の上で同時に爆発する。

後世の芸術家たちがボスに惹かれたのは、この「悪夢のカツカレー性」——すなわち、異種混合の快楽を通じて世界を再構成する想像力にあった。

シュルレアリストたちは彼を「無意識の先駆者」と呼び、幻想文学やダークファンタジーはその遺産を受け継いだ。

しかし現代において私たちは、さらに一歩進んでこう言えるだろう。

ボスの絵は、人間の欲望・恐怖・倫理を体験的に操作する“宗教的シミュレーション”だった。

快楽を選び、破滅を味わう——そのプロセスを、観者自身の心の中で再生させる装置。

この意味で、ボスは「見ることのインターフェース」を設計した最初期のアーティストであり、

カツカレーカルチャリズム的に言えば、“異文化と異感覚の融合によって自己を問い直す装置”を発明したのだ。 結局、ボスの作品は単なる奇想ではない。それは「罪と欲望」という普遍的テーマを煮込み、寓話として提供する視覚的料理であり、同時に観者を巻き込むプレイ空間でもある。美味しいかどうかはさておき、強烈に記憶に残る「クセのある皿」として、美術史の食卓に居座り続けるのだ。ボスを味わうことは、私たち自身の心の闇鍋をどう料理するかを考えることでもある。彼はその問いを、絵画という一皿で差し出している——それも、見るたびに味の変わる、永遠にプレイ可能なカツカレーとして。

ジュゼッペ・アルチンボルド —— 「初代カツカレーシェフ」

右上「春」、右下「秋」、左上「冬」、左下「夏」

16世紀、ハプスブルク家の宮廷画家として仕えたアルチンボルドの肖像画は、一見しただけで笑いを誘う。果物や野菜、魚、本などを寄せ集め、人間の顔を描き出す——その遊び心あふれる見立ては、厳格なルネサンス絵画の世界に異質な風を吹き込んだ。しかし、この「ごった煮精神」こそが、アルチンボルドの革新性である。

彼の作品は単なる奇抜な遊戯ではない。《四季》では季節ごとの果実や植物で人物を形作り、《四大元素》では火は武器や炎、水は魚介類、大地は野菜や果実、大気は鳥類によって顔を構成する。これらは自然科学や哲学的思索、宮廷文化の知的遊戯が、ひとつの絵に「盛り付け」られたものだ。異なる要素を統一的な肖像にまとめ上げるその手法は、まさにカツカレーの皿に似ている。ご飯、カレー、とんかつ——それぞれは独立した文化的要素だが、一緒に盛ると新しい「味の全体」が立ち現れる。

アルチンボルドの肖像を見ると、観る者はまず「顔」として全体を認識する。しかし次の瞬間、その顔がナスやブドウ、魚や鳥でできていることに気づく。部分と全体、日常の素材と芸術的統一が二重の視覚体験として立ち上がる。これはまさにカツカレーを食べるときの「具材の個別性」と「全体の味わい」の関係そのものだ。部分を味わうことと、全体の調和を味わうことが同時に起こる。

この「二重知覚」の構造は、のちのゲシュタルト心理学が定義する「全体は部分の総和以上である」という原理を、数百年前に先取りしている。アルチンボルドは、ルネサンスの人文主義を超えて、知覚の生成原理そのものをテーマにした最初の画家であった。

つまり、彼の絵は静止したイメージではなく、「見ることの実験装置」である。観者の知覚は絵の中で反転し、組み替えられ、再生成される。近づけば果物、離れれば人間——視点を変えるたびに像が変わる。ここでは観者の意識が絵を“操作”している。言い換えれば、アルチンボルドの絵は500年前のインタラクティヴ・アートであり、知覚のUI(ユーザー・インターフェース)を設計した先駆者だったのだ。

この構造は、現代のAI画像生成とも深く響き合う。AIが膨大なデータ(果物や魚のような断片)を組み合わせ、プロンプトに応じて新しい全体像を作るように、アルチンボルドも現実世界の素材を再構成し、人間という「概念的肖像」を生成した。

言い換えれば、アルチンボルドは16世紀のプロンプト・アーティストである。

彼のキャンバスはデータベースであり、組み合わせのロジック(火=武器、大気=鳥)こそがアルゴリズムだった。

その結果生まれる肖像は、人間と自然、人工と有機、理性と感覚が融合する「生成のカツカレー」——文化のハイブリッドそのものだ。

さらに言えば、アルチンボルドが仕えたハプスブルク帝国は、多民族・多文化の寄せ鍋国家だった。彼の「寄せ集め肖像」は、その現実の寓意でもある。異なる文化や素材をそのまま抱え込み、新たな統一体を作る——それはまさにカツカレーカルチャリズムの思想を先取りしている。

カツカレーが和と洋、具材とルー、個別と全体を「おいしさ」として統合するように、アルチンボルドも異質な素材を「おいしい混成」に変える初代カツカレーシェフだった。

だが重要なのは、その「おいしさ」は整合や均衡ではなく、むしろ過剰と矛盾の快楽に支えられているということだ。

果物でできた顔は美しいが、不気味でもある。人間の形を取り戻しながら、同時にそれを解体している。

この知覚の揺らぎこそ、今日のAI生成画像の根底にもある「不気味なリアル」と通じる。

私たちは部分のリアリティに惹かれながら、全体が人工的に構成されたと知る瞬間に戦慄する——それは、アルチンボルド的体験の現代的再演なのだ。

結局のところ、アルチンボルドは「奇想の画家」ではなく、「知覚のエンジニア」であった。

自然と人工、部分と全体、文化と素材——それらを同じ皿にのせ、「混ぜること」そのものを美学に変えた。

AI時代の私たちが彼に惹かれるのは、彼の絵がすでに“見ること”をデータ処理として扱っていたからだ。

そしてそれは、まさにカツカレー的世界観——異質なものが共存し、矛盾を抱えたまま「おいしい」形に変わる文化の原型である。 アルチンボルドは500年前、視覚の中にカツカレーを作っていた。

その皿の上では、果物が目になり、魚が頬になり、文化と自然がとろけあう。

私たちは今なお、その混合の味を追い続けている。

コメント